Наутро я распаковала сумку, накормила Марса и отправилась в храм – поговорить с каким-либо батюшкой.

Наутро я распаковала сумку, накормила Марса и отправилась в храм – поговорить с каким-либо батюшкой.

День был будний, только что кончилась служба.

Священника – уже не помню, кого именно, срочно увезла к больной какая-то женщина на своей машине.

Церковь опустела, а я всё ждала неизвестно чего.

За вратами малого алтаря слева от входа кто-то горячо читал молитву. Слов не разобрать, но у меня от этого голоса вдруг навернулись на глаза слёзы.

Решила ждать, вызвавшись чистить подсвечники.

К счастью, монашка Мария меня знала и, вручив замасленную кисть с тряпочкой, ушла в трапезную.

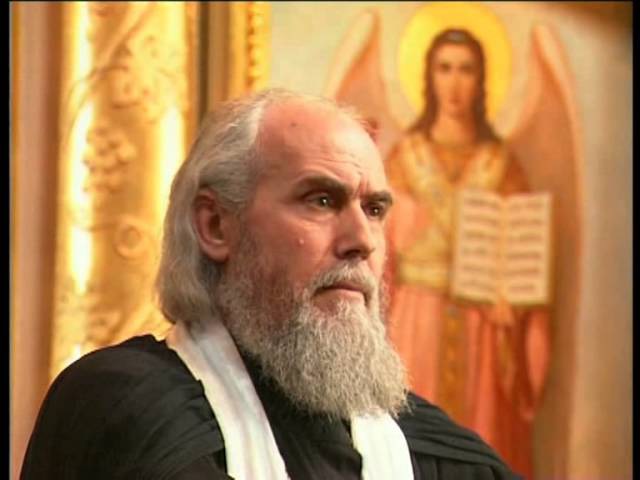

Подсвечники уже сверкали, когда он, наконец, вышел из алтаря, - иеромонах Герман (имя я потом узнаю). И что он сюда прислан из Лавры служить требы, и что в миру его звали Сашей, и охранял он когда-то советскую границу, - всё потом...

А тогда этот высокий молодой священник, темноволосый и кареглазый, явился для меня просто посланцем небес.

Он и повёл себя соответствующим образом, спросив сам, забирая у меня из рук тряпку:

- Ну, что там у тебя стряслось?

И тогда, в горячке перебивая сама себя, я сходу вывалила перед ним всю свою биографию вперемешку с последними метаниями и сомнениями.

Вкратце – жила в слепоте и грехе.

Но Господь смилостивился, призвал.

Однако начались искушения, потому что все вокруг –неверующие.

У мужа фактически другая семья.

Да и я планирую повенчаться с другим и начать новую жизнь.

Но та другая женщина - тоже неверующая, а муж мой бывший хочет креститься.

И я пообещала перед Богом, что не уйду от него, пока это не свершится.

Но мой духовный отец говорит, что Борису надо сначала определиться и начать христианскую жизнь.

А бывший муж не то чтоб определяться...Он вообще уже на грани, принимает какую-то дрянь и говорит, что жить не хочет.

Да и в меня от всего этого вчера бес вселился...

Отец Герман терпеливо внимал, отмахиваясь от Марии, которая приглашала его на трапезу, строя мне свирепые гримасы.

Когда я помянула беса, батюшка понимающе кивнул и перекрестился.

- Ты вот что, ты приведи мужа ко мне, поняла? Там и решим.

Хоть завтра – я по утрам всю неделю на требах.

На другой день, примерно в то же время, я опять протирала в пустом храме подсвечники, пока отец Герман уже более получаса беседовал с Борисом.

На сей раз Мария лишь покачала головой и исчезла.

Я отошла подальше, чтоб не было слышно, о чём они там говорят.

Кажется, говорил, в основном, Борис.

Наконец, отец Герман подозвал меня:

- Вот что, Юлия... Всё, что худого было – наплевать и забыть.

Вот твоя жена, Борис.

А он, Юлия, - муж твой до гроба.

Я остолбенела.

- Живите вместе, кончай с таблетками. И примешь святое крещение в любое воскресенье, как буду младенцев крестить...

- Но… Как же их ребёнок?

- Нет никакого ребёнка! - сверкнул очами отец Герман, - Нет.

Странно всё это было. Но спорить я, разумеется, не стала.

Забрала Бориса на дачу – курс лечения нельзя было бросать.

Обращалась с ним, как с больным, да так оно и было.

Он почти всё время спал.

Однажды попросился съездить к сопернице, которая позвонила, что очень больна.

Я ей передала банку протёртой с сахаром облепихи, предупредив Бориса, чтоб сказал, будто купил на рынке. А то подумает, что ягода отравлена.

Вслушалась в себя – ноль эмоций, кроме вполне естественного желания помочь больному человеку.

Подумала: а если он не вернётся?

Опять эмоции на нуле…

Вернулся.

И всё же как-то зашкалило.

Мы гуляли в лесу с собакой.

Я завела разговор о чём-то “горнем” – Борис отмалчивался.

Вдруг услыхала, как за спиной кто-то взвизгнул злобно:

- Душу ты мою не получишь!

Вздрогнула, обернулась – никого.

Только Борис бредёт со своим обычным отсутствующим выражением, которое я называла “мешком вдаренный”.

- Это кто пищал?

- Что? – отозвался он своим обычным голосом.

- Да про душу что-то...

- Ну я.

- Ты так буратинить не умеешь. А потом, разве я распоряжаюсь душами?

Тут наша собака, зарычав, ни с того ни с сего залилась неистовым лаем.

У меня волосы на голове зашевелились.

Зачерпнула горсть талого мартовского снега, натёрла лицо, чтоб придти в себя.

Очень хотелось со страху зареветь.

А потом во сне я увидела его воочию, этого самого беса.

Приснилось, что нещадно ругаюсь с Борисом, молочу его кулаками по спине.

Он молча отворачивается, укрываясь от ударов...

А потом вдруг вижу, что это вовсе не Борис, - лицо детское, круглое, всё в веснушках и зарёванное.

- Да что ж ты меня мучаешь? – восклицает Борис-Неборис всё тем же буратинящим фальцетом, из глаз брызжут слёзы, - Разве я здесь по своей воле?

И добавляет, в последний раз всхлипнув, уже почему-то голосам режиссёра Сергея Апполинарьевича Герасимова:

- И потом, коли уж княгиня встала на этот путь, пусть лёгкой жизни не ждёт.

Надо же, “княгиня”!

Разумеется, я помчалась к отцу Герману.

- Тошно нечистому перед святым крещением, вот и мается, - пояснил батюшка, - И удрал бы, да ведь верно сказал – они тоже твари подневольные.

- Да, мне его даже жалко стало...

- Ишь ты, жалко ей. Он-то тебя не пожалеет.

Видишь, даже предупредил, чтоб не ждала лёгкой жизни.

Готовься.

* * *

- Нет никакого ребёнка! - сверкнул очами отец Герман, - Нет.

Странно всё это было. Но спорить я, разумеется, не стала.

Забрала Бориса на дачу – курс лечения нельзя бросать.

Обращалась с ним, как с больным, да так оно и было.

Он почти всё время спал.

Однажды попросился съездить к сопернице, которая позвонила, что очень больна.

Я ей передала банку протёртой с сахаром облепихи, предупредив Бориса, чтоб сказал, будто купил на рынке. А то подумает, что ягода отравлена.

Вслушалась в себя – ноль эмоций, кроме вполне естественного желания помочь больному человеку.

Подумала: а если он не вернётся?

Опять эмоции на нуле…

Вернулся.

И всё же как-то зашкалило.

Мы гуляли в лесу с собакой.

Я завела разговор о чём-то “горнем” – Борис отмалчивался.

Вдруг услыхала, как за спиной кто-то взвизгнул злобно:

- Душу ты мою не получишь!

Вздрогнула, обернулась – никого.

Только Борис бредёт со своим обычным отсутствующим выражением, которое я называла “мешком вдаренный”.

- Это кто пищал?

- Что? – отозвался он своим обычным голосом.

- Да про душу что-то...

- Ну я.

- Ты так буратинить не умеешь. А потом, разве я распоряжаюсь душами?

Тут наша собака, зарычав, ни с того ни с сего залилась неистовым лаем.

У меня волосы на голове зашевелились.

Зачерпнула горсть талого мартовского снега, натёрла лицо, чтоб придти в себя.

Очень хотелось со страху зареветь.

А потом во сне я увидела его воочию, этого самого беса.

Приснилось, что нещадно ругаюсь с Борисом, молочу его кулаками по спине.

Он молча отворачивается, укрываясь от ударов...

А потом вдруг вижу, что это вовсе не Борис, - лицо детское, круглое, всё в веснушках и зарёванное.

- Да что ж ты меня мучаешь? – восклицает Борис-Неборис всё тем же буратинящим фальцетом, из глаз брызжут слёзы, - Разве я здесь по своей воле?

И добавляет, в последний раз всхлипнув, уже почему-то голосам режиссёра Сергея Апполинарьевича Герасимова:

- И потом, коли уж княгиня встала на этот путь, пусть лёгкой жизни не ждёт.

Надо же, “княгиня”!

Разумеется, я помчалась к отцу Герману.

- Тошно нечистому перед святым крещением, вот и мается, - пояснил батюшка, - И удрал бы, да ведь верно сказал – они тоже твари подневольные.

- Да, мне его даже жалко стало...

- Ишь ты, жалко ей. Он-то тебя не пожалеет.

Видишь, даже предупредил, чтоб не ждала лёгкой жизни.

Готовься.

* * *

С крещением долго не получалось.

Уж Борис и таблетки свои отглотал, и пошёл на работу, и весна наступила.

Однажды совсем было собрались к отцу Герману – попостились, приготовили чистое бельё, завели будильник, чтоб встать пораньше.

Борис давно похрапывал, я читала “Свет невечерний” Сергия Булгакова, свернувшись в старинном кресле.

И вдруг…

- А креститься–то ему завтра нельзя.

Я уже знала этот Голос - вроде бы во мне, но не от меня исходивший.

- Но почему, Господи?

- А ты подойди и спроси: зачем ты креститься идёшь?

Я встала, растолкала, спросила.

Борис сквозь сон пробормотал:

- Чтоб ты от меня не ушла.

Всё стало ясно. Я отключила будильник и легла спать.

Произошло это уже в мае, как-то само собой.

Просто в одно воскресное утро он положил в сумку приготовленное чистое бельё и сообщил, что идёт креститься.

Я не стала ничего уточнять.

Возвращался он от отца Германа... - не могу сказать, чтоб совсем другим человеком, хоть та семейная буря и улеглась.

Искушений нам предстояло достаточно – но уже совсем иного плана.

Одно бесспорно – из купели Борис вышел верующим.

Его замечательная фраза, высказанная “до того”: “Бог, конечно, есть, но я в Него не верю” обернулась теперь фанатичным упованием на чудо с Небес – вот сейчас, немедленно, по щучьему велению.

И Господь посылал ему в утешение эти чудеса, как настрадавшемуся непослушному ребёнку, обжёгшемуся об утюг.

Подходя после крещения к станции, мы издали увидали электричку.

Я сказала, что бежать ни к чему, потому что по расписанию наша ещё нескоро, а эта наверняка мимо.

Однако Борис вдруг заявил, что нет, это именно “наша” электричка.

И понёсся.

Мне ничего не оставалось, как последовать за ним.

Мы скакали через колдобины, на бегу переругиваясь.

- Она остановится, остановится, - твердил он.

Запыхавшись, взбежали на ступени платформы.

Электричка приближалась.

Не так быстро, чтоб мимо, но и не так медленно, чтоб окончательно затормозить.

- Остановится, остановится, - повторял Борис.

До сих пор не понимаю, что это было.

То ли машинист услыхал его молитвы, то ли действительно сам Господь, но чудо произошло.

Неизвестно откуда взявшаяся электричка, абсолютно вне расписания и совершенно пустая, вдруг замедлила ход, и прямо перед нами гостеприимно раздвинула двери.

- Погоди, может, она не туда…

- Туда, туда! – торжествующе орал Борис, запихивая меня в тамбур, - Я просил, и Он услышал!

Теперь уже я молилась, чтоб всё так и было.

Волшебная электричка мчалась мимо подмосковных дач в нежной майской зелени, тормозила на каждой станции, сажала изумлённо осчастливленных пассажиров, тоже недоумевающих, откуда она взялась...

И Борис всякий раз победоносно на меня поглядывал, с трудом удерживаясь, чтоб не объявить всему вагону, кто виновник этой счастливой случайности в железной закономерности, установленной МПС.

Зато в Москве случился скандал.

Борис поведал, что свекровь, увидав на шее сына крест, побелела и потребовала, чтоб тот его немедленно снял.

Иначе она умрёт.

При этом вид у неё был такой, что свою угрозу она намерена сию минуту выполнить. Испуганный Борис повиновался и положил крест в карман.

Мне его рассказ не понравился.

Я сказала, что устами матери говорил бес и снимать крест не следовало.

- А если б она действительно умерла?

- Глупости, это - духовная брань.

К тому же сказано:

“Кто любит отца или мать более, нежели Меня, тот не достоин Меня”.

Вот пойдёшь на исповедь, обязательно покайся.

Борис не возражал.

В результате - ещё одно чудо.

Через пару недель мы отправились на исповедь.

Немного опоздали – отец Герман уже начал проповедь, которой обычно предварял таинство.

Из-за приоткрытой двери филипповского придела мы услышали:

- А некоторые ещё вот что делают: крест с шеи снимают да в карман кладут...

* * *

* * *

- Ну и когда ты начнёшь церковную жизнь? - отец Владимир был мною недоволен.Мол, на службы хожу редко посты плохо соблюдаю, оставляю молитвенное правило. И причащаться мне по плачевному состоянию души надо бы каждое воскресенье...

-Ты вообще в Бога-то веришь?

В Бога я верила изначально и всегда. В Того, кто выше всех и всеми правит.Царями и князьями, горами и громами, солнцем и звёздами. В первом классе, когда увидела в букваре на начальной странице портреты Ленина и Сталина,сразу подумала, что здес должно быть другое. НЕВИДИМЫЙ БОГ. Но спорить об этом почему-то было нельзя, хотя в церкви тогда уже можно было ходить.

Но Бога в моём понимании там не было - не вечная жизнь, а вечная смерть - типа гробов и злющи старух в чёрном, которых я боялась пуще самих покойников.

И всё же знала, что Бог есть. Не верила, а ЗНАЛА.

"Смеётся на уроках дарвинизма", - сохранилась запись в школьном дневнике.

Потом я вывела для себя определение:" Бог - есть творческая животворящая СУТЬ мироздания." И отчасти успокоилась, хотя вопросов оставалось предостаточно...

На них Бог иногда отвечал - я плакала от счастья. И Верила в эту "СУТЬ МИРОЗДАНИЯ". И в то, что отец Герман знает, что Это Такое.

Потом начались главные чудеса.

Нашу потерпевшую крушение семейную лодку вдруг вынесло на безмятежный берег с золотым песком и безоблачным небом.

Помню, как совершенно искренне молилась о сопернице с новорождённой дочкой, чтоб даровал им Господь мир и счастье.

Однажды она, соперница, приехала к нам на дачу, спросила Бориса.

Я угостила её чаем с клубникой и деликатно оставила их вдвоём, удалившись полоть грядки.

Эти мои поступки, сбивающие с толку домашних, вызывающие у них то ли разочарование (мордобитие не состоялось), то ли восхищение, давались мне безо всякого труда.

Похоже, я действительно умерла для вражды и ненависти.

Но, как потом выяснится, только к врагам личным.

Борис проводит её на станцию. А, когда вернётся, сообщит, что она приезжала спросить, всё ли между ними кончено, потому что есть человек, который предлагает ей руку и сердце.

Получив свободу, она вскоре действительно удачно выйдет замуж.

Потом обнаружится, что подрастающая девочка – вылитый этот самый Юра.

И вообще, как отрезал тогда отец Герман:

“Нет никакого ребёнка!”.

Теперь мы ходили на исповедь вдвоём – то к отцу Герману, то к отцу Владимиру. Который отнёсся к “самовольному” Борисову крещению неожиданно спокойно, даже с некоторым облегчением.

-Я не говорил Борису, чтобы уходил к той женщине, это не так, - как-то сказал он мне, будто оправдываясь.

Я промолчала – для меня это действительно не имело значения.

Я всё равно слушалась того духовника, чьё мнение в данный момент совпадало с моим.

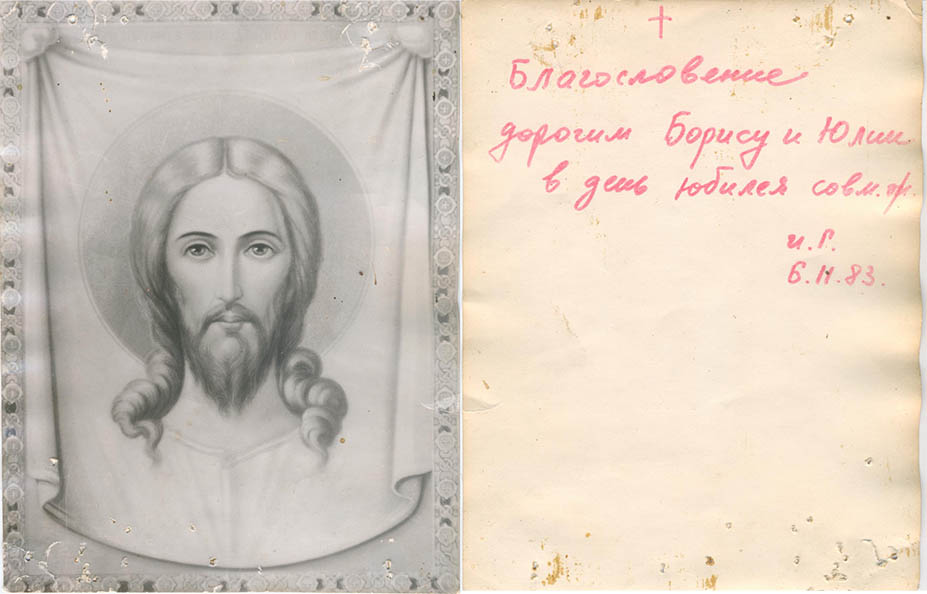

А девятнадцатого ноября он нас обвенчал в подмосковном деревенском храме.

С тех пор мы отмечали не шестое (когда расписались в 1958 году), а именно 19 ноября.

Венчались в подмосковной церкви, ещё с такой же средних лет парой.

Приехали на своей машине.

Всё было очень торжественно – прекрасный хор, длинные витые свечи и венцы из Кузнецов, где прежде служил отец Владимир.

Он благословил нас иконой Одигитрии-путеводительницы и сказал напутственную проповедь о первом чуде Господнем - превращении воды в вино.

Пожелав нам, чтобы милостью Спасителя испорченное вино нашего брака вновь обрело аромат и крепость…

- А ты, Юлия, желаешь ли взять в мужья раба Божия Бориса? – услышала я будто сквозь сон. Зная, что надо ответить: - Да, честный отче.

Но почему-то молчала, не в силах произнести ни слова.

Наступила неловкая пауза.

-Да, честный отче, - потеряв терпение, подсказал отец Владимир.

Я машинально выдавила нужный ответ, язык не слушался.

Все с облегчением вздохнули.

До сих пор не ведаю, что это вдруг на меня нашло.

Может, воистину “браки совершаются на небесах”?

Наша жизнь постепенно стабилизировалась, и я с новыми силами взялась за “подвиги” по перевоспитанию “алконавтов”.

Кроме Димы Шельгова и Толика Трыкова были ещё: Артур Скавронский, Нина Глотова с бой-френдом Сашей, Вася Яковцев и Лиля, мать моей крестницы Натальи.

Но всё по порядку.

Нина Глотова была дочерью соседки через дорогу.

Симпатичная, способная, начитанная - всё при ней. Она прежде работала в каком-то КБ. Потом какая-то неудачная любовь, стала понемногу спиваться.

С работы выгнали, дома скандалы, загремела в ЛТП.

Вернулась озлобленной, уже законченной алкоголичкой.

На работу, разумеется, не брали. А тут ещё мать отказалась прописывать...

Короче, ушла Нинка бомжевать в окрестные леса с таким же бедолагой Сашкой.

Сашку в своё время подозревали в ограблении дачи. Не помню, то ли улик не нашли, то ли немного уже отсидел...

Но паспорта у него тоже не было, прятался от милиции.

Построили ребята шалаш, натащили всякого тряпья, кастрюлю да чайник. Сдавали бутылки, лазили по садам-огородам и вообще промышляли, что где плохо лежит.

Летом ещё ничего, но наступила осень, задождило. Потом и подмораживать стало по ночам.

Однажды, гуляя в лесу с собакой (уже первые белые мухи летели), я встретила их, обмотанных какими-то шинелями и одеялами, и испугалась – ну прямо “разгром немцев под Москвой”.

Они поначалу от меня тоже шарахнулись. Но затем, признав, не то чтоб стали жаловаться – всё вроде бы на юморе, однако какой уж тут юмор...

Нинка вся синяя, полусогнутая - почки застудила. Сашка надсадно кашляет, взгляд затравленный…

- А дальше-то что, когда снег ляжет? На вокзал?

- Не, там живо мусора заметут, - пугается Сашка, - Лучше уж как медведи, в спячку.

- Нет, ребята, так нельзя. Живите у меня, но с одним условием – не пить.

Поклялись. Помчались радостно собирать вещички, а я - подготовить Инну и Толика к приёму гостей.

Отмылись, отъелись, подлечились. Стали думать, как быть дальше.

Сашку я устроила в ЛТП на добровольное лечение – после справки здесь обычно помогали с документами и трудоустройством.

Ездила к нему регулярно, возила передачи. Ну и, разумеется, вела душеспасительные беседы.

Думаю, они оба всерьёз меня не принимали, называя между собой “блаженной”. Но терпели.

А Нина тем временем помогала нам с Инной печатать на машинке духовно-просветительские брошюрки, читала Владимира Соловьёва (которого, кстати, одолела и поняла достаточно глубоко).

Ходила в храм к отцу Герману, принимающему в судьбе этой пары живое участие, как и во многих моих подопечных.

Потом Нинка затосковала и запила.

Я никак не могла понять, почему она часто “под мухой”, хотя в доме нет ни капли спиртного. А из дому она не выходит, боясь, в первую очередь, матери, которая обещала её сдать в милицию.

Однажды ранним утром рождественского поста мы с ней отправились в храм причащаться.

По дороге Нина отстала, сказав, что у неё расшнуровался сапог.

А когда меня догнала, я остолбенела - она была в стельку.

Не просто под мухой, а именно в стельку.

На все упрёки лишь отнекивалась и хихикала.

В электричку она всё же вползла. Но я демонстративно пересела в другой вагон и отправилась на исповедь одна.

Явилась Нина лишь поздно вечером, сказав, что вместе с электричкой моталась в отключке до Москвы и обратно. Затем попала в депо, откуда её вызволила уборщица из закрытого вагона.

Нинка клялась, что больше подобное не повторится. Винила во всём бесов и призналась, что пила “блошку”, который обнаружила у меня в чулане.

“Блошкой” именовался стеклоочиститель ядовито-голубого цвета в двухсотграммовых бутылочках с надписью БЛО.

“Блошку” я заперла в секретере вместе с документами. А заодно и одеколоны, духи, всякие содержащие спирт лосьоны и капли.

Ничего не помогло – вскоре Нинка опять сбежала.

Попала в милицию, а оттуда и в ЛТП на принудительное лечение.

Тем временем вернулся вроде бы излечившийся Сашка. Однако, узнав о печальной судьбе своей подруги, тут же сошёл с орбиты.

Временами появлялся то у меня, то у отца Германа. Мы давали ему на еду и одежду, но он всё пропивал.

А там и лето наступило. Излечившуюся Нинку приняла оттаявшая мать, но следом явился Сашка. Начались пьяные драки.

То старуха, то Нинка вопили на весь посёлок, соседи, кто посмелее, приходили разнимать.

Милицию не вызывали – потом ещё из мести дом подожгут...

Как-то утихомиривать их пришлось мне.

Конфликт разгорелся из-за Сашки, которого бабка видеть в доме не желала.

Картина была удручающая. Сашка с рассечённой об угол стола бровью вытирал скатертью кровь, повторяя, что “упал сам”.

А дочь с матерью, стоя рядом на коленях перед иконами, насылали на головы друг друга проклятья и кары.

Я опять забрала недоделанных к себе, наутро повела в храм.

Отец Герман был очень серьёзен.

- Нина, не дури, за тобой смерть по пятам идёт, - вдруг изрёк он.

У меня мурашки по коже побежали.

Дома Нина сказала, что Царствие Небесное, может, и неплохо, но пока она хочет на этом свете порадоваться.

Помню, как меня поразило это её “порадоваться”...Ну что может быть отрадного в такой собачьей жизни?

Отец Герман собирался их повенчать, я купила недорогие колечки.

Потом Нинка рассказала про плохой сон – будто ходят они с Сашей в храме по кругу, а кольцо на её пальце рассыпается в прах.

Кольца эти до сих пор лежат у меня в ящике письменного стола.

Наступили тёплые дни, и парочка опять отправилась в бега по окрестным лесам.

Предсказание отца Германа сбылось буквально.

Утром Нина шла по путям к станции, торопясь к открытию магазина, Сашка – следом.

От платформы отъехала встречная электричка. Проезжающий мимо машинист сделал Сашке знак из кабины – оглянись, мол.

Сзади приближался скорый.

Сашка сошёл с пути и стал орать Нинке – но та ничего не слышала из-за шума электрички.

Тогда Сашка побежал к ней. Однако было уже поздно.

По идее, это была его смерть, а не её.

Спустя несколько дней Нину похоронили.

Она была в моём чернильного цвета костюме, который я когда-то пошила в литфондовском ателье.

Поехала в храм её заочно отпевать, больше некому...

А в мыслях одно – не останови я тогда их октябрьским студёным вечером, не забери к себе “спасать” – может, всё бы сложилось иначе...

Но история не знает сослагательного наклонения.

Мне тогда за многих доводилось подавать в церковь на отпевание – у родни покойников то не было средств, то желания.

Помню, посадила на своём поле за пределами участка специально выписанную элитную картошку, зацвела она нежно-розовым цветом на удивление всем очень рано.

А тут, как раз на Петра и Павла, возвращаясь из храма.

Заглянула – одни привядшие стебли валяются.

Расстроилась, конечно. Но взяла себя в руки и “совершила подвиг”, простив в душе обидчиков и помолившись, чтоб Господь отпустил мне мои грехи так же, как я им прощаю.

Через несколько дней являются местные знакомые алкаши:

- Хочешь, скажем за бутылку, кто твоё картошку выкопал?

Согласилась более из любопытства, чем из мести.

- Сталин.

Это не хохма.

Был у нас в посёлке отпетый бандюга и уголовник с таким именем (сдуру родители назвали).

Я его знала через Толика, а он знал меня, потому что отпевала я его мать Фросю и даже читала над ней Псалтирь.

Несчастная Фрося была парализована и лежала в только что выстроенном кирпичном доме, на который претендовал “Сталин”, но в котором мать с отцом его ни за что не желали прописывать.

Сталина все звали просто Славкой.

Так вот, то ли Славка этот устроил со злости поджог (часто грозился), то ли что ещё, но комната, где лежала Фрося, выгорела от якобы замыкания в электронагревателе.

А сама она от тяжёлых ожогов скончалась.

Я приняла участие в её посмертной судьбе, потому что незадолго до несчастья она просила меня принести ей из храма крестик. И вообще с большим интересом слушала “о вечном”, когда я приходила навестить болящую.

То про вечность, то про картошку...

Славку я встретила случайно на улице.

Он бил себя кулаком в могучую волосатую грудь и клялся, что понятия не имел, что эта картошка – моя.

А я благородно сказала, что было бы куда хуже, если б он лишил последнего куска многодетную семью, вроде Донских.

Так пусть уж даст слово, что будет в дальнейшем выкапывать именно мою картошку, - у меня дети по лавкам с голодухи не плачут.

Такая вот получилась умилительная сцена.

Потом Славку в этом доме прирежут дружки-собутыльники.

Я его тоже заочно отпою в храме в день похорон.

И, когда со всеми необходимыми атрибутами, которые следовало опустить в могилу вместе с покойным, буду возвращаться со станции, встретившийся парень на мотоцикле сообщит, что процессия уже отбыла на кладбище.

Что ни про какое такое отпевание никто не упоминал.

Но за пару бутылок он берётся догнать автобус и доставить конверт лично “Сталину” в гроб.

На том и порешили.

И Лидия Ивановна, нинкина мать, трагически погибнет через пару лет в автокатастрофе, за каким-то лешим отправившись на рынок за валенками в соседний город на машине зятя.

Помню, как накануне вечером, перед праздником (1 Августа, день памяти Серафима Саровского), она попросит с непривычной серьёзностью:

- Ты уж там завтра в церкви помолись за меня...

Я, кивну, думая о своём. Кто же знал...

Ну а с Сашкой вышло иначе.

* * *

(начало восьмидесятых)

Несмотря на все эти катаклизмы, на личном фронте всё у нас было вроде безоблачно.

Родственники опасались, что у воцерковлённого Бориса будут неприятности по службе (он был, партийным и имел отношение к разведке).

Но Господь хранил.

Как-то мы поехали перед чистым четвергом собороваться на квартиру к одной из духовных чад отца Владимира Воробьёва.

Народу было много, помогали батюшке ещё ныне здравствующий отец Димитрий Смирнов (он сейчас тоже знаменитость, часто мелькает на ТВ), и отец Аркадий.

Закончилось всё очень поздно, метро закрылось, и мы предложили развезти батюшек по домам на нашей машине.

Искушения начались сразу же, как только Борис, не вняв совету отца Владимира не ехать через Центр, помчался по площади Дзержинского.

Как раз у того самого здания на Лубянке раздался милицейский свисток.

- Вот к чему приводит непослушание! - сокрушенно вздохнул отец Владимир, готовясь к худшему.

Но ничего не произошло – Борис переговорил с инспектором и вернулся, спокойно пряча документы.

- Всё в порядке. Поехали.

Дальше ехали молча.

Отца Владимира благополучно доставили домой, но затем в машине стало что-то

погромыхивать и потрескивать.

С грехом пополам отвезли и отца Аркадия.

Ну а уж на Ленинском проспекте, по дороге к дому отца Димитрия, машина словно взбесилась.

Под оглушительный треск и лязганье отец Димитрий выскочил из неё, замахал руками на наши уговоры, что “может, исправим”, и помчался ловить такси.

- Тут стоять не положено.

Мы объяснили инспектору, что сломались – мотор даже не заводился.

Он помог откатить машину в переулок, посочувствовал и ушёл.

Что делать? – мы ведь собирались на дачу.

Воззвали к небу и в последний раз попытались завестись.

И вдруг, о чудо, поехали, как ни в чём не бывало - никакого лязга, треска.

На место прибыли уже без всяких приключений.

Потом выяснится, что в тормозной барабан попала открутившаяся гайка.

Этот случай я описала в “Дремучих дверях”.

Но там нет про Сашку, который снова объявится – как всегда без документов, в каком-то рванье и зверски голодный.

Поев, отогревшись и отмывшись, порадует, что за ним опять охотится милиция.

- Вот завтра туда и пойдём, - сказала я.

- Не, уж лучше в шалаш, чем в камеру.

- А мы помолимся.

Надо сказать, что в экстремальных ситуациях я снова и снова убеждалась в волшебной силе молитвы. Расскажу лишь о нескольких случаях.

Вечером 17 июля, накануне Сергиева дня, поехала я в Лавру. Исповедалась, подала записки.

Хотела приложиться к раке, но народу битком, шла служба, в июльскую жарищу дышать было нечем.

Боялась упасть в обморок, но терпела, пульс частил.

Какая-то бабуля милостиво подвинулась, освободив мне место у открытого окна.

- Что, дочка, худо? Ничего... Преподобный милостив, сподОбит приложиться. Я сама только из больницы. Сказывали, инфаркт.

Я взяла её сухую коричневую руку, с трудом нащупала пульс.

В жизни не слыхала ничего подобного!

Тук. Тук-тут-тук. Тук-тук. Долгая пауза. Тук-ту-тук. Ту-тук. Опять пауза...

Похоже, мерцательная аритмия.

- Бабуль, давай я тебе валокординчику…

Сама –то я уже не раз приложилась к пузырьку. Прямо из горлышка, без воды.

Бабуля отмахнулась, чтоб я ей не мешала слушать службу.

Оглядевшись, я устыдилась – кругом было полно таких же немощных телом, но сильных духом прихожан. И все молились усердно, и объединяла их одна цель – приложиться с последним “аминь” к животворящей раке Преподобного.

И плевать им было на пульсы, давление и прочие инфаркты-инсульты. Их уж если выносили из храма, то замертво, как рядовых с поля боя.

Наконец, очередь двинулась к раке.

Бабуля с предынфарктным пульсом прокладывала мне дорогу.

Я прикоснулась губами к влажному от сотен губ стеклу, вышла из храма, окунувшись с наслаждением в благодатную вечернюю прохладу догорающего Сергиева дня. И действительно ощутила себя усталым солдатом на привале.

Но расслабляться было нельзя.

Заглянув в расписание поездов, обнаружила, что если не успею на электричку, отходящую с нашего вокзала в 23-40, то следующая будет далеко за полночь, придётся идти одной от станции.

А в те времена лютовал в наших краях какой-то маньяк…

- Святой Сергий, помогай! – взмолилась я и рванула к вокзалу.

Едва успела вскочить в десятичасовую Александровскую электричку, отдышалась, стала подсчитывать.

На Ярославский прибываем в одиннадцать минут двенадцатого...Там – по платформе, вниз в метро по эскалатору, проехать пять остановок. Затем вверх по одному, другому эскалатору...

Нет, не успеть. Разве что чудо…

И чудо несло меня, преодолевая время и земное притяжение – мимо подмосковных платформ, расступающихся пассажиров, сквозь толпу которых я петляла, как плывущий уж.

Затем вниз по эскалатору, будто на санках – аж ветер в ушах.

На Комсомольской секунда в секунду успеваю вскочить в сдвигающиеся двери. Несёмся по кольцу...

До сих пор помню это дивное ощущение невесомости, полёта, когда до отхода электрички оставалась одна минута, а я бежала вверх по двум эскалаторам – некое существо без тела и возраста.

По вестибюлю метро, по платформе к ждущей меня электричке.

Я уже не сомневалась – она ждёт именно меня, потому что часы показывали сорок две минуты двенадцатого, и светофор был зелёный.

- Осторожно, двери закрываются, - грянуло из того другого, реального мира.

- Святой Сергий, святой Сергий!.. – молила я, приближаясь к вожделенной двери между двумя измерениями. В которую вонзилась стрелой, и которая сразу же намертво за мною сомкнулась.

Я даже не запыхалась.

Вагон был почти пустой, пассажиры оглядывались на меня, но мне было плевать.

Сидела на каком-то неудобном месте, среди чужих мешков, и всхлипывала, промокая щёки краем косынки.

Сашка, Васька и Одинокий Волк.

* * *

(начало восьмидесятых)

О “чудесах” Преподобного я поведала Сашке перед тем, как отправиться с ним в милицию.

И ещё рассказала, как должна была отвезти маме, живущей на станции по нашей дороге, две полных сумки скоропортящихся слив и яблок.

В тот же день я была записана к зубному, и встала дилемма. Или первым делом отвезти маме “дары сада”, рискуя опоздать к врачу и “не быть принятой”... или же с тяжеленными сумками таскаться по Москве в поликлинику, а уж затем – к маме.

А в сумках к вечеру наверняка будет компот…

Тогда я стала взывать ко Всевышнему, чтоб подсказал правильное решение.

И не придумала ничего лучше как традиционно кинуть монету.

Выпало – ехать в Москву.

Плелась с сумками по платформе к метро, подняла глаза и...

В электричке, готовой вот-вот отбыть из Москвы, с моей стороны, у открытого окна, сидела сестра Алёна, проживающая с мамой.

Я быстро передала ей в окно сумки.

А уж потом стала размышлять, какова вероятность подобного совпадения.

Чтоб две электрички в одно и то же время, на одном пути... Да чтоб Алёна сидела с моей стороны...

Да чтоб я вышла именно на эту платформу, да чтоб подняла глаза...

И ещё я поведала Сашке про бурю, которая внезапно распахнула огромную тяжёлую створку окна...

Едва успела удержать, как ураган начал рваться внутрь комнаты. Я была в доме одна. Навалившись всем телом на раму, чувствовала, что долго так не выдержу.

От порывов ветра рама ходила ходуном, выскочив из пазов, никак не хотела закрываться. Стоит отпустить – вмиг разобьётся стекло, и тогда...

Что же делать, Господи?

И вдруг – внезапное озарение.

Неведомая сила попридержала бурю и подсказала, что в камине лежит небольшая деревяшка, предназначенная на дрова, но заточенная с одной стороны клином.

Я бросилась к камину, затем назад к раме, едва успев к очередному порыву ветра.

Оставалось лишь втиснуть деревяшку заточенным концом между рамой и подоконником, несколько раз стукнув по ней оказавшимся тут же под рукой камнем для засолки капусты. Деревяшка легко продвинулась под раму – будто специально для того и была заточена.

Рама приподнялась и встала на место, замок закрылся.

- Ну скажи, Сашок, – разве не чудо?.

Не знаю, поверил ли он, но наутро мы отправились в милицию.

Я его всю дорогу крепко держала за рукав куртки, чтоб не сбежал.

В тамбуре электрички Сашка выразил желание закурить.

- В последний раз. Там уж “Яву” не купишь, - обречённо вздохнул он.

Но в милиции...

Те самые церберы, что ловили его по полям и лесам, заламывали руки, материли и грозили сроками, вдруг превратились в сущих ангелов.

Здоровались приветливо, будто родного брата увидели. Расспрашивали сочувственно, давали советы,водили из кабинета в кабинет, пока мы с ним, не уставая благодарить и раскланиваться, не добрались до начальницы паспортного стола.

Которая записала все данные и велела через несколько дней приходить за документом.

А кто-то и работу порекомендовал хорошую – в соседнем совхозе, с общежитием…

Спустя полгода мы с Борисом увидели Сашку воскресным днём в Переделкинском храме.

Прилично одетый, он чинно кивнул, шепнув, что у него всё в порядке. Работает, собирается жениться.

И что поставил свечку за упокой горемычной нинкиной души.

Больше мы его не встречали.

* * *

А читателю расскажу и про Толика Трыкова, который когда-то, помогая по строительству, жил у нас на даче.

Как выяснилось, скрывался от алиментов и необходимости лечиться от нехорошей болезни.

Толика, в конце концов, сцапала милиция, посадили и лечили принудительно.

Он отбыл срок, вернулся в Москву.

Но квартира его оказалась опечатанной, шансов на её возвращение никаких. Как и устроиться без прописки на работу или где-то снять жильё без денег.

Короче, Толик сказал, что если я его прогоню, он отправится грабить и убивать всех подряд.

Об “прогоню” не могло быть и речи.

Приюти бездомного, накорми голодного...Протяни руку, утешь, помоги снова встать на ноги...

Но Толику требовалась ещё и регулярная выпивка, и возможность после неё на кого-то выплеснуть свою обиду и ненависть к человечеству.

Нужна ему была и свобода, которой он был начисто лишён, потому что не имел права находиться в Москве без прописки и работы.

Короче, попал в заколдованный круг.

Он чифирил, колобродил, дымил Беломором и разговаривал сам с собой.

А я запиралась в спальне на все замки, гадая, что втемяшится в его больную башку. Одновременно мечтая, чтоб бедолага, наконец, угомонился.

И страшась, что заснёт с непогашенной сигаретой.

Не знаю, жалела я его больше или ненавидела.

Однажды, когда Борис был дома, Толик крепко выпил и стал, как обычно, слать проклятия на головы всех подряд. Начиная с правительства, начальства и милиции и кончая женщинами и бывшими дружками.

И до того меня разбередил, что я в порыве самых высоких чувств рухнула на колени и попросила у Толика прощения за все обиды и зло, нанесённые ему человечеством.

Реакция последовала совершенно неожиданная.

Вместо того, чтобы умилиться, пролить вместе со мной слезу и возлюбить врагов своих, Толик вдруг в ярости вскочил, рывком поставил меня на ноги и с криком: “Ненавижу!” сорвал с меня крест и впился в шею железной пятернёй.

Всё произошло так неожиданно, что я даже не успела испугаться. Да и Борис застыл посреди комнаты с тряпкой в руке.

Я видела прямо перед собой бешеные глаза Толика с черными, несущимися мне прямо в сердце, как две пули, зрачками...

Но вдруг что-то произошло.

"Пули" замерли, будто увязнув в невидимом щите. Пальцы, сжимающие моё горло, ослабли, разжались.

Маска звериной злобы сменилась растерянностью и изумлением.

И я ощутила вдруг возникшее между нами пуленепробиваемое табу.

Эта властно защитившая меня сила свыше наполнила душу таким безмерным покоем и счастьем, что я вышла на кухню и, сжимая в ладони порванную цепочку с крестом, наверное, улыбалась.

Потому что выскочивший следом Борис с криками:

- Что тут смешного? Дура! Населила тут шизы, он же тебе чуть шею не свернул!

- весьма выразительно передразнил мою блаженно-отрешённую улыбку.

Он потребовал, чтоб я немедленно указала Толику на дверь.

Толик в комнате тоже орал, что, конечно же, он сам сейчас уйдёт, и больше мы его не увидим.

И никто не увидит, потому что ему самому обрыдла такая жизнь.

Что от отбросов общество должно избавляться. А всякие там добренькие святоши, вроде меня – сплошное лицемерие и туфта.

Уж не помню, какие единственно верные слова подсказал мне в тот вечер Господь, но вскоре мы втроём мирно пили чай с клубничным вареньем и смеялись над вселившимся в Толика бесом, которому мой крестик стал поперёк горла.

И Толик, чтобы этому бесу насолить, ушёл к себе в комнату и вернулся с крестом на шее. Который прежде не носил, хотя я ему давно его подарила вместе с цепочкой.

И мою цепочку отремонтировал, всячески стараясь загладить вину.

А я ещё долго чувствовала его пятерню на горле и защитный покров Божий...

С которым, наверное, не горят в огне. И расступается море, и ласкаются дикие звери.

* * *

Довелось спасать и Ваську, сына Валентины из нашего посёлка, с которой мы вместе ездили в храм.

Прибежала как-то, бухнулась в ноги.

Приходили, мол, из милиции – сын твой тунеядец, алиментов не платит, будем сажать. Короче, Юлька, спасай Ваську.

Беспутный Васька, по прозвищу “котяра”, с наглыми кошачьими глазами и презрительной улыбочкой на тонких губах, очень нравился женщинам.

Они от него беспрерывно беременели, делали аборты, вцеплялись друг другу в волосы и лили слёзы.

А Васька кочевал от одной к другой. Девчонки щедро поили его, чтоб удержать, сами спивались и погибали.

Короче, в глубине души я считала (не ведая, правда, об ужасах тюремной жизни), что Ваську давно пора изолировать от общества.

По крайней мере, от его прекрасной половины.

Но Валентина так взывала к Божьей и лично моей милости...

- Ладно, приведи его.

Васька явился трезвый и какой-то пришибленный – он уже однажды сидел и повторения явно не жаждал.

Он безропотно согласился на все мои требования – надел крест, затем мы вместе помолились.

Дал слово пораньше лечь спать и не употреблять. Даже пива.

А наутро, вооружившись всевозможными своими удостоверениями и убойными аргументами в защиту заблудшей васькиной души, я повела его в психбольницу.

Как сейчас помню, на улицу 8 марта. Куда, как меня предупредили, устроиться по блату стоит пятьсот рублей.

Удостоверения и пламенные речи сработали.

Лицо главврача постепенно сменило маски “Пой, ласточка, пой” и “Меня больные ждут”, на всё более возрастающий интерес.

Не к Ваське, молча сидящему у стола в позе притомившегося от добрых дел ангела, а к моей персоне.

Причём интерес чисто профессиональный.

А “ласточка” всё пела уже про вернувшегося из тюрьмы Толика, про его опечатанную квартиру, и как тот едва её не придушил, обидевшись на человечество.

И про Нинку с Сашкой в шалаше на мёрзлой земле. И про Нинкину гибель под электричкой.

И что надо обществу в лице милиции встречать своих заблудших подопечных жильём и работой по душе, а не толкать на новые преступления…

- А у вас дома они костры разводить не пробовали? – вдруг весело перебил главврач, - Скажи, тебе-то какого лешего до их дурдома?

Из неуклюжих моих попыток прояснить для него, да и себя самой, ответ на этот вопрос, он увидел во мне, скорее всего, экзальтированную жертву религиозного дурмана.

Напуганную поповскими байками про адские муки для не соблюдающих заповедь о “милости к падшим”.

- Грехов, что ль, много настрогала? – подмигнул он.

Грехов хватало.

Я вообще себя порой осознавала испорченным механизмом, производящим сплошной брак из поступков, желаний и помыслов.

Но, видит Бог, боязнь ада, наказания, меньше всего были стимулом моей неуёмной жажды спасать.

Мысль: “вот стану творить добрые дела и спасусь” вызывала зевоту.

Некоторые духовники говорили, что это “от гордости”.

Но я и сейчас не приемлю этой корыстной цепочки: “Вот пущу переночевать бездомного – попаду в рай”.

И не могу сказать, что “любила” этих бедолаг, - порой от них прямо-таки воротило.

Тут было другое, мистическое – некое действо с элементами творчества, битва с врагами видимыми и невидимыми...

И, конечно же, самоутверждение. Потому что радость, когда иногда что-то получалось, была и моей.

Нас будто связывала отныне некая пуповина общей победы.

Может, и Творец, вложивший в нас, грешных, частицу Себя, так же страдал за каждого из-за этой “пуповины”. Когда она до предела натягивалась или совсем обрывалась, а “творение” обрушивалось в очередную бездну?

Во всяком случае, Ваську Господь помиловал – скорее всего, по слёзной и горячей материнской молитве Валентины.

Его оставили в психушке на излечение, выдали нужную справку.

Чтоб он и дальше трепал матери нервы, то впадая в запой, то завязывая, то работая, то тунеядствуя.

Чтоб менял женщин, которые по нему сохли. Чтоб фактически сгубил Лильку, Наташкину мать.

* * *

Миловал Господь и Толика, который всё больше зверел от необходимости у нас скрываться и жаждал свободы.

И вот приснился мне странный сон.

Будто я в комнате с открытым окном.

Выглядываю во двор и вижу волка. Который тоже видит меня и начинает прыгать, пытаясь вскочить в окно.

Я протягиваю волку руку, втягиваю в комнату за лапу...

Но через мгновение уже застываю в страхе, потому что волк начинает, как бешеный, носиться по комнате, круша всё подряд.

Мне удаётся с невероятными усилиями добраться до окна и снова его распахнуть, куда волк в конце концов и обрушивается.

Мне становится жаль зверюгу – неужто разбился?

Выглядываю – слава Богу, всё в порядке. Волк, прихрамывая, трусит прочь.

Сразу подумалось о Толике.

Пошла к отцу Герману

- Терпи. Он скоро уйдёт.

После очередного закидона “Волка”, Борис, позвонив по кремлёвке секретарю райкома партии Киевского района, получил аудиенцию и обещание разобраться насчёт толикиного жилья, работы и дальнейшей судьбы.

Через неделю секретарь сказал, что в Киевском суде из архива дело Трыкова исчезло. Скорее всего, уничтожено как липовое.

Что делать?

Борис наутро поехал прямо к директору завода им. Хруничева, где прежде работал Толик.

- Трыков? Так это же бывший капитан нашей лыжной команды!

Где он? Пусть приходит прямо ко мне.

Толика сразу же оформили на работу.

Затем Борис отправился к начальнику паспортного стола по поводу прописки и жилья. Где обнаружилось, что квартира “волка” чудесным образом пока никем не заселена, только опечатана. Что надо лишь заплатить квартплату за два с половиной года, что мы незамедлительно сделали.

Толик попросил ещё деньжат (взаймы до получки). Пришлось самим занять, но дать.

Наверное, так чувствовали себя атланты, с которых сняли тонну-другую груза.

Спустя полгода или год, не помню, “Волк” заехал в гости. Сообщил, что работает, проживает по месту прописки, нашёл хорошую женщину и выражает нам благодарность.

Про “долг” ни он, ни мы, речь не заводили.

Толик привёз подарок – сделанный своими руками макет домика, который мы вскоре подарили каким-то молодожёнам на свадьбу как символическое гнездо “верной любви и защиты от жизненных бурь”.

Не знаю, принёс ли им счастье наш с “волком” дар.

* * *

Переделкинский храм

(начало восьмидесятых)

Крестины, заочные отпевания и прочие подвижки по благословению батюшки продолжали выводить из терпения “духов злобы поднебесной”.

Подоспело время крестить внучку, а у меня и дочь, и зять некрещёные. Да и, как я уже поведала, относились к участи собственных душ в вечности весьма безразлично. Если вообще верили в наличие этих самых душ.

Погоревав и покаявшись, я умоляла их об одном – окрестить ребёнка. А дальше – как Господь вразумит.

Самой ярой материалисткой оказалась моя свекровь, ритина прабабка, у которой было два железных аргумента:

- Всё это глупости, а ещё культурная женщина!

И:

- Простудите!

Ритку (ей было полгода) я всё же отвоевала, и мне её привезли на пару дней, чтоб в воскресенье ехать всем вместе в храм.

Но, как только родители отбыли в Москву, она начала капризничать. А потом и вовсе зашлась такими воплями, что я в панике позвонила Вике.

- Лоб горячий? Живот? Стул? Кашляет? Горло?

- Температуры вроде нет. Просто орёт.

- Сейчас приедем и заберём.

У меня всё внутри оборвалось. Заберут. Но вдруг и впрямь что-то серьёзное?

Я слыхала, что можно покрестить самой, но не знала в точности, как.

Ладно, Господь простит, если что не так.

Приготовила святой воды, елея.

Ритка продолжала надрываться.

- Крещается раба Божия Маргарита. Во имя Отца и Сына и Святого Духа…

Крестом трижды мажу ей лоб, щёки, ладони, ступни...

Волнуюсь – наверняка что-то не по правилам.

Кроплю святой водой. И впрямь, не простудить бы...

Но в комнате по-летнему тепло, светит в окно вечернее солнышко.

И вдруг она замолкает – будто вилку из розетки выдернули.

На ресницах ещё дрожат слезинки, щёки зарёванные.

Внимательно смотрит на меня, всхлипывает ещё пару раз и внезапно улыбается воистину ангельской улыбкой.

Сейчас Маргарита уже взрослая, сама мама, весьма крутого нрава, и так, наверное, улыбается лишь во сне. Но тогда...

Я взяла её на руки.

Она улыбалась, во рту сверкали два молочных зуба, глаза были небесно-синие. И что-то в них такое неземное светилось, что у меня самой навернулись слёзы.

Примчались родители.

Напрасно я уверяла, что ребёнок здоровёхонек, всю кашу съел, играет. Что вопли её, как я уже поняла, - не от болезни...

Ничего слушать не хотели. Да и что толку было им рассказывать про бесов, ненавидящих крещение, тем более про нашу с Риткой тайну – всё бы закончилось очередным скандалом.

В общим, внучку увезли, крещение в Церкви не состоялось.

Ну а я с тех пор успокоилась и на эту тему речь не заводила.

Однако вскоре девочка заболела по-настоящему.

Лежала в больнице с высокой температурой и грозными симптомами, а Вика над ней рыдала и молила Бога, в которого не верила, чтоб не забирал Ритку.

И клялась, что тогда обязательно её окрестит, а в Него поверит…

Болящая выздоровела, и родители торжественно объявили, что в ближайшее воскресенье едут в храм.

Причём креститься будут всей семьёй, раз уж так получилось – дочка, папа и мама.

Я не была уверена, что взрослым нужна такая спешка, но промолчала, положившись на волю Божию.

Так они покрестились, тоже у отца Германа, потом обвенчались.

- Вот видишь, как складно вышло, - хитро улыбнулся батюшка.

Затем крестились мать Андрея, его младший брат, баба Лёля - моя крёстная (из староверов перешла в Православие, лильеина дочь Наталья...

(продолжение следует)...

* * *

(начало восьмидесятых)

Между тем на меня обрушилось очередное искушение – с совершенно неожиданной стороны.

Один из моих соседей собрался строить гараж.

Но таким образом, что выезжать из него пришлось бы вплотную мимо нашей калитки (вход к нам – в конце тупика, длина фасадного забора - всего метров десять).

Там располагалась зона отдыха. У калитки часто играли дети, в том числе и наша Рита, когда её привозили.

Мало ли что...

В общем, когда были исчерпаны все устные попытки убедить соседа разместить гараж иначе (что было вполне возможно), Борис обосновал наши возражения письменно и направил бумагу местному начальству.

В отместку мстительный сосед, имеющий, на беду, “лапу” в партийных верхах, настрочил ответное заявление аж в прокуратуру и в ЦК.

Что мы никакие не кандидаты наук, не журналисты-писатели, а аферисты, спекулянты, самогонщики, воры, а может, и шпионы...

Сама я заявления не читала, но, судя по бурной реакции правоохранительных органов, что-то там подобное было.

В общем, я обомлела, когда у калитки появились вдруг следователь (женского пола) в сопровождении милиционера. Едва ли не с обыском.

Призвав на помощь силы небесные, провела их в комнату.

Притащила имеющиеся в наличии документы. О покупке и строительстве дома, договоры на сценарии, удостоверения и дипломы, трудовую книжку. Наши с Борисом публикации, в том числе и последнее издание “Земли спокойных” в сборнике фантастики.

Следовательница немного смягчилась, даже растерялась, но пожелала осмотреть “оранжерею и птицеферму”.

Я даже не очень поняла, о чём речь, но послушно повела гостей в огород, показав покосившийся парник из старых оконных рам и крохотную пристройку к гаражу, когда-то служившую курятником.

Гостья сочувственно улыбнулась и вздохнула.

Она уже поняла ситуацию.

- В заявлении написано, что у вас шикарные отапливаемые теплицы и помещение на двести кур. И что всё это, включая дачу, построено из ворованных стройматериалов.

У вас сохранились строительные документы, квитанции?

Вот где пригодилась журналистская привычка никогда бумажонок с печатями не выбрасывать. Плюс принцип не покупать новых, наверняка ворованных стройматериалов!

Я выгребла из ящиков полный примус справок - о приобретённых досках, кирпиче, брусе, железе, вагонке, оставшихся от строительства бани легальной госконторой.

А также неведомо откуда взявшуюся подшивку квитанций. О цементе, краске, линолеуме, оконных рамах, пакле, шлаковате, гвоздях и шурупах.

Особенно впечатлила следовательницу справка о покупке “оцинкованной кровли со сгоревшего дома”.

Всё это действительно явилось вроде как “по щучьему велению” – происхождение некоторых документов даже мне самой было неведомо.

Однако гостья, аккуратно переписавшая всё в тетрадь, впоследствии объявит, что по данному вопросу у следствия к нам никаких претензий не имеется.

Затем опросила соседей на предмет нашей благонадёжности – по поводу “самогоноварения и спекуляции заграничными шмотками”.

Признаться честно, самогон мне в разгар стройки всякими правдами-неправдами добывать доводилось, но сама я его никогда не гнала. Хотя бы потому, что на даче всё время проживал кто-либо из “спасающихся”.

Ну а соседи (кто без греха?), к которым отправилась гостья, проявили по этому поводу завидную солидарность и заявили, что в нашем посёлке “никто, отродясь и ни в жисть”.

Оказались они на высоте и насчёт “шмоток”.

Полина Григорьевна, известная активистка и коммунистка посёлка, которая прежде нередко на меня наезжала по мелочам, неожиданно дала нашей семье общую положительную оценку.

Мол, “характер советский, в порочащих связях не замечены”.

А Лидия Ивановна, мать покойной Нинки, как мне потом со смехом поведала следовательница, задрала неожиданно подол, продемонстрировав штопаные голубые штаны на резинках (такие закупил как-то в Москве Жерар Филипп - для хохмы).

Вот, мол, они, заграничные шмотки - у Юльки купила…

Ну а я глотала валокордин и возносила молитвы.

Когда нежданные гости отбыли, отправилась к клеветнику-соседу, внушая себе, что врагов надо прощать и любить. Хотя внутри всё клокотало от ярости и возмущения.

- Прощать и любить!, - твердила я про себя, переступая порог вражеского дома.

Ноги не слушались.

В комнате, кроме хозяев, сидела ещё сгорающая от любопытства Полина Григорьевна, – не каждый день следователи с милицией появляются на нашей улице!

При виде меня все присутствующие изменили окраску:

Полина Григорьевна порозовела,

Тамара Николаевна побледнела,

а Михаил Герасимович побагровел так, что я даже испугалась за его давление.

Желание влепить пощёчину сразу прошло.

Общественница Полина как раз ждала от меня нечто подобное, даже рот приоткрыла:

- Ой, сейчас будет!..

- А, Юлечка, садись к нам, - выдавила хозяйка, приподнимаясь было со стула. Но я положила ей руку на плечо, и ощущение худого старушечьего плеча под ладонью окончательно умиротворило.

Прощать и любить.

- Ну что ж вы, Михаил Герасимович, - заговорила я проникновенно, - Из-за какого-то гаража родных соседей за решётку, да? Там же дети у калитки играют!..

Ещё б донесли, что мы - агенты международного империализма и у нас передатчик на чердаке.

Но я вас всё равно люблю и прощаю.

И поцеловала в багровую щёку.

Странно - в тот момент я действительно почувствовала, что испытываю к соседу лишь самые добрые чувства и жалею его, как можно пожалеть старика, которого “бес попутал”. И который сам сейчас не рад, что натворил.

Хозяин что-то стал бормотать и оправдываться, соседка прослезилась:

- Да говорила я ему...

Идиллию неожиданно нарушила Полина Григорьевна, раздосадованная, что “кина не будет”:

- Ненавижу! – набросилась она на меня, - Эти твои “тю-тю-тю”. Надо гордость иметь!

Всё это так живо напомнило неадекватную реакцию Толика, когда он за “тю-тю-тю” едва меня не придушил.

- Прощать и любить, - твердила я вечером и Борису, который, приняв рюмку-другую, в ярости вынашивал планы мести, - Всё обойдётся.

Так и получилось.

У соседа надобность в гараже вообще скоро отпала, он не раз просил потом прощения, сваливая всё на этого самого “попутавшего беса”.

А власти, слегка, по тем временам, потрепав нам нервы, нашли в доме разве что пять лишних квадратных метров, за что и присудили “ну очень смешной” штраф.

Правда, с этим штрафом и вышла очередная мистика.

Выданную в горсовете квитанцию полагалось оплатить немедленно – кто-то из начальства уходил в отпуск и всё такое.

Мне секретарша сказала, чтоб быстрей бежала в сберкассу, а то там с двух до трёх перерыв.

На часах – без четверти два, сберкасса в полукилометре, через железнодорожные пути.

Я помчалась.

Дальше – почти по Булгакову.

У путей “выткалась из тумана” женщина и сказала, что сберкасса “в аккурат на той стороне за серым домом”.

Уже вслед я услыхала:

- Только осторожнее, здесь разъезд, много стрелок. Поезда туда-сюда...

Что мне какие-то поезда, когда было без трёх минут два!

Я видела только серый дом за путями, ничего больше.

И вдруг в ушах будто грянуло:

“Поезда туда-сюда”...

Обернулась – прямо на меня летит скорый.

Едва успела сориентироваться, на каком он пути, и отскочить.

Смерть ещё громыхала за спиной колёсами, а со стороны Москвы приближалась электричка. Я скакала через рельсы – только б не споткнуться!

Наконец, заветный серый дом, вывеска сберкассы.

Только б дверь не заперли. На моих часах – ровно два.

Святой Сергий, помоги!

Взбежала на крыльцо. Внутри – человек десять, очередь.

Все смотрят на меня, и девушка в окошке смотрит на меня. Потом на часы на стене.

Снова чудо – на часах почему-то без пяти два.Неужто Преподобный опять остановил время?

- Всё, обед, больше никого не приму, - объявляет девушка, - Давайте вашу квитанцию.

Это она мне.

Руки у меня дрожат, никак не отдышусь.

До сих пор на ведаю, позвонил ли ей кто из горсовета, то ли действительно сам Сергий по молитве отца Германа сжалился...

Но главным чудом была даже не девушка, а очередь, которая безропотно покинула помещение, позволив нам всё спокойно оформить.

И даже оставшиеся у входа ждать трёх часов не стали высказывать мне вслед, что думают по поводу “чуда с квитанцией”...

Правда. Ничего, кроме правды.

Правда. Ничего, кроме правды,

* * *

Так я держалась на плаву не только среди “житейских бурь и битв”, но и спасающих рук...

Которые всякий раз бережно подхватывали и выносили если не в тихую, то в безопасную гавань.

Случались и погодные катаклизмы, тоже укрощённые очередным “чудом” или словом.

Однажды внезапно среди дня почернело небо, взвыл ветер за окном. Деревья приняли почти горизонтальное положение, задрожали стёкла.

Чувствуя неодолимое желание забраться в шкаф или, по крайней мере, лечь на пол, я устыдилась и воззвала к подаренной мамой иконе Покрова Богоматери.

И... не поверила глазам.

Вдруг в чёрной жути за окном появилась золотая точка, которая росла, разгоралась, прорывая тьму.

А затем в лицо брызнуло солнце, слепя даже сквозь стекло.

* * *

В другой раз катаклизм случился летом, на родительскую.

Поминальные столы стояли во дворе храма, отец Герман служил панихиду.

Между тем собиралась гроза, небо потемнело, сверкали молнии.

Певчих как ветром сдуло. А отец Герман лишь осенял себя крестом после громовых раскатов, продолжая службу.

Закапал дождик.

Я держала над батюшкой зонт и не уходила. Никто не уходил.

Да с ним и не страшно было, - (и как один умрём!)...

Даже восторг какой-то.

Отец Герман произнёс последнее “аминь”, благословил приношения.

Народ едва успел разобрать их по сумкам, как вокруг загудело, заходило ходуном и обрушился страшный ураган и ливень.

Переждали в храме.

Потом, уже в электричке, я обратила внимание на поваленные вдоль железной дороги деревья.

Это была та самая знаменитая московская буря, наделавшая немало бед.

Войдя в свою калитку, увидала вырванный с корнем тополь, лежащий прямо на электропроводах, макушкой на крыше.

Ну что с этим делать, хоть дачу продавай.

Хорошо хоть, что отключили свет.

Но проходившие мимо знакомые ребята за каких-то полчаса распилили поверженное дерево, и всё обошлось.

Потом я на его останках выращивала вешенку.

Удивительно, что тополь упал, ничего не сокрушив, не разбив, не поломав ни кустика.

* * *

А ещё возвращалась я как-то с вечерни домой.

Было тепло и тихо, однако вдали, в разных местах, вспыхивали и гасли грозные отблески зарниц. Ничего хорошего, как я знала по опыту, не сулящие.

- Матерь Божия, миленькая, дай до дому добраться...

Добралась.

По-прежнему тихо, ничего такого. У забора на лавочке, как обычно, судачат соседки.

- Бабы, по домом! - крикнула я, не останавливаясь, - Сейчас будет конец света.

Услыхала вслед сдержанные смешки и ворчание – реакция на не слишком удачную шутку.

Но лишь успела отпереть дверь, как чудовищный, с голубиное яйцо град забарабанил по крыше, окнам.

Тогда в посёлке много чего потрепало и побило.

Насмешницы с лавочки отделались синяками и шишками.

Ну и, само собой, утром набросились на меня – накаркала, колдунья.

* * *

В колдовскую силу у нас верили. Боялись сглаза, примет, вещих снов. Периодически на этой почве вспыхивали ссоры и скандалы.

Был в посёлке и “посвящённый” экстрасенс, который хвастал своими магическими дарами – наш сосед Игорь Щепкин-Маркс, из старинной театрально-цирковой династии.

Разводил коз. Про него потом ещё не раз "МК" писало.

Он умел “подзаряжать” энергией, снимал судороги в ногах (у моего Бориса, например). Предсказания его часто сбывались.

Это – отдельная история. Расскажу пока, что от него самого услышала.

Игорю было лет семнадцать, когда он увлёкся спиритизмом.

На очередном сеансе компания вызывала дух покойного отца какой-то женщины.

Сидели вокруг стола, сцепив руки, главным лицом в этом ритуале была девочка-медиум.

Через некоторое время в углу комнаты действительно стало обозначаться нечто, напоминающее человеческую фигуру.

- Отец! Это он! – закричала женщина и в панике выдернула руку.

В тот момент, как мне пояснил Игорь, цепь прервалась. И вся чудовищная энергия, требуемая для общения с потусторонними силами, должна была обрушиться на девочку-медиума и, скорее всего, её убить.

Игорю удалось перехватить руку ребёнка и невероятным усилием удержать цепь, но он почувствовал сильную боль в груди.

К ночи началось кровотечение.

Разрыв лёгкого, больница и всё такое с последующей инвалидностью.

Но греховного своего занятия он не оставил. Раздобыл книжку “Чёрная магия” и приворожил свою вторую жену, которая прежде его знать не хотела.

Игорь показал мне “фантом” – фото жены с прядью её волос.

И начал было рассказывать технологию, но я в страхе зажала уши и сказала, что ему надо немедленно идти в церковь и каяться, чтоб избежать геенны.

Поскольку сосед против воцерковления не возражал, я поведала его историю отцу Герману. Который сказал, чтоб Игорь к нему пришёл.

Но лишь предав огню все свои колдовские атрибуты. То есть спалив.

- И фото с её волосами? – спросила я в ужасе, - Так ведь Маша помрёт.

- Не помрёт. Сожгите всю эту гадость, и приводи его.

- Мне с ним жечь ?!

- Твой же сосед. Дам молитвы, будешь читать, если что...

Этого “если что” я и боялась, когда уничтожали на игоревой кухне на листе железа его колдовские причиндалы.

Всё, кроме “Чёрной магии” (Игорь сказал, что её украли).

Может, соврал, но уж тут я не при чём.

“Если что” действительно не произошло.

Разве что вдруг повалил желтоватый дым и запахло серой.

Молитвы помогли. Маша осталась жива, а дым быстро рассеялся.

Да и что такое сера по сравнению с бесценной игоревой душой, у которой появился шанс на спасение?

Вскоре я отвела соседа к отцу Герману, который его исповедовал, а потом и допустил к причастию.

С тех пор Игорь не то чтоб стал уж очень благочестивым, но всегда соблюдает великий пост. А на страстную соборуется и причащается.

Юлия со святейшим Патриархом Всея Руси Пименом на приёме в Лавре.

(первая половина восьмидесятых)

Ещё одна замечательная история – про Артура с царской фамилией Скавронский (из рода Скавронских была императрица Екатерина).

Его отец, Генрих Антонович, был основателем нашего посёлка, уважаемым человеком.

А вот сын спился.

Потерял работу, семью, отбыл срок за кражу и проживал на даче покойного отца.

Промышляя то несложными работами на участках (трудился он с ленцой, да и здоровье подкачало), а больше – грибами.

Это он любил, знал все заповедные места. Притаскивал, бывало, полную корзинку, признавая расплату лишь спиртным.

А дашь деньгами, – всё равно в винный отдел отнесёт.

С Артуром мы подружились. Я его подкармливала – был он жутко худой.

И, само собой, затевала разговор о вечном.

Как-то Артур поведал вот какую историю:

Однажды до того он допился, что услыхал, как за стеной (он тогда половину дома уже продал за долги) какие-то тёмные личности договариваются его сжечь.

Артур стал их просить не разводить дома костёр – я, мол, лучше сам повешусь.

Иди, - согласились - вешайся.

Артур отправился в сарай, нашёл верёвку.

Мыла не нашёл, плюнул, натёр верёвку слюной.

Привязал к чему-то там наверху и повис.

- И тут я увидел Бога.

- Кого-кого?

- Бога. Ну как на иконах, с длинными волосами, красивый такой, в сиянии.

Я было к нему... А он руки вскинул, а потом ка-ак опустит...

Ну, я и загремел – верёвка оборвалась.

Лежу, отдышался – канат будто перепилен. А ведь толстенный, машину из грязи вытягивали...

А эти гады опять – вешайся по новой, а то спалим.

Но Бог-то меня к себе не берёт...

Я уж понял – никак нельзя помирать. Собрал ноги в руки да как рвану к станции. Впрыгнул в электричку, трясусь, чую – они в соседнем вагоне.

Ну, я тогда подсел к одному майору, до Москвы добрался кое-как и прямиком в ментовку. Спрячьте, говорю, от душегубов.

Менты попались хорошие, не били. А утром выпустили. Даже закурить дали.

Как ты думаешь, почему он верёвку перепилил?

- Кто?

- Да Бог! Какой ему резон, чтоб я тут небо коптил?

Я предположила, что Господь его любит и дал время спасти душу. Потому что “в чём застану, в том и судить буду”.

А “пьяницы Царство Божие не наследуют”.

Артур ответил, что вообще-то он к Богу со всем уважением. Но верит больше в Богородицу.

Когда собирает грибы, всегда просит, чтоб послала побольше белых или опят.

Что мать его втайне покрестила и учила молитвам.

А свой крестик пришила к лифчику и молилась на ночь под одеялом. Потому что отец был не только атеистом, но и партийным.

И мол, конечно, надо бы сходить в церковь.

Вот пишу и вспоминаю, сколько их говорило эти слова незадолго до смерти.

“Надо бы сходить в церковь”...

Местные супруги-алкаши со странной фамилией Вичкаповы всё собирались собирались...

Потом Катя умерла, но мужа Николая, пережившего её на пару лет, я несколько раз видела на службе.

Была ещё пожилая женщина, которая остервенело рвала сорняки в канаве и пожаловалась мне, что “сердце барахлит, а всё никак до храма не доберётся”...

Назавтра её увезли с обширным инфарктом.

Навеки.

Был совсем молодой парень, уже в перестройку, богач и красавец.

Продал на снос купленную дачу, ещё вполне приличную, и одним из первых в посёлке стал на её месте строить кирпичную фазенду.

Кстати и прежний хозяин снесённой дачи плохо кончил – выращивал на продажу алые гладиолусы “Оскар”, не зная продыху...

Всё ради сына Володьки, который однажды нырнул по пьянке в пруд и не вынырнул.

А отец с горя зачах.

Голубоглазого хозяина фазенды тоже звали Володей.

И он на моей памяти принимался то за цветы, то за перепродажу автомобилей...Потом купил два катера, продал...

Затем в упоении строил свои хоромы, часто жалуясь, что в Москве всё надоело. Что мечтает жить за городом и размышлять о вечном, гуляя в лесу с собакой.

В последний раз “о вечном” мы с Володей перекинулись парой слов возле кирпичного забора.

Вилла уже была отстроена, рабочие возводили ограду, а хозяин отдавал им распоряжения и пытался с кем-то связаться по мобильнику.

Мобильник я лицезрела впервые и остановилась узнать, с чем его едят и сколько эта игрушка стоит.

А Володя спросил меня, когда ближайший церковный праздник, и посетовал, что никак не выберется в храм - всё дела.

Но сейчас стройка практически закончена и уж теперь-то...

Его искали несколько дней.

Останки обнаружили внутри дотла сгоревшей дорогой иномарки.

Несчастный случай или разборки – до сих пор покрыто мраком.

А на фазенде с бассейном и кинозалом поселился володин друг. С его красавицей-женой из ансамбля “Берёзка”, его дочкой Алиной, его тёщей и его собакой Назаром.

Мы с Володей ещё когда-то спорили, стоило ли псу купировать уши.

Жили-поживали, но как-то Алексей уехал в Египет (он увлекался подводной охотой), где его какая-то местная ядовитая тварь тяпнула в ногу.

Срочно вернулся, началось заражение крови.

Сначала лишился ноги, затем жизни.

Такие дела.

Но с Артуром, как и с Сашкой, вышло иначе.

Хоть в храм обладатель царской фамилии после моих увещеваний не побежал.

Да и я, помятуя, что насильно в рай не тянут, больше разговор на эту тему не поднимала.

Правда. Ничего, кроме правды.

Фото Виктории Банновой

* * *

(вторая половина восьмидесятых)

Потом Артур заболел, о чём поведала его сожительница – мол, лежит, чахнет, уже не встаёт.

Мы с Борисом пошли его проведать и сразу поняли – дело плохо.

Кожа да кости, глаза ввалились, лицо жёлтое. По всей вероятности, цирроз.

Артур нам обрадовался, объявив, что предвидел этот визит, потому что “видел сон”.

И тут же начал его рассказывать.

Будто он на корабле в бушующем море – то ли война, то ли буря...

Корабль вот-вот потонет, пассажиры в панике.

И вдруг Артуру кто-то шепчет, что единственный шанс спастись – найти Богородицу, которая где-то на корабле.

- Но как я её узнаю?

- Узнаешь. У неё под платьем власяница.

Ну и ну! Мы стали слушать с удвоенным вниманием.

Артур из сна потолкался в толпе мечущихся по палубе пассажиров и вдруг, коснувшись одной из женщин, ощутил у неё под плащом нечто, подобное панцирю.

Власяница!

Женщина подала знак следовать за ней. Пришли в каюту.

Женщина, по-прежнему до бровей кутаясь в плащ, сказала, что не хочет, чтоб Артур погиб.

И протянула на ладони коробочку.

- Вот, возьми.

Там оказался нательный крест.

- Надень. А потом...

Женщина шагнула к двери.

- Что потом?

- Потом придёт Юлия. Делай, как она скажет.

Я остолбенела. Ничего себе!

- Артурчик, - голос у меня дрожал, - раз уж на то пошло...Если я принесу тебе крестик – наденешь?

- Чего ж не надеть.

- Вот ты болеешь. Надо бы исповедываться, причаститься. Батюшку позвать.

- Зови, чего ж не позвать…

Я помчалась к отцу Герману.

Я всегда опасалась состояния “прелести” и всего такого, когда бывают разные “светлые видения”.

Но ведь этот сон не мой был, а Артуров!

И слова Артуровы – не мои глюки. Борис свидетель.

Отец Герман неожиданно отнёсся к моему очередному “чуду” деловито-буднично:

- Раз Пресвятая Дева велела, наше дело исполнить.

Надень на него крест и приготовь к исповеди. А меня в среду утром на станции встретишь.

“Артур” – это что за кличка?

- Может, из “Овода”? А ещё Артур Рубинштейн был, композитор…

- А “Рубинштейн”-то этот твой крещёный?

- Говорит, да. Скавронский он. Отец – поляк, мать – русская.

- Ладно, будет Артемием.

Посёлок наш пребывал в шоке, когда сам знаменитый отец Герман, умеющий изгонять бесов, к которому, бывало, не пробьёшься сквозь плотное кольцо прихожан, жаждущих хотя бы благословения, вдруг появился собственной персоной.

И не на машине родственников болящего, а на электричке.

Не к благочестивой немощной прихожанке, а к какому-то опустившемуся пропойце.

Воистину в этом было нечто библейское, когда высокий красивый отец Герман в развевающейся на ветру чёрной рясе размашистым шагом мерил расхлябанную нашу дорогу.

А вослед ему глядели, оцепенев, и спешащие на поезд пассажиры, и очередь за молоком, и бабы из калиток и окон.

Хоть Анюта, артурова сожительница, и прибрала немного в их халупе, но кабацкая обстановка батюшку всё же шокировала.

К тому же исповедник не внял моим наставлениям и выпил утром чаю (“что, и чаю нельзя?”).

Поэтому исповеди с причастием не получилось.

Отец Герман велел, чтоб к следующему разу приготовили иконы и свечи. Чтоб накануне после полуночи – никакой еды.

А главное, чтоб вспомнил и написал Артур подробно все свои грехи аж с самого детства.

- А сейчас все будем молиться.

Мы (я, Анюта и Лиля) встали рядом, Артур полулежал на подушке.

Насколько я поняла, батюшка то ли изгонял бесов, то ли освящал дом. А может, то и другое.

Я очень волновалась и пребывала в какой-то прострации.

- Уходи с чердака, уходи из печи, уходи из подпола!.. - что-то вроде этого властно повторял отец Герман, крестя углы и размахивая кадилом.

Наверное, и из меня он кого-то изгнал, потому что я вдруг будто провалилась в муторную безвоздушную дурноту.

Но тут же вынырнула, глотнула пахнущий ладаном воздух, и сразу стало хорошо и легко.

Состояние птичьей невесомости, парения, которое я прежде испытывала лишь в детстве.

И второй раз приехал отец Герман к Артуру.

Накануне больной попросил меня сесть рядом и, под его диктовку, помочь записать все грехи, как велел батюшка.

Так и я шла когда-то на свою первую исповедь с до краёв заполненной тетрадкой.

Был уже поздний вечер, рука устала, но удивительно – все артуровы супер-грехи сразу изглаживались из моей памяти.

Я лишь внутренне содрогалась и тут же напрочь их забывала.

Вот недавно разговорилась с одним жителем нашего посёлка, хорошо знавшим артурова отца.

Геннадий Фёдорович поведал, что Генрих Антонович был в ссылке с самим Лениным, бежал оттуда. Где-то в лесу зарыл свои наручники и уговаривал Геннадия Фёдоровича вместе съездить в те места и откопать кандалы.

Так и не собрались.

И ещё рассказал, что артурова мать, скромная молчунья, очень переживала пьяные дебоши сына. И, когда тот попал в тюрьму, как-то сразу сдала и вскоре угасла.

А Артур написал записку кровью:

“Мамочка, прости, я больше никогда не буду”, имея в виду дурной образ жизни.

И положил записку в гроб.

Но клятвы не сдержал.

Правда. Ничего, кроме правды.

Фото Виктории Банновой

* * *

Слушая спустя несколько лет рассказ Геннадия Фёдоровича, я только тогда вспомнила, что со слов Артура записала этот его грех в тетрадку (нарушение клятвы, данной на могиле матери).

Ужаснулась и тут же забыла.

А наутро в ту зиму отец Герман долго читал мелко исписанные страницы, потом так же мелко порвал их и причастил больного.

Помню его слова:

- Ну вот, Артемий, - твоя первая встреча с Христом. В жизнь вечную, аминь...

И как улыбнулся Артур, показав редкие прокуренные зубы, и как у меня от этой улыбки защипало в горле...

А потом мы все пили чай с “долгоиграющими” леденцами (был рождественский пост).

И батюшка рассказывал, как случилось, что пограничник Саша стал отцом Германом.

Через пару недель в храме, уже под конец праздничной рождественской службы, отец Герман сам помахал мне издали:

- Юлия, подойди. Надо бы Артемия соборовать. Я к нему приеду девятнадцатого.

- Хорошо, батюшка.

Но затем сообразила, что ведь девятнадцатого января – Крещение. То есть он будет наверняка целый день занят в храме.

- Да, верно, запамятовал. Ну, тогда после решим.

Но я знала по опыту: отец Герман ничего просто так не скажет.

Неужели Артур помрёт на Крещенье?

Вечером 19-го были с Борисом на службе. Вернулись усталые, с бидонами освящённой воды.

А у меня Артур из головы не выходит.

- Надо, говорю, к нему зайти, воды отнести.

Борис против:

- Поздно, утром навестим.

- Тогда пойду одна.

На улице тьма кромешная, Артур живёт у леса.

Ворча, Борис поплёлся следом.

В доме свет не горит. Постучали.

Ещё раз, ещё.

Наконец, сонным голосом отозвалась Анюта: “Мы, мол, спим”.

Я успокоилась, а Борис меня всю обратную дорогу пилил.

Назавтра проснулись поздно, позавтракали и собрались гулять с собакой.

Я сказала, что надо захватить с собой крещенскую воду для Артура и идти не в лес, как обычно, а сразу к нему.

Все попытки Бориса меня урезонить опять ни к чему не привели.

Я знала, что надо немедленно идти туда и только туда.Беспокойство было ещё сильней, чем вчера.

- Отдадим воду и уйдём, – твердила я.

В конце концов, Борис опять сдался.

На этот раз сама Анюта кинулась нам навстречу, в слезах поведав, что с Артуром что-то неладное. Закатил глаза, часто дышит и на вопросы не отвечает.

Я сразу поняла - ничего уже сделать нельзя.

Борис закричал, что надо вызвать скорую.

Какая там скорая!

Прежде мы не раз пытались устроить Артура в больницу - пока главврач доверительно не пояснила мне:

- Поймите, коек на всех не хватает...Так разве я имею право отказать в койкоместе прорабу или отцу семейства, чтобы неизвестно зачем продлевать существование вашему циррознику?

Возразить ей было нечего.

Я велела Борису бежать домой за молитвенником (обязательно чёрным, где есть канон при разлучении души от тела), а также захватить из холодильника пузырёк соборного масла.

- Он умирает.

Анюта запричитала, завыла.

Приказала ей замолчать и вместе просить Казанскую Богоматерь (картонная иконка висела на стене ещё с посещения отца Германа), чтоб смерть подождала.

Подошла к Артуру, стала поить с ложечки крещенской водой.

Он часто дышал, поворачивая голову то вправо, то влево, но воду глотал с жадностью.

Бориса не было очень долго, минут сорок...Что-то не сразу нашёл, да и пришлось на нервной почве посетить туалет.

И всё это время смерть медлила.

Я ощущала её ледяное дыхание совсем рядом...Хоть теоретически и было, наверное, вполне допустимо, чтоб такое бессознательное состояние длилось у больного несколько часов или даже дней.

При мне ещё никто никогда не умирал.

В конце концов, появился Борис. Артур был всё в том же положении.

Я зажгла свечи, надела анютину тёмную косынку.

Начертила Артуру прямо пробкой от пузырька масляные кресты - на лбу, щеках, глазах...

У губ, на шее, груди, ладонях, ступнях, вспомнив, как это делали кисточкой на соборовании священники.

Тогда мы собрались перед чистым четвергом на квартире у кого-то из духовных чад, и отец Владимир сказал, что помазаться надо каждому семь раз.

“Во имя Отца и сына и Святого Духа”...

Артур реагировал на прикосновение прохладной пробки, никаких перемен.

Но я велела Борису с Анютой стать рядом и читать канон при разлучении души от тела.

Анюта опять запричитала, Борис возмутился:

- Что ты живого человека хоронишь?

А я уже читала.

Одно могу засвидетельствовать – всё происходило не то чтоб вне моей воли, но по какому-то высшему распорядку, которому я просто в благоговейном ужасе подчинялась.

Шесть страниц канона, минут десять неторопливого чтения.

Я видела краем глаза, как постепенно разглаживается лицо Артура, тише и ровнее становится дыхание.

С последним “Аминь” он глубоко вздохнул и закрыл глаза.

- Уснул, - прошептал Борис.

- Умер, - я отложила молитвенник. Анюта снова завыла.

- Опять ты за своё, - Борис прикоснулся к щеке Артура, - Тёплая. Так не умирают.

Я тоже думала, что “так не умирают” - без корчей, хрипов и стонов.

Если б мне рассказали, что такое возможно – просто навеки заснуть под молитву и будто по заказу, секунда в секунду, я б тоже не поверила.

Но сейчас я знала - бывает.

Однако не знала, что так же спокойно, безболезненно, под ту же мою молитву из того же чёрного молитвенника, уйдёт из жизни Борис.

От той же болезни.