Библиотека

- Информация о материале

- Администратор

- Категория: Верни Тайну!

- Просмотров: 217

* * *

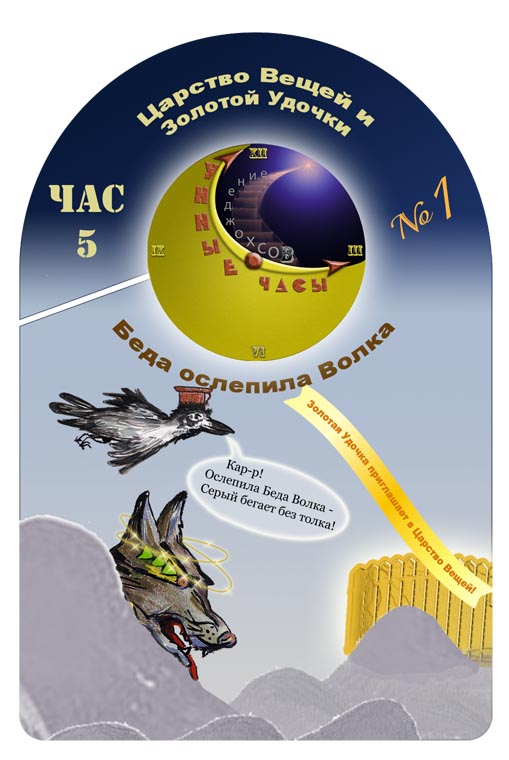

Ослепила Беда Волка -

Серый бегает без толку!

Ослеплённый сверкающим забором Волк, видно, потерял ориентацию.

"Золотая Удочка приглашает людей в своё царство Вещей"!

Нам явно было не туда, но сгорающая от любопытства Варвара уже нырнула в ворота.

- Информация о материале

- Юлия Иванова

- Категория: Дверь в потолке. Часть I

- Просмотров: 554

(конец семидесятых)

Похоже, новое название сценария - “Завтра, после моей смерти” стало символичным для перспективы реализации большинства моих творений.

Ну что ж, хотя бы приносило деньги...

И вместо “паучка” я купила себе старинный письменный столик с инкрустациями, который тут же потребовал новую спальню.

В мебельном такую приглядела– “Людовик 14-й”, не больше, не меньше. Но продаже он почему-то не подлежал – только для дипкорпуса и нашей элиты по спецразрешению.

Огромная белая кровать с обивкой вишнёвого шёлка в мелкозолотую розочку, вместительный шкаф и трюмо под старину, с золотистой отделкой и золотыми ключиками, пара тумбочек и пуфик с резными ножками.

Я возжелала этого “Людовика” и пилила Бориса, пока он не отправился к самому Трегубову, начальнику Главного управления торговли Мосгорисполкома, о котором когда-то что-то писал.

Трегубов санкцию дал. И вот заветный оплаченный чек у меня в кармане.

Доставка магазинная, но сборка...

Я так устроена, что помню все цены со времён полбуханки хлеба, которую мы с бабушкой купили на послевоенном химкинском рынке за сорок пять рублей.

“Людовик” стоил две тысячи сорок, запакованный в ящиках. А за сборку его магазинные ребята потребовали десять процентов. То есть две месячных редакторских зарплаты.

Мы, само собой, отказались.

Привезли ящики домой, распаковали. Всё бы ничего, но в деталях какие-то странные углубления, нужна специальная отвёртка. Позвонили соседу Володе, капитану дальнего плавания.

- Пару пузырей нам с Борисом поставишь?

- О чём речь!..

За несколько часов спальня была собрана и обмыта.

На сэкономленные деньги я купила старинную картину “Цыганка с бубном” и повесила над трюмо. А на кровать “Людовик” водрузила покрывало в мелкую розочку под номером 565 484.

Так я отметила похороны своего очередного несостоявшегося фильма.

Периодические безумства хоть в какой-то мере помогали отвлечься от этого кошмара. Осознания своей полной беспомощности в руках имеющих власть людей, начиная с режиссёров и кончая начальством всех уровней.

Написала я у нас в “Экране” документальную короткометражку о знаменитой когда-то гимнастке Урбанович. Сценарий приняли, включили в план, назначили никому не известного режиссёра. (Не хочу называть фамилии, потому что теперь-то он достаточно известный).

Я понимаю мальчика, он воспользовался моим сценарием как трамплином, чтобы попасть в план. У него были совсем другие намерения, и снял он свой, действительно очень талантливый фильм про совсем другого тренера по гимнастике.

По договору я имела право на сто процентов (сценарий не реализован по не зависящим от автора причинам), и упёрлась: - деньги на бочку.

Я научилась жёсткости.

Впоследствии мне это припомнили, когда отсрочили приём в Союз Кинематографистов – мол, получила деньги не за свой сценарий.

Но мне было плевать, больше я в Союз заявлений не подавала.

Вступила в Комитет Литераторов, чтобы шёл стаж, и успокоилась.

Деньги и связи всё уверенней “правили бал” в “нашей юной прекрасной стране”, надо было только изловчиться делать их, где возможно.

Так что “перестроилась” я задолго до Горбачёва и постепенно поняла, что гораздо “надёжней, выгодней, удобней” торговли пером иные способы заработка.

Трегубов ещё однажды всплывёт в нашей жизни, когда Борис придёт его просить о “Волге”.

В приёмной будет сидеть расстроенный Ролан Быков, присмотревший себе мебельный гарнитур за энную сумму, который, как ему сказали в магазине, “уже выписан”.

По слухам, мебель на днях должна была подорожать вдвое, и Быков высказал трегубовскому помощнику подозрение, что продавцы нарочно придерживают гарнитур, чтобы продать подороже.

Борис изобразил, как помощник всплеснул руками, округлил глаза и воскликнул:

- Что вы, разве может такое быть? Это же обман народа!

У него был потёртый ремень и стоптанные туфли – тоже, как и коллекционер Вишневский, оказался одним из богатейших людей в Москве.

Не ведаю, чем кончилась эпопея с гарнитуром, но Борису Трегубов сказал:

- Потом, поезди пока на Жигулях.

И подписал соответствующую бумагу, чему мы всё равно были рады.

А через некоторое время Борис, зайдя к приятелю, у которого была “кремлёвка”, попросил разрешения позвонить в Главное управление торговли, чтоб напомнить насчёт “Волги”.

Тот разрешил.

- Кому звонить-то?

– Трегубову.

– Клади трубку, Боря. Дядя пошёл на посадку.

Так и случилось.

“Волгу” мы купим перед самой “перестройкой” – честно, дали от АПН.

Вот я и буду метаться между “Людовиком”, приёмной антиквариата на Октябрьской, Останкинскими коридорами, пишущей машинкой и дачным “концлагерем”, в котором всё ужесточался каторжный режим, прибавлялось работы.

С ранней весны приходилось пахать и сажать, развозить “торф, песок, навоз” под разрастающиеся деревья и кустарники, добавлять смесь в проваливающиеся грядки. Полоть, перестраивать, пристраивать.

К тому же я ещё и кур завела для полного счастья, соблазнившись дешёвым зерном и комбикормом – всё это часто привозили в посёлок.

- Информация о материале

- Юлия Иванова

- Категория: Стихи

- Просмотров: 616

* * *

В день Святого Валентина

Воскреси мово грузина...

Чтоб любил меня по-русски, -

Пусть стонала под нагрузкой

И ни-ни сходить налево...

Нищая, но...

КОРОЛЕВА!

Дом - как крепость.

Дети - святы...

Ломоносовы, солдаты,

До последней капли жизни

Верные своей Отчизне.

Пусть бы тряс жену, как грушу,

Но сберёг бы мою

ДУШУ...

Огради от ложных врат,

Будто в рай...

Враньё -

Там - ад!

Всё их злато - на крови...

Дай, Господь,

Его

ЛЮБВИ!

- Информация о материале

- Юлия Иванова

- Категория: Дверь в потолке. Часть II

- Просмотров: 559

В БЕСЕДКЕ С: Игорем, Л.А.Хачатуровым и Игорем (ф.С.К-М)

И остави нам долги наши, как и мы

оставляем должникам нашим…

Игорь: “ИУЕ – просто долговые расписки администрации Изании”.

Юлия:

- В противостоянии Вампирии мы должны прежде всего представить Изанию как проект духовно-социального возрождения народа.

А не коммерческий.

Изания – Союз Взаимопомощи.

Здесь первая часть фразы заключает в себе духовное содержание (Исполни Закон Неба).

А вторая – социалку. Союз Тружеников Земли.

Повторяю: Изания – не коммерческая организация.

Отсюда надо исходить при всех взаимоотношениях с властями.

Рассмотрим несколько примеров, исходя из предложения Игоря насчёт долговых обязательств.

Допустим, я - автолюбитель по фамилии Иванов, нуждаюсь в протезировании зубов.

Я беру себе в Изании медицинскую долговую (кредитную) карту на нужную сумму в иуе с обязательством погасить долг в течение энного срока и иду к нашему протезисту.

Я могу работать в Изании шофёром в счёт погашения долга, одновременно сдавать продукцию с дачного участка и т.д. Всё это фиксируется в карте, которая при погашении суммы за протезирование сдаётся в администрацию Изании.

Таким образом, если взять за основу долговые обязательства, как предлагает Игорь, то получается следующая картина:

Изания вводит долговые (кредитные) карты различных цветов по разделам.

Мы не наживаемся, мы выживаем.

Наезжать на Изанию – это нарушать право человека на жизнь.

Которое ему не может обеспечить нынешнее государство, но пытается сделать Изания на основе взаимопомощи.

Продолжим.

Зубной техник Петров, протезируя зубы шофёру Иванову и другим изанам, тоже выполняет долговое обязательство, только жилищное, снимая у изанина Сидорова помещение под свой зубоврачебный кабинет.

А Сидоров расплачивается сдачей квартиры за долговое обязательство по ремонту своей дачи изанской бригадой.

Бригада же строит и ремонтирует дома, отрабатывая, допустим, комплексные карты жизнеобеспечения: питание, детсады, репетиторство, медобслуживание, уход за лежачими родственниками, отдых и т.д.

Мне предложение Игоря представляется интересным и достойным обсуждения.

Здесь есть ещё один аспект:

Изания – это “Исполни Закон Неба”.

То есть мы таким образом как бы исполняем духовную сторону завета со Всевышним:

“Остави нам долги наши, как и мы оставляем должникам нашим”...

Взаимное оставление долгов, на чём будет основана Изания, даст нам возможность привлечь на свою сторону духовно-социальную общественность и стать под её защиту.

Властям придётся изрядно попотеть, чтобы найти юридическое и нравственное обоснование для обложения налогами такой системы элементарного выживания.

2002-05-15

* * *

Ой ли? Обратимся к первоисточникам

Л.А.Хачатуров:

- Прям не знаю, что ответить.

Финансы и мирское богатство всегда были ниже Власти.

А Власть была от Бога.

Юлия:

- Ой ли?

У апостола Павла действительно есть фраза, что “всякая власть от Бога”. Но ниже в “Послании к римлянам” следует уточнение:

“Ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро.

Если же делаешь зло, бойся; ибо он не напрасно носит меч: он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое.

И потому надо повиноваться не только из страха наказания, но и по совести”.

Приравнять к такому “справедливому” начальству времён первых христиан звероподобных кесарей последующих столетий было бы кощунством.

А требование подчиняться им – грехом против этой самой совести.

За редким исключением, лишь подтверждающим правило.

Подчиняться же человек должен непосредственно Творцу через вписанный им в сердце Закон Неба (совесть).

Эта аксиома, кстати, и положена в основу Изании – (Исполни Закон Неба).

Это – внутренняя подлинная Свобода духа в противовес внешней: “что хочу,то и ворочу”.

А обрести эту Божественную свободу можно лишь в добровольном сыновнем послушании непосредственно Отцу.

В подтверждение я уже приводила неоднократно цитату из самого что ни на есть первоисточника – из Библии.

Где Господь предостерегает через Самуила еврейский народ, пожелавший подчиняться не Богу, а царю.

Что, мол, царь ваш вскоре сделает вас рабами и заставит на себя ишачить.

А когда взвоете от такого царя, Бог вас уже не услышит.

Вы полагаете, что “финансы и мирское богатство всегда были ниже власти”.

Увы, они родились вместе с властью и с тех пор идут, как правило, бок о бок.

Цель Изании этому порядку противостоять.

Отдавая “кесарю – кесарево”, но по возможности изменяя мир к лучшему.

И помня ещё одну Евангельскую установку, которую я сделала эпиграфом “Дремучих дверей”:

“Вы куплены дорогой ценой; не делайтесь рабами человеков”.

* * *

Молчание постсоветских ягнят

Л.А.Хачатуров:

- Резюме: “На всякую овцу найдётся стая голодных волков”.

Юлия: -

СНГовцы, СНГ-бараны!

В ваших СНГоловах СНГнулись краны.

До костей ободраны, в СНГульку пьяны,

И жуют из вас шашлык СНГ-паханы.

Этот стишок я сочинила именно про таких “молчащих овец”.

У нас несколько выходов:

1. Кровавая революция, где волки и овцы меняются местами.

На какое-то время восстанавливается справедливость, а затем всё возвращается на круги своя.

Потому что в бывших овцах просыпаются те же волки.

Иными словами, человека “по образу и подобию” побеждает “зверь первородного греха”.

Это мы уже проходили. Опять же сказано: “Не убий”.

2. Самим стать волками или им прислуживать, питаясь костями своих ближних “с барского стола”.

Тоже запрещено свыше и совесть не позволяет.

Всевозможные “демократические и социальные преобразования” легальным путём отметаю сразу как охмурёж и типичный разговор волка с ягнёнком, вздумавшим “качать права”:

“Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать”.

3. Покорно ждать, когда тебя сожрут.

Некоторые даже полагают, что в этом и состоит суть христианства.

Типичная сатанинская ложь, подмена понятий.

Не хочется повторяться - об этом, по сути, все мои книги.

Приведу лишь две библейских цитаты:

“Вот пост, который Я избрал: разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетённых отпусти на свободу”.

В Евангелии также сказано: “Не противься злому”, а не “злу”.

То есть злому человеку, своему личному врагу, исправляй его добром.

Прощать надо своих врагов, но не врагов слабых и беззащитных ближних, которых терзают современные Чикатиллы.

Потворствовать вампирам – не что иное, как умножать зло.

Тот самый случай, когда “молчанием предаётся Бог”.

4. Есть ещё путь святых. Молитвенного и аскетического подвига “за грехи мира”.

Но тут мы с Вами, как я понимаю, не потянем.

Значит, остаётся Изания – противостояние тех, кто не хочет быть ни волком, ни молчаливой овцой.

Ни жрать других, ни самому служить пищей.

Путь в гору и против течения всегда труден, но у нас нет иного выхода.

Разумеется, лезть на рожон глупо. Но уповать, что законы бойни станут гуманными – ещё глупее.

Поэтому давайте следовать опять же евангельскому наставлению:

“Вот, Я посылаю вас, как овец среди волков: итак будьте мудры как змии, и просты, как голуби”.

Л.Хачатуров:

- Сейчас ситуация такова, что финансы есть, а Власти нет.

Есть псевдовласть от финансов и богатства. Но она защищает не народ, а финансы и богатство.

Юлия:

- Но это и есть власть!

Та самая “власть тьмы”, когда “сатана правит бал и люди гибнут за металл”.

И о которой сказано:

“У нас в России две напасти: внизу – власть тьмы, а наверху – тьма власти”.

О какой такой Власти с большой буквы Вы грезите?

Капитал же, стремясь к “дурной бесконечности” возрастания, всегда стремится войти во власть и завладеть ею...

На этом, собственно, и строится глобализм нового мирового порядка.

Идеал которого – человек, служащий нулям своего банковского счёта.

Л.Хачатуров:

- Возникнет Власть – и он (капитал) съёжится до своих нормальных размеров.

Юлия:

- Неужто Вы не слыхали о поголовной коррумпированности чиновничества?

Даже “отцу народов”, смертельному врагу капитала, приходилось время от времени производить чистки среди “касты проклятой”, как он называл перерождающуюся номенклатуру.

Основой Изании должно стать не наличие или отсутствие капитала, а новое к нему отношение.

Не как к пути во власть над другими или к безудержному потреблению, а как к аккумулятору средств для духовно-творческой реализации себя и других.

Для осуществления Призвания в самом высоком смысле этого слова.

Не за счёт других, а в связке с другими.

* * *

Восхождение в связке.

Л.Хачатуров:

- Нам всем предстоит преобразиться.

Изания сможет послужить своеобразным реабилитационным центром, где население будет превращаться в народ.

Юлия:

- Спасибо, лучше не скажешь.

Только ежели мы для этого будем ждать милостей от земной власти, оно, население, превратится не в народ, а в кладбище.

Ни в коем разе не призываю “Русь к топору”.

Но окончание этого знаменитого письма Герцена из позапрошлого века весьма поучительно:

“Прощайте и помните, что в который раз губит нас вера в добрые намерения царей”.

2002-05-07

* * *

Про Третьяковых и Пироговых

Игорь (К-М):

- Частная собственность – законный механизм власти над людьми и их эксплуатации.

Если она настоящая, а не игрушечная, про которую Вы пишете.

Нужно такое в Изании?

Юлия:

- Повторяю – частная собственность действительно, как правило, является “законным механизмом власти над людьми и их эксплуатации”.

Но это отнюдь не означает, что какой-либо Третьяков, Пирогов или Боткин из Изании не могут по этой причине приобрести в собственность картинную галерею или больницу.

Не вижу в современном мире иного способа реального его преобразования в лучшую сторону.

Практически всё можно использовать и во благо, и во вред...И атом, и генетику, и интернет.

И даже церковь.

Кстати, многие святые были очень богатыми людьми (святитель Николай, Василий Великий). И богатство давало им возможность делать добрые дела.

Изания - союз тех, кто (на второй ступени) будет использовать частную собственность и прибыль (внутри Изании) для развития духовно-творческого потенциала своего и других.

Для возрождения страны, для противостояния новому мировому порядку.

Ведь к нам люди будут идти по убеждению.

То есть изначальные противники эксплуатации.

Или Вы собираетесь противостоять глобализму с сохой?

Группы изан будут иметь в собственности больницы, киностудии, издательства, сельхозугодья, возможно, и предприятия...

Что в этом плохого, если все они будут работать друг на друга по нашим законам?

Новая форма частной коллективной собственности безо всякой эксплуатации.

Не забывайте, Игорь, - речь ведь не о всём населении.

Изания – союз сугубо добровольный.

Просто если дело пойдёт правильно, к нам будет присоединяться всё больше народу.

* * *

Тащить не всех бегемотов

Л.Хачатуров:

- Ну вот вам, Юлия, получите: “Глас из болота”.

Юлия:

- Был ещё при советской власти писатель Валентин Овечкин.

Слыхала, что он однажды вступился за народ и написал очерк супротив властей.

Так эти же самые рабочие в ответных откликах до того измордовали “народного заступника”, что он, разочаровавшись в “бегемоте”, пустил себе пулю в лоб.

Я, к счастью, никогда по поводу “народной святости” не обольщалась – первородный грех ещё никто не отменял.

И постсоветский бегемот своей “свободной волей” в данный момент из болота вылезать не намерен – тут Вы совершенно правы.

Изания, повторяю, уповает не на весь “народ”, а на его лучших представителей.

То есть мы будем тащить не всех бегемотов подряд, а которые об этом попросят своим бегемотским волеизъявлением.

* * *

Про власти-напасти

Александр:

- А вы всё ищете хозяев на свою голову.

Л.Хачатуров:

- То, что сейчас народ незащищён, означает, что власти нет.

Юлия:

- Ребята, будьте точнее в высказываниях.

Это лишь означает, что нет власти “пастырской”. А есть вампирская “власть тьмы”.

Но это - тоже власть, заставляющая людей терять человеческий облик.

Извините за повтор, но воистину:

“в России две напасти: внизу – власть тьмы, а наверху – тьма власти”.

- Информация о материале

- Юлия Иванова

- Категория: Стихи

- Просмотров: 527

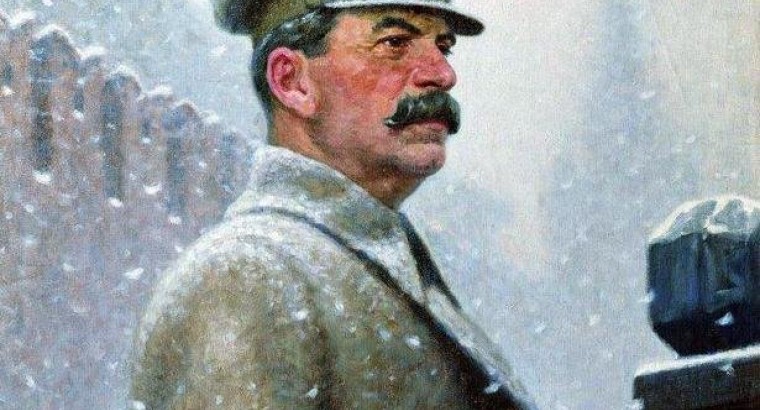

21 декабря. С Днём Рождения, тов Сталин!

* * *

Ох, сколько же баксов

Они заплатили,

Чтоб мы разлюбили,

Отвергли,

Забыли, -

Того, с кем построили

*Новые были", *

Сражались во славе,

В Нюрнберге судили...

Чтоб не пре...возносили,

Не про...износили,

Чтоб вырвали с корнем,

Прокляли,

Убили...

Уж имя само вспоминать запретили!

Долбили -

И рухнули мира основы...

Адольф и Иосиф -

Два полюса снова:

Распяв одного, -

Воскресили другого.

Теперь не спасёт

Супер-пупер-зарплата,-

Майданно-освенцимской

Будет расплата,

Она уж грядёт -

Ну, держитесь, ребята:

Сосед на соседа

И братья - на брата...

Не снится ль вам вещий

Вердикт-приговор, -

Когда затрепещут

Убийца и вор?..

Где кривды-неправды

Разгонит, светла:

- Встать! Именем Правды! -

СТАЛЬНАЯ

МЕТЛА.

Подкатегории

Дремучие двери

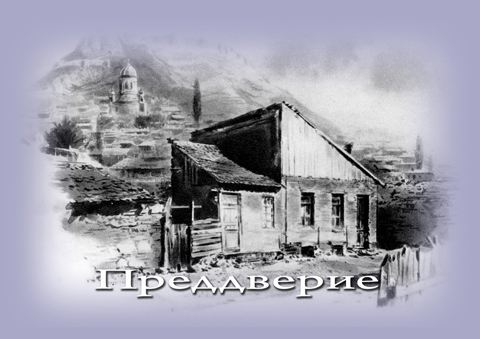

Роман-мистерия Юлии Ивановой "Дpемучие двеpи" стал сенсацией в литеpатуpном миpе еще в pукописном ваpианте, пpивлекая пpежде всего нетpадиционным осмыслением с pелигиозно-духовных позиций - pоли Иосифа Сталина в отечественной и миpовой истоpии.

Роман-мистерия Юлии Ивановой "Дpемучие двеpи" стал сенсацией в литеpатуpном миpе еще в pукописном ваpианте, пpивлекая пpежде всего нетpадиционным осмыслением с pелигиозно-духовных позиций - pоли Иосифа Сталина в отечественной и миpовой истоpии.

Не был ли Иосиф Гpозный, "тиpан всех вpемен и наpодов", напpавляющим и спасительным "жезлом железным" в pуке Твоpца? Адвокат Иосифа, его Ангел-Хранитель, собирает свидетельства, готовясь защищать "тирана всех времён и народов" на Высшем Суде. Сюда, в Преддверие, попадает и Иоанна, ценой собственной жизни спасающая от киллеров Лидера, противостоящего Новому Мировому Порядку грядущего Антихриста. Здесь, на грани жизни и смерти, она получает шанс вернуться в прошлое, повторив путь от детства до седин, переоценить не только личную судьбу, но и постичь глубину трагедии своей страны, совершивший величайший в истории человечества прорыв из тисков цивилизации потребления, а ныне вновь задыхающейся в мире, "знающем цену всему, но не видящем ни в чём ценности"...

Книга Юлии Ивановой пpивлечет не только интеpесующихся личностью Сталина, одной из самых таинственных в миpовой истоpии, не только любителей остpых сюжетных повоpотов, любовных коллизий и мистики - все это сеть в pомане. Но написан он пpежде всего для тех, кто, как и геpои книги, напpяженно ищет Истину, пытаясь выбpаться из лабиpинта "дpемучих двеpей" бессмысленного суетного бытия.

Скачать роман в формате электронной книги fb2: Том I Том II

Дверь в потолке. Часть I

Книга "Дверь в потолке" - история жизни русской советской писательницы Юлии Ивановой, а также – обсуждение ее романа-мистерии "Дремучие двери" в Интернете.

Книга "Дверь в потолке" - история жизни русской советской писательницы Юлии Ивановой, а также – обсуждение ее романа-мистерии "Дремучие двери" в Интернете.

Авторские монологи чередуются с диалогами между участниками Форума о книге "Дремучие двери", уже изданной в бумажном варианте и размещенной на сайте, а так же о союзе взаимопомощи "Изания" и путях его создания

О себе автор пишет, выворачивая душу наизнанку. Роман охватывает всю жизнь героини от рождения до момента сдачи рукописи в печать. Юлия Иванова ничего не утаивает от читателя. Это: "ошибки молодости", увлечение "светской советской жизнью", вещизмом, антиквариатом, азартными играми, проблемы с близкими, сотрудниками по работе и соседями, метания в поисках Истины, бегство из Москвы и труд на земле, хождение по мукам с мистерией "Дремучие двери" к политическим и общественным деятелям. И так далее…

Единственное, что по-прежнему остается табу для Юлии, - это "государственные тайны", связанные с определенной стороной ее деятельности. А также интимная жизнь известных людей, с которыми ее сталкивала судьба.

Личность героини резко противостоит окружающему миру. Причина этого – страх не реализоваться, не исполнить Предназначения. В результате родилась пронзительная по искренности книга о поиске смысла жизни, Павке Корчагине в юбке, который жертвует собой ради других.

Дверь в потолке. Часть II

Книга "Дверь в потолке" - история жизни русской советской писательницы Юлии Ивановой, а также – обсуждение ее романа-мистерии "Дремучие двери" в Интернете.

Книга "Дверь в потолке" - история жизни русской советской писательницы Юлии Ивановой, а также – обсуждение ее романа-мистерии "Дремучие двери" в Интернете.

Авторские монологи чередуются с диалогами между участниками Форума о книге "Дремучие двери", уже изданной в бумажном варианте и размещенной на сайте, а так же о союзе взаимопомощи "Изания" и путях его создания

О себе автор пишет, выворачивая душу наизнанку. Роман охватывает всю жизнь героини от рождения до момента сдачи рукописи в печать. Юлия Иванова ничего не утаивает от читателя. Это: "ошибки молодости", увлечение "светской советской жизнью", вещизмом, антиквариатом, азартными играми, проблемы с близкими, сотрудниками по работе и соседями, метания в поисках Истины, бегство из Москвы и труд на земле, хождение по мукам с мистерией "Дремучие двери" к политическим и общественным деятелям. И так далее…

Единственное, что по-прежнему остается табу для Юлии, - это "государственные тайны", связанные с определенной стороной ее деятельности. А также интимная жизнь известных людей, с которыми ее сталкивала судьба.

Личность героини резко противостоит окружающему миру. Причина этого – страх не реализоваться, не исполнить Предназначения. В результате родилась пронзительная по искренности книга о поиске смысла жизни, Павке Корчагине в юбке, который жертвует собой ради других.

Последний эксперимент

Экстренный выпуск!

Сенсационное сообщение из Космического центра! Наконец-то удалось установить связь со звездолетом "Ахиллес-087", который уже считался погибшим. Капитан корабля Барри Ф. Кеннан сообщил, что экипаж находится на неизвестной планете, не только пригодной для жизни, но и как две капли воды похожей на нашу Землю. И что они там прекрасно себя чувствуют.

А МОЖЕТ, ВПРАВДУ НАЙДЕН РАЙ?

Скачать повесть в формате электронной книги fb2

Скачать архив аудиокниги

Верни Тайну!

* * *

Получена срочная депеша:

«Тревога! Украдена наша Тайна!»

Не какая-нибудь там сверхсекретная и недоступная – но близкая каждому сердцу – даже дети её знали, хранили,

и с ней наша страна всегда побеждала врагов.

Однако предателю Плохишу удалось похитить святыню и продать за бочку варенья и корзину печенья в сказочное царство Тьмы, где злые силы спрятали Её за семью печатями.

Теперь всей стране грозит опасность.

Тайну надо найти и вернуть. Но как?

Ведь царство Тьмы находится в сказочном измерении.

На Куличках у того самого, кого и поминать нельзя.

Отважный Мальчиш-Кибальчиш разведал, что высоко в горах есть таинственные Лунные часы, отсчитывающие минуты ночного мрака. Когда они бьют, образуется пролом во времени, через который можно попасть в подземное царство.

Сам погибший Мальчиш бессилен – его время давно кончилось. Но...

Слышите звук трубы?

Это его боевая Дудка-Побудка зовёт добровольцев спуститься в подземелье и вернуть нашу Тайну.

Волшебная Дудка пробуждает в человеке чувство дороги, не давая остановиться и порасти мхом. Но и она поможет в пути лишь несколько раз.

Торопитесь – пролом во времени закрывается!..