Библиотека

- Информация о материале

- Юлия Иванова

- Категория: Июльский веник

- Просмотров: 608

Фото из Интернета

Посвящается Жоресу Алферову.

Который в знак протеста разбил прямо на трибуне бокал.

Так как всё вино помещается в верхней части бокала.

А ножке-народу, на котором, собственно, мир и держится, ни шиша не достаётся.

* * *

Бить бокалы иль не бить?

Пить с волками иль не пить?

Не посуда виновата

В том, что мы дураковаты.

Мы им сами наливаем,

Их похмельем и страдаем.

Кардинальный способ есть

Золотой мильярд уесть:

Никого не убивая,

Ничего не поджигая,

С пиру их не выгоняя -

- Сами, блин, к станку склоняйтесь.

Сами, блин, в скалу врубайтесь.

Нефть качайте и права -

Чья компания права -

Нам теперь все трын-трава!

На хрена нам ваши кланы,

Виллы, мерсы, бизнес-планы.

И элитные кварталы,

Банки, фирмы, карнавалы,

Где пусты для нас бокалы?

И тусовки, и гламуры,

Сплетни, тряпки, шуры-муры.

Сами, блин, себя учите,

И кормите, и лечите,

Виноград ногами мните,

Чачу опосля гоните.

Подметайте, пеленайте,

Песни про себя слагайте.

Про себя кино снимайте,

И друг друга охраняйте.

Чур на вас, паситесь сами!

Голосуем мы ногами.

Нам же - ввек не унижаться

Пред чинами не сгибаться,

За алтын не продаваться,

С хищными не тусоваться.

Чтобы трудовой народ

Сам себе явил оплот.

Сдвинем добрые стаканы...

Не с вина - от воли пьяны.

Эх, родные стаканЫ,

Где что верх, что низ - равны!

Посвящается Жоресу Алферову.

Который в знак протеста разбил прямо на трибуне бокал.

Так как всё вино помещается в верхней части бокала.

А ножке-народу, на котором, собственно, мир и держится, ни шиша не достаётся.

* * *

Бить бокалы иль не бить?

Пить с волками иль не пить?

Не посуда виновата

В том, что мы дураковаты.

Мы им сами наливаем,

Их похмельем и страдаем.

Кардинальный способ есть

Золотой мильярд уесть:

Никого не убивая,

Ничего не поджигая,

С пиру их не выгоняя -

- Сами, блин, к станку склоняйтесь.

Сами, блин, в скалу врубайтесь.

Нефть качайте и права -

Чья компания права -

Нам теперь все трын-трава!

На хрена нам ваши кланы,

Виллы, мерсы, бизнес-планы.

И элитные кварталы,

Банки, фирмы, карнавалы,

Где пусты для нас бокалы?

И тусовки, и гламуры,

Сплетни, тряпки, шуры-муры.

Сами, блин, себя учите,

И кормите, и лечите,

Виноград ногами мните,

Чачу опосля гоните.

Подметайте, пеленайте,

Песни про себя слагайте.

Про себя кино снимайте,

И друг друга охраняйте.

Чур на вас, паситесь сами!

Голосуем мы ногами.

Нам же - ввек не унижаться

Пред чинами не сгибаться,

За алтын не продаваться,

С хищными не тусоваться.

Чтобы трудовой народ

Сам себе явил оплот.

Сдвинем добрые стаканы...

Не с вина - от воли пьяны.

Эх, родные стаканЫ,

Где что верх, что низ - равны!

- Информация о материале

- Администратор

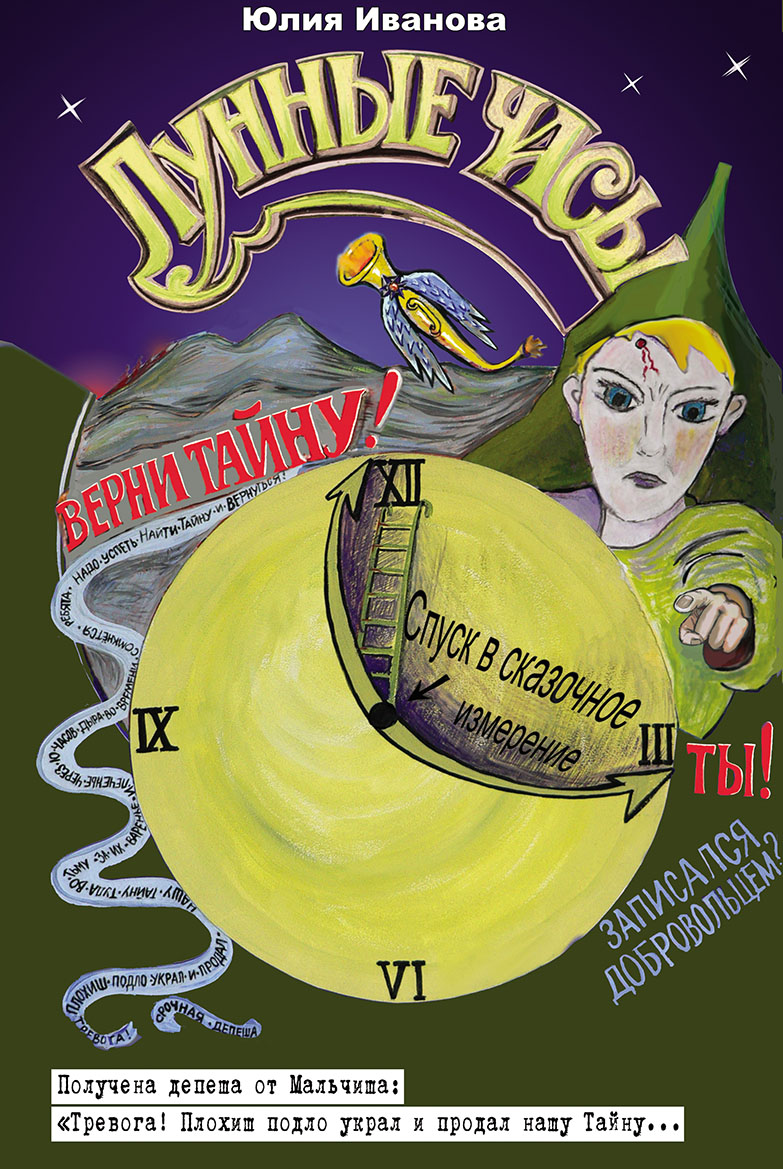

- Категория: Верни Тайну!

- Просмотров: 207

* * *

Тот самый барашек в "бумажке" -

Два рулона промокашки.

Итак, Суховодов добыл барашка. Теперь будет чем приманить бегающего по царству Волка и наконец-то определить, в какой стороне Лес...

- Информация о материале

- Администратор

- Категория: Верни Тайну!

- Просмотров: 234

* * *

ПЕСЕНКА ЗОЛОТОЙ УДОЧКИ:

Я мерцаю, я сверкаю,

Вся такая золотая.

Яркая, желанная -

Удочка обманная!

Скопидомы, скопитачки, -

На коленках, на карачках.

Скопибабки, скопишмотки –

За моей златой решёткой.

Золотишко звяк да звяк,

Вьётся на крючке червяк.

Золотой блестит крючок –

Тысяч на сто червячок!

Разевай пошире рот –

Прямо в душу вам вползёт!

- Информация о материале

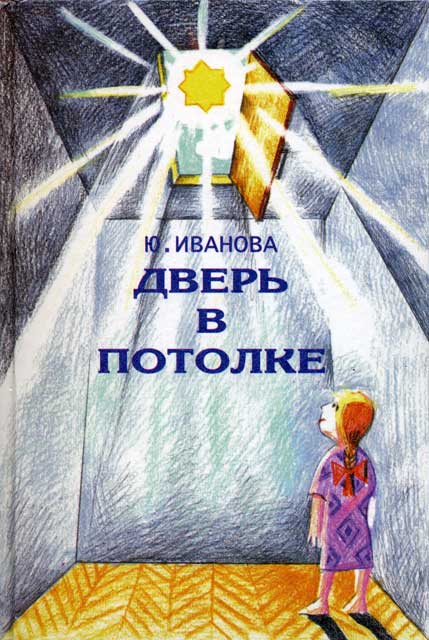

- Юлия Иванова

- Категория: Дверь в потолке. Часть II

- Просмотров: 546

Фото из Интернета

Фото из Интернета(начало восьмидесятых)

Между тем на меня обрушилось очередное искушение – с совершенно неожиданной стороны.

Один из моих соседей собрался строить гараж.

Но таким образом, что выезжать из него пришлось бы вплотную мимо нашей калитки (вход к нам – в конце тупика, длина фасадного забора - всего метров десять).

Там располагалась зона отдыха. У калитки часто играли дети, в том числе и наша Рита, когда её привозили.

Мало ли что...

В общем, когда были исчерпаны все устные попытки убедить соседа разместить гараж иначе (что было вполне возможно), Борис обосновал наши возражения письменно и направил бумагу местному начальству.

В отместку мстительный сосед, имеющий, на беду, “лапу” в партийных верхах, настрочил ответное заявление аж в прокуратуру и в ЦК.

Что мы никакие не кандидаты наук, не журналисты-писатели, а аферисты, спекулянты, самогонщики, воры, а может, и шпионы...

Сама я заявления не читала, но, судя по бурной реакции правоохранительных органов, что-то там подобное было.

В общем, я обомлела, когда у калитки появились вдруг следователь (женского пола) в сопровождении милиционера. Едва ли не с обыском.

Призвав на помощь силы небесные, провела их в комнату.

Притащила имеющиеся в наличии документы. О покупке и строительстве дома, договоры на сценарии, удостоверения и дипломы, трудовую книжку. Наши с Борисом публикации, в том числе и последнее издание “Земли спокойных” в сборнике фантастики.

Следовательница немного смягчилась, даже растерялась, но пожелала осмотреть “оранжерею и птицеферму”.

Я даже не очень поняла, о чём речь, но послушно повела гостей в огород, показав покосившийся парник из старых оконных рам и крохотную пристройку к гаражу, когда-то служившую курятником.

Гостья сочувственно улыбнулась и вздохнула.

Она уже поняла ситуацию.

- В заявлении написано, что у вас шикарные отапливаемые теплицы и помещение на двести кур. И что всё это, включая дачу, построено из ворованных стройматериалов.

У вас сохранились строительные документы, квитанции?

Вот где пригодилась журналистская привычка никогда бумажонок с печатями не выбрасывать. Плюс принцип не покупать новых, наверняка ворованных стройматериалов!

Я выгребла из ящиков полный примус справок - о приобретённых досках, кирпиче, брусе, железе, вагонке, оставшихся от строительства бани легальной госконторой.

А также неведомо откуда взявшуюся подшивку квитанций. О цементе, краске, линолеуме, оконных рамах, пакле, шлаковате, гвоздях и шурупах.

Особенно впечатлила следовательницу справка о покупке “оцинкованной кровли со сгоревшего дома”.

Всё это действительно явилось вроде как “по щучьему велению” – происхождение некоторых документов даже мне самой было неведомо.

Однако гостья, аккуратно переписавшая всё в тетрадь, впоследствии объявит, что по данному вопросу у следствия к нам никаких претензий не имеется.

Затем опросила соседей на предмет нашей благонадёжности – по поводу “самогоноварения и спекуляции заграничными шмотками”.

Признаться честно, самогон мне в разгар стройки всякими правдами-неправдами добывать доводилось, но сама я его никогда не гнала. Хотя бы потому, что на даче всё время проживал кто-либо из “спасающихся”.

Ну а соседи (кто без греха?), к которым отправилась гостья, проявили по этому поводу завидную солидарность и заявили, что в нашем посёлке “никто, отродясь и ни в жисть”.

Оказались они на высоте и насчёт “шмоток”.

Полина Григорьевна, известная активистка и коммунистка посёлка, которая прежде нередко на меня наезжала по мелочам, неожиданно дала нашей семье общую положительную оценку.

Мол, “характер советский, в порочащих связях не замечены”.

А Лидия Ивановна, мать покойной Нинки, как мне потом со смехом поведала следовательница, задрала неожиданно подол, продемонстрировав штопаные голубые штаны на резинках (такие закупил как-то в Москве Жерар Филипп - для хохмы).

Вот, мол, они, заграничные шмотки - у Юльки купила…

Ну а я глотала валокордин и возносила молитвы.

Когда нежданные гости отбыли, отправилась к клеветнику-соседу, внушая себе, что врагов надо прощать и любить. Хотя внутри всё клокотало от ярости и возмущения.

- Прощать и любить!, - твердила я про себя, переступая порог вражеского дома.

Ноги не слушались.

В комнате, кроме хозяев, сидела ещё сгорающая от любопытства Полина Григорьевна, – не каждый день следователи с милицией появляются на нашей улице!

При виде меня все присутствующие изменили окраску:

Полина Григорьевна порозовела,

Тамара Николаевна побледнела,

а Михаил Герасимович побагровел так, что я даже испугалась за его давление.

Желание влепить пощёчину сразу прошло.

Общественница Полина как раз ждала от меня нечто подобное, даже рот приоткрыла:

- Ой, сейчас будет!..

- А, Юлечка, садись к нам, - выдавила хозяйка, приподнимаясь было со стула. Но я положила ей руку на плечо, и ощущение худого старушечьего плеча под ладонью окончательно умиротворило.

Прощать и любить.

- Ну что ж вы, Михаил Герасимович, - заговорила я проникновенно, - Из-за какого-то гаража родных соседей за решётку, да? Там же дети у калитки играют!..

Ещё б донесли, что мы - агенты международного империализма и у нас передатчик на чердаке.

Но я вас всё равно люблю и прощаю.

И поцеловала в багровую щёку.

Странно - в тот момент я действительно почувствовала, что испытываю к соседу лишь самые добрые чувства и жалею его, как можно пожалеть старика, которого “бес попутал”. И который сам сейчас не рад, что натворил.

Хозяин что-то стал бормотать и оправдываться, соседка прослезилась:

- Да говорила я ему...

Идиллию неожиданно нарушила Полина Григорьевна, раздосадованная, что “кина не будет”:

- Ненавижу! – набросилась она на меня, - Эти твои “тю-тю-тю”. Надо гордость иметь!

Всё это так живо напомнило неадекватную реакцию Толика, когда он за “тю-тю-тю” едва меня не придушил.

- Прощать и любить, - твердила я вечером и Борису, который, приняв рюмку-другую, в ярости вынашивал планы мести, - Всё обойдётся.

Так и получилось.

У соседа надобность в гараже вообще скоро отпала, он не раз просил потом прощения, сваливая всё на этого самого “попутавшего беса”.

А власти, слегка, по тем временам, потрепав нам нервы, нашли в доме разве что пять лишних квадратных метров, за что и присудили “ну очень смешной” штраф.

Правда, с этим штрафом и вышла очередная мистика.

Выданную в горсовете квитанцию полагалось оплатить немедленно – кто-то из начальства уходил в отпуск и всё такое.

Мне секретарша сказала, чтоб быстрей бежала в сберкассу, а то там с двух до трёх перерыв.

На часах – без четверти два, сберкасса в полукилометре, через железнодорожные пути.

Я помчалась.

Дальше – почти по Булгакову.

У путей “выткалась из тумана” женщина и сказала, что сберкасса “в аккурат на той стороне за серым домом”.

Уже вслед я услыхала:

- Только осторожнее, здесь разъезд, много стрелок. Поезда туда-сюда...

Что мне какие-то поезда, когда было без трёх минут два!

Я видела только серый дом за путями, ничего больше.

И вдруг в ушах будто грянуло:

“Поезда туда-сюда”...

Обернулась – прямо на меня летит скорый.

Едва успела сориентироваться, на каком он пути, и отскочить.

Смерть ещё громыхала за спиной колёсами, а со стороны Москвы приближалась электричка. Я скакала через рельсы – только б не споткнуться!

Наконец, заветный серый дом, вывеска сберкассы.

Только б дверь не заперли. На моих часах – ровно два.

Святой Сергий, помоги!

Взбежала на крыльцо. Внутри – человек десять, очередь.

Все смотрят на меня, и девушка в окошке смотрит на меня. Потом на часы на стене.

Снова чудо – на часах почему-то без пяти два.

Преподобный опять остановил время.

- Всё, обед, больше никого не приму, - объявляет девушка, - Давайте вашу квитанцию.

Это она мне.

Руки у меня дрожат, никак не отдышусь.

До сих пор на ведаю, позвонил ли ей кто из горсовета, то ли действительно сам Сергий сжалился...

Но главным чудом была даже не девушка, а очередь, которая безропотно покинула помещение, позволив нам всё спокойно оформить.

И даже оставшиеся у входа ждать трёх часов не стали высказывать мне вслед, что думают по поводу “чуда с квитанцией”...

Правда. Ничего, кроме правды.

- Информация о материале

- Юлия Иванова

- Категория: Дверь в потолке. Часть II

- Просмотров: 521

B БЕСЕДКЕ С: Сама с собой (пока by.ru бай-бай)

и свежей прессой

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ЦАРСТВЕ НЕБЕСНОМ

Юлия: Вот что мне открылось в процессе этих потусторонних раздумий.

Полагаю, не светит там избранникам ни сладостный покой, ни райские кущи с невиданными плодами и птицами, никакой такой вечный санаторий.

То есть, всё это, конечно, сбудется, - “скиния Бога с человеками”, где “отрёт Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля ни болезни уже не будет; ибо прежнее прошло”.

И явится спасённым Новый Иерусалим, “который нисходит с неба от Бога”. “Не имеющий нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего; ибо слава Божия осветила его, и светильник его – Агнец.

И не войдёт в него ничто нечистое, ни никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни”.

Свято веря в это пророчество из Апокалипсиса, размышляла я о другом – что же будут делать избранники в этом “вечном блаженстве”?

Ответ обычно однозначен: “блаженствовать и вечно славить за это Бога”.

Некоторых он повергает в недоумение и сомнение своей неопределённостью.

Однако пытающимся что-либо уточнить и прояснить духовники обычно советуют лучше с пользой для души подумать об аде и вечных муках, что для нас, грешных, куда как актуальнее.

Может, честнЫе отцы и правы – хотя лично у меня и по аду не меньше вопросов.

И всё-таки дерзнула я помечтать о Царстве, где “ничего уже не будет проклятого; но престол Бога и Агнца будет в нём, и рабы Его будут служить Ему”.

Что может означать это “служение” в идеальном мире победившей Истины?

Бог – единственный источник и полнота бытия, - так рассуждала я, - Он - абсолют, любовь и самодостаточность (Святая Троица).

Но Он же для сотворённого мира (или миров?) - путь, истина и жизнь.

То есть - вечное движение.

Эта сущность Всевышнего проявляется в Его творчестве. Бог -Творец, пребывая в абсолютном блаженстве и самодостаточности, тем не менее Сам ревностно служит Своему замыслу о сотворённом Им мире Любви - вплоть до жертвенного спасения этого мира Кровью и смертными страданиями Бога-Сына.

Но ведь и мы, человеки, созданные “по образу и подобию” - сотворцы Творцу, Который на седьмой день “почил от трудов” и поручил землю людям.

Поручил возделывать её и преобразовывать, прокладывая тем самым дорогу в Царствие Небесное, которое, как известно, начинается уже здесь, “внутри нас”.

И тогда вот что подумалось: разве может Творец Небесный, пусть завершив в конце времён Страшным Судом Свой замысел относительно нашей земли, очистив её и присоединив к Царству Света, остановиться и вообще перестать творить?

Неисповедимы пути Господни.

Но неужто весь смысл “оптимистической трагедии” исторического процесса – от грехопадения и изгнания прародителей из рая, утраты ими бессмертия и вынужденной мучительной смены поколений и цивилизаций с целью отбора “избранников” для Царства, - до крестного подвига Спасителя, - неужто все эти великие труды и страдания - лишь ради награждения отдельных счастливцев путёвками в вечный небесный санаторий?

Нет, ребята, полагаю, всё не так.

Безмятежное детство кончилось с Адамом и Евой.

Не путёвки, а повестки получат, скорее всего, в награду избранники. Повестки на новый фронт.

Думается, что иоанново пророчество о Новом Иерусалиме, “скинии Бога с человеками” - это о судьбе преображённой земли, присоединённой к Царству.

Но сколько ещё у Творца подобных “обителей” (миров), свободно развивающихся, уже созданных Им или едва задуманных – нам неведомо.

“У Отца Моего Небесного обителей много”.

Они непременно должны быть.

Ибо иначе – стоп, остановка, мертвечина.

Потому что призвание творца, в том числе и Небесного, - творчество.

Для человека же “по образу и подобию” смысл жизни – вечное восхождение к Богу-Творцу, которое невозможно без борьбы, препятствий, преодоления зла и тьмы – всего того, где “нет Бога”.

Разумеется, Бог не создавал тьму и зло – только материю, время и пространство (кстати, говорят, десятимерное, а не трёхмерное, как у нас на земле).

А тьма и зло – следствие данной нам свободы отключать себя от Творца, единственного источника Света.

То есть просто выдергивать вилку из штепселя и погружаться в смерть.

Нам дана эта свобода, потому что не запрограммированных роботов-рабов задумал Творец Себе в наследники и помощники, но сынов и дочерей, собственной волей избравших и выстрадавших на земле Его замысел о Царствии Небесной Любви.

“Я сказал: вы – боги, и сыны Вышнего все вы”.

Поначалу сотворённая материя пребывала в хаосе, который сам по себе нейтрален, хотя, вроде бы, есть законы и у хаоса.

Затем Творец стал этот хаос организовывать, отделяя свет от тьмы и сушу от воды.

Следующий этап - жизнетворение, что уже требует соблюдения основного Закона, Замысла о живом Целом, едином во взаимопомощи, согласии и Любви всех его частей – будь то растение, бабочка, медведь, человек или само человечество.

Когда каждая составляющая живого организма добросовестно, а порой и самоотверженно работает на другие части, получая от этих “других” всё необходимо-недостающее для себя, то есть ЖИЗНЬ.

Это и есть Закон Жизни (самоутверждение в Боге), который человек нарушил в результате грехопадения, заболев “самостью” (самоутверждение вне Бога, Его мира, Закона и Замысла).

Возжелав, подобно безумной пушкинской старухе, подчинить себе всё и вся, включая саму Золотую Рыбку, и на финише рискуя оказаться у разбитого корыта.

Богу нужно, чтобы не из-за страха или расчёта человек избирал Закон, хотя и то, и другое часто стимулируют начало пути к Истине, а Спаситель по милости может “переплавить” каждого, взывающего к Нему.

Но всё же главное условие: “Дай Мне, сыне, сердце твоё…”.

Как же быть нам, “теплохладным”?

Остаётся лишь молить Создателя о чуде преображения нашей греховно-падшей изнанки, потому что “не раб, а сын наследует царство” и “должно нам родиться свыше”.

Не казаться, а быть.

Человечество склонно приписывать Царству Небесному юридически-правовые и социальные нормы, а самому Творцу – едва ли не тщеславие, полагая, что Богу угодно от своих избранников лишь непрерывное славословие.

Однако в Откровении сказано, что в Царствии они будут “служить”.

Ну а “служить” Творцу, Который есть вечное движение, вечная Жизнь, можно лишь служением Его Делу, Замыслу, тем самым соучаствуя в Его творчестве.

Не означает ли это, что Господь избирает себе наследников по Любви и духу, помощников в преображении хаоса других первозданных миров и творению там жизни в русле Замысла?

Свободных сотворцов, состоявшихся “по образу и подобию”.

Для которых именно такое наследство явится подлинным “блаженством в Боге” - ведь они избрали этот путь ещё на земле.

Причём не имеет значения, строили они здесь города, выращивали хлеб, воспитывали детей, врачевали раны, писали картины или книги.

Критерий последнего Суда - в направлении вектора их земной деятельности: ради исполнения Закона Жизни или супротив него, то есть против Бога.

Умножали они жатву Господню или сеяли в смерть, в тлен.

Творец в ходе исторического процесса отбирает себе верных воинов-добровольцев, а не расчётливых наёмников, которые струсят или предадут.

Для “сынов” Царствие Небесное – не вожделенная обитель вечного покоя, но непоколебимый “родительский дом”, откуда они, внесённые в “вечную память” небесного компьютера, насладившись недолгой встречей с любимым Отцом, снова и снова уходят на битву за его Дело.

Отчий Дом – это “начало начал и надёжный причал”, как поётся в песне.

Но “завтра снова будет бой”.

Бой в иных мирах по приказу Отца и собственного сердца.

И кем там будут служить “дети Света” – ангелами ли хранителями для тамошних падших “человеков”, их ли музами-вдохновительницами в постижении и создании прекрасного, конструкторами ли невиданной флоры и фауны, а может, пророками Слова Божия или святыми мучениками вплоть до смерти крестной – сие нам неведомо.

Да это и не столь важно, важно иное.

Ведь суть блаженства вечного творчества в Боге – именно в возможности таких свободных “походов” за пределы идеального Отчего Дома - ради вечного боя с тьмой и смертью за Его Дело в Его новорожденных мирах.

Важно это великое доверие, признание твоей божественной сущности, твоего “сыновства”. Мобилизация свыше.

Вечное восхождение к Отцу, а не вечный сон, пусть и блаженный.

Что может быть отраднее такой награды для тех, “кому Господь дозволил взгляд в то сокровенное горнило, где первообразы кипят, трепещут творческие силы!” – воскликнул А.К.Толстой почти полтора века назад.

Приглашаю всех заинтересованных поучаствовать в обсуждении этой хоть и потусторонней, но весьма насущной темы.

Потому что разобраться в ней – значит ответить на три весьма актуальных на текущий момент вопроса:

“Кто мы?”?

“ Зачем мы?” и

“Что же нам всё-таки делать?”

2003-07-10

* * *

ТАК ПОХОЖЕ НА ИЗАНИЮ…

(из газет)

“Экспериментальные комплексы из объединённых а одну структуру сельских школ, домов культуры, библиотек и спортзалов созданы в Подмосковье.

Федеральный эксперимент по реконструкции сельских школ воплотился в жизнь в Серпуховском районе.

Во-первых, в деревне Турово и селе Липицы созданы так называемые социо-культурные комплексы: всё культурное достояние, имеющееся в распоряжении этих культурных единиц, отдано детям: взаимопомощь друг другу обязаны оказывать школы, библиотеки, спортивно-оздоровительные комплексы и культурные центры, ставшие одной организацией.

Причём в первом случае создано новое юридическое лицо, а во второй части комплекса взаимодействуют на основе договоров, потому что в их структуру входит ещё и фельдшерский пункт.

В посёлке “Большое Грызлово”, как альтернатива детским садам, на базе школы начали работать дошкольные отделения.

Детишки проводят там целый день: играют, занимаются с воспитателями, спят и кушают.

А в посёлке Данки под крылом общеобразовательной школы удалось собрать малокомплектные образовательные учреждения.

Благодаря тому, что педагоги этих школ теперь стали “общими”, дети постигают азы всех наук, предусмотренных образовательной программой.

К тому же здесь добавлены новые ставки логопеда, социального педагога и психолога”.

2003-07-10

* * *

У меня был трудный день.

Утром продала цветы, привезла в киоск на реализацию книги, зашла к секретарю главного Татьяне – за свежими газетами и почтой.

Она вопреки обыкновению была не слишком занята, пригласила попить чайку.

Я ей поведала о своих “потусторонних размышлениях”, которые только что отвезла на дискете на свой сайт.

Татьяна сказала, что я “очень умная” – не знаю, искренне или в насмешку – всё равно было приятно.

В этот момент раздался телефонный звонок – помощник Зюганова из Думы пытался связаться с Нефёдовым, а у того (в здании неподалёку) номер был всё время занят…

Я вызвалась сбегать и предупредить, чтоб положили трубку.

Татьяна с благодарностью кивнула.

Абоненты благополучно соединились, а редактор Володя тоже предложил мне чаю.

Я опять согласилась (“только некрепкий”) и вновь завела пластинку про “Царство Небесное”.

Как говорится, у “ кого чего болит”…

Тут Володя неожиданно предложил:

- Давай дискету – напечатаем. Я серьёзно.

Завтра утром привезёшь – успеем в следующий номер.

Помчалась домой, размышляя о превратностях судьбы. Вот не останься я пить у Татьяны чай, не заговори о “райских кущах”, не позвони в ту минуту Поздняков Нефёдову, а нефёдовский номер не был бы занят…

Не предложи я “сбегать”, не предложи мне Винников чаю (могла б и отказаться, сколько можно воду хлебать!), не заговори я опять про нездешние проблемы (могла бы и про “здешние” – вон у Володи шестеро детей. (сейчас уже семеро – Ю.И.)

Да и мало ли чего в мире происходило в июле 2003-го, не говоря уж об иных временах!) – так и не напечатаны были бы мои “Размышления”.

Безо всяких усилий, под чаёк, исключительно самим Промыслом.

И именно в очередном номере, что характерно…

* * *

B БЕСЕДКЕ С: Композитором и Андреем

В СМЕЛОСТИ ВАМ НЕ ОТКАЖЕШЬ…

Композитор:

- В смелости вам не откажешь - то Сталина реабилитируете, то неисповедимые пути Господни берётесь исповедовать.

Я не в смысле осуждения, скорее, в смысле зависти к Вашим деяниям.

Очень интересно, примерно и я так думаю.

Раз уж начали, спрошу ещё, введу вас в искушение…

Возникает вопрос о тех, кто не оправдал Великое доверие и в ад попадёт. Как с ними дальше?

Неужели вечно им там мучиться.

Или там понятия времени нет, не работает.

Интересно узнать ваши ощущения, как с этим.

И второй вопрос – участвующие в Изании получат больший шанс на райские кущи.- Вы на это намекаете?

Андрей (он атеист – Ю.И.): “И второй вопрос – участвующие в Изании получат больший шанс на райские кущи?”

- По логике вещей, в Изании будут участвовать люди осмысленные, творческие, стремящиеся себя реализовать.

Т.е. и сами по себе достойные скорее рая, чем ада.

А Изания добавит к этому дополнительные возможности – человек сможет успешнее реализовать себя, и тем самым лучше выполнить свой долг на земле.

И вообще смысл Изании не в получении райского блаженства, а в практическом улучшении жизни людей.

Религия здесь – мерило того, что хорошо, что плохо, что нравственно, что нет.

и свежей прессой

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ЦАРСТВЕ НЕБЕСНОМ

Юлия: Вот что мне открылось в процессе этих потусторонних раздумий.

Полагаю, не светит там избранникам ни сладостный покой, ни райские кущи с невиданными плодами и птицами, никакой такой вечный санаторий.

То есть, всё это, конечно, сбудется, - “скиния Бога с человеками”, где “отрёт Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля ни болезни уже не будет; ибо прежнее прошло”.

И явится спасённым Новый Иерусалим, “который нисходит с неба от Бога”. “Не имеющий нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего; ибо слава Божия осветила его, и светильник его – Агнец.

И не войдёт в него ничто нечистое, ни никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни”.

Свято веря в это пророчество из Апокалипсиса, размышляла я о другом – что же будут делать избранники в этом “вечном блаженстве”?

Ответ обычно однозначен: “блаженствовать и вечно славить за это Бога”.

Некоторых он повергает в недоумение и сомнение своей неопределённостью.

Однако пытающимся что-либо уточнить и прояснить духовники обычно советуют лучше с пользой для души подумать об аде и вечных муках, что для нас, грешных, куда как актуальнее.

Может, честнЫе отцы и правы – хотя лично у меня и по аду не меньше вопросов.

И всё-таки дерзнула я помечтать о Царстве, где “ничего уже не будет проклятого; но престол Бога и Агнца будет в нём, и рабы Его будут служить Ему”.

Что может означать это “служение” в идеальном мире победившей Истины?

Бог – единственный источник и полнота бытия, - так рассуждала я, - Он - абсолют, любовь и самодостаточность (Святая Троица).

Но Он же для сотворённого мира (или миров?) - путь, истина и жизнь.

То есть - вечное движение.

Эта сущность Всевышнего проявляется в Его творчестве. Бог -Творец, пребывая в абсолютном блаженстве и самодостаточности, тем не менее Сам ревностно служит Своему замыслу о сотворённом Им мире Любви - вплоть до жертвенного спасения этого мира Кровью и смертными страданиями Бога-Сына.

Но ведь и мы, человеки, созданные “по образу и подобию” - сотворцы Творцу, Который на седьмой день “почил от трудов” и поручил землю людям.

Поручил возделывать её и преобразовывать, прокладывая тем самым дорогу в Царствие Небесное, которое, как известно, начинается уже здесь, “внутри нас”.

И тогда вот что подумалось: разве может Творец Небесный, пусть завершив в конце времён Страшным Судом Свой замысел относительно нашей земли, очистив её и присоединив к Царству Света, остановиться и вообще перестать творить?

Неисповедимы пути Господни.

Но неужто весь смысл “оптимистической трагедии” исторического процесса – от грехопадения и изгнания прародителей из рая, утраты ими бессмертия и вынужденной мучительной смены поколений и цивилизаций с целью отбора “избранников” для Царства, - до крестного подвига Спасителя, - неужто все эти великие труды и страдания - лишь ради награждения отдельных счастливцев путёвками в вечный небесный санаторий?

Нет, ребята, полагаю, всё не так.

Безмятежное детство кончилось с Адамом и Евой.

Не путёвки, а повестки получат, скорее всего, в награду избранники. Повестки на новый фронт.

Думается, что иоанново пророчество о Новом Иерусалиме, “скинии Бога с человеками” - это о судьбе преображённой земли, присоединённой к Царству.

Но сколько ещё у Творца подобных “обителей” (миров), свободно развивающихся, уже созданных Им или едва задуманных – нам неведомо.

“У Отца Моего Небесного обителей много”.

Они непременно должны быть.

Ибо иначе – стоп, остановка, мертвечина.

Потому что призвание творца, в том числе и Небесного, - творчество.

Для человека же “по образу и подобию” смысл жизни – вечное восхождение к Богу-Творцу, которое невозможно без борьбы, препятствий, преодоления зла и тьмы – всего того, где “нет Бога”.

Разумеется, Бог не создавал тьму и зло – только материю, время и пространство (кстати, говорят, десятимерное, а не трёхмерное, как у нас на земле).

А тьма и зло – следствие данной нам свободы отключать себя от Творца, единственного источника Света.

То есть просто выдергивать вилку из штепселя и погружаться в смерть.

Нам дана эта свобода, потому что не запрограммированных роботов-рабов задумал Творец Себе в наследники и помощники, но сынов и дочерей, собственной волей избравших и выстрадавших на земле Его замысел о Царствии Небесной Любви.

“Я сказал: вы – боги, и сыны Вышнего все вы”.

Поначалу сотворённая материя пребывала в хаосе, который сам по себе нейтрален, хотя, вроде бы, есть законы и у хаоса.

Затем Творец стал этот хаос организовывать, отделяя свет от тьмы и сушу от воды.

Следующий этап - жизнетворение, что уже требует соблюдения основного Закона, Замысла о живом Целом, едином во взаимопомощи, согласии и Любви всех его частей – будь то растение, бабочка, медведь, человек или само человечество.

Когда каждая составляющая живого организма добросовестно, а порой и самоотверженно работает на другие части, получая от этих “других” всё необходимо-недостающее для себя, то есть ЖИЗНЬ.

Это и есть Закон Жизни (самоутверждение в Боге), который человек нарушил в результате грехопадения, заболев “самостью” (самоутверждение вне Бога, Его мира, Закона и Замысла).

Возжелав, подобно безумной пушкинской старухе, подчинить себе всё и вся, включая саму Золотую Рыбку, и на финише рискуя оказаться у разбитого корыта.

Богу нужно, чтобы не из-за страха или расчёта человек избирал Закон, хотя и то, и другое часто стимулируют начало пути к Истине, а Спаситель по милости может “переплавить” каждого, взывающего к Нему.

Но всё же главное условие: “Дай Мне, сыне, сердце твоё…”.

Как же быть нам, “теплохладным”?

Остаётся лишь молить Создателя о чуде преображения нашей греховно-падшей изнанки, потому что “не раб, а сын наследует царство” и “должно нам родиться свыше”.

Не казаться, а быть.

Человечество склонно приписывать Царству Небесному юридически-правовые и социальные нормы, а самому Творцу – едва ли не тщеславие, полагая, что Богу угодно от своих избранников лишь непрерывное славословие.

Однако в Откровении сказано, что в Царствии они будут “служить”.

Ну а “служить” Творцу, Который есть вечное движение, вечная Жизнь, можно лишь служением Его Делу, Замыслу, тем самым соучаствуя в Его творчестве.

Не означает ли это, что Господь избирает себе наследников по Любви и духу, помощников в преображении хаоса других первозданных миров и творению там жизни в русле Замысла?

Свободных сотворцов, состоявшихся “по образу и подобию”.

Для которых именно такое наследство явится подлинным “блаженством в Боге” - ведь они избрали этот путь ещё на земле.

Причём не имеет значения, строили они здесь города, выращивали хлеб, воспитывали детей, врачевали раны, писали картины или книги.

Критерий последнего Суда - в направлении вектора их земной деятельности: ради исполнения Закона Жизни или супротив него, то есть против Бога.

Умножали они жатву Господню или сеяли в смерть, в тлен.

Творец в ходе исторического процесса отбирает себе верных воинов-добровольцев, а не расчётливых наёмников, которые струсят или предадут.

Для “сынов” Царствие Небесное – не вожделенная обитель вечного покоя, но непоколебимый “родительский дом”, откуда они, внесённые в “вечную память” небесного компьютера, насладившись недолгой встречей с любимым Отцом, снова и снова уходят на битву за его Дело.

Отчий Дом – это “начало начал и надёжный причал”, как поётся в песне.

Но “завтра снова будет бой”.

Бой в иных мирах по приказу Отца и собственного сердца.

И кем там будут служить “дети Света” – ангелами ли хранителями для тамошних падших “человеков”, их ли музами-вдохновительницами в постижении и создании прекрасного, конструкторами ли невиданной флоры и фауны, а может, пророками Слова Божия или святыми мучениками вплоть до смерти крестной – сие нам неведомо.

Да это и не столь важно, важно иное.

Ведь суть блаженства вечного творчества в Боге – именно в возможности таких свободных “походов” за пределы идеального Отчего Дома - ради вечного боя с тьмой и смертью за Его Дело в Его новорожденных мирах.

Важно это великое доверие, признание твоей божественной сущности, твоего “сыновства”. Мобилизация свыше.

Вечное восхождение к Отцу, а не вечный сон, пусть и блаженный.

Что может быть отраднее такой награды для тех, “кому Господь дозволил взгляд в то сокровенное горнило, где первообразы кипят, трепещут творческие силы!” – воскликнул А.К.Толстой почти полтора века назад.

Приглашаю всех заинтересованных поучаствовать в обсуждении этой хоть и потусторонней, но весьма насущной темы.

Потому что разобраться в ней – значит ответить на три весьма актуальных на текущий момент вопроса:

“Кто мы?”?

“ Зачем мы?” и

“Что же нам всё-таки делать?”

2003-07-10

* * *

ТАК ПОХОЖЕ НА ИЗАНИЮ…

(из газет)

“Экспериментальные комплексы из объединённых а одну структуру сельских школ, домов культуры, библиотек и спортзалов созданы в Подмосковье.

Федеральный эксперимент по реконструкции сельских школ воплотился в жизнь в Серпуховском районе.

Во-первых, в деревне Турово и селе Липицы созданы так называемые социо-культурные комплексы: всё культурное достояние, имеющееся в распоряжении этих культурных единиц, отдано детям: взаимопомощь друг другу обязаны оказывать школы, библиотеки, спортивно-оздоровительные комплексы и культурные центры, ставшие одной организацией.

Причём в первом случае создано новое юридическое лицо, а во второй части комплекса взаимодействуют на основе договоров, потому что в их структуру входит ещё и фельдшерский пункт.

В посёлке “Большое Грызлово”, как альтернатива детским садам, на базе школы начали работать дошкольные отделения.

Детишки проводят там целый день: играют, занимаются с воспитателями, спят и кушают.

А в посёлке Данки под крылом общеобразовательной школы удалось собрать малокомплектные образовательные учреждения.

Благодаря тому, что педагоги этих школ теперь стали “общими”, дети постигают азы всех наук, предусмотренных образовательной программой.

К тому же здесь добавлены новые ставки логопеда, социального педагога и психолога”.

2003-07-10

* * *

У меня был трудный день.

Утром продала цветы, привезла в киоск на реализацию книги, зашла к секретарю главного Татьяне – за свежими газетами и почтой.

Она вопреки обыкновению была не слишком занята, пригласила попить чайку.

Я ей поведала о своих “потусторонних размышлениях”, которые только что отвезла на дискете на свой сайт.

Татьяна сказала, что я “очень умная” – не знаю, искренне или в насмешку – всё равно было приятно.

В этот момент раздался телефонный звонок – помощник Зюганова из Думы пытался связаться с Нефёдовым, а у того (в здании неподалёку) номер был всё время занят…

Я вызвалась сбегать и предупредить, чтоб положили трубку.

Татьяна с благодарностью кивнула.

Абоненты благополучно соединились, а редактор Володя тоже предложил мне чаю.

Я опять согласилась (“только некрепкий”) и вновь завела пластинку про “Царство Небесное”.

Как говорится, у “ кого чего болит”…

Тут Володя неожиданно предложил:

- Давай дискету – напечатаем. Я серьёзно.

Завтра утром привезёшь – успеем в следующий номер.

Помчалась домой, размышляя о превратностях судьбы. Вот не останься я пить у Татьяны чай, не заговори о “райских кущах”, не позвони в ту минуту Поздняков Нефёдову, а нефёдовский номер не был бы занят…

Не предложи я “сбегать”, не предложи мне Винников чаю (могла б и отказаться, сколько можно воду хлебать!), не заговори я опять про нездешние проблемы (могла бы и про “здешние” – вон у Володи шестеро детей. (сейчас уже семеро – Ю.И.)

Да и мало ли чего в мире происходило в июле 2003-го, не говоря уж об иных временах!) – так и не напечатаны были бы мои “Размышления”.

Безо всяких усилий, под чаёк, исключительно самим Промыслом.

И именно в очередном номере, что характерно…

* * *

B БЕСЕДКЕ С: Композитором и Андреем

В СМЕЛОСТИ ВАМ НЕ ОТКАЖЕШЬ…

Композитор:

- В смелости вам не откажешь - то Сталина реабилитируете, то неисповедимые пути Господни берётесь исповедовать.

Я не в смысле осуждения, скорее, в смысле зависти к Вашим деяниям.

Очень интересно, примерно и я так думаю.

Раз уж начали, спрошу ещё, введу вас в искушение…

Возникает вопрос о тех, кто не оправдал Великое доверие и в ад попадёт. Как с ними дальше?

Неужели вечно им там мучиться.

Или там понятия времени нет, не работает.

Интересно узнать ваши ощущения, как с этим.

И второй вопрос – участвующие в Изании получат больший шанс на райские кущи.- Вы на это намекаете?

Андрей (он атеист – Ю.И.): “И второй вопрос – участвующие в Изании получат больший шанс на райские кущи?”

- По логике вещей, в Изании будут участвовать люди осмысленные, творческие, стремящиеся себя реализовать.

Т.е. и сами по себе достойные скорее рая, чем ада.

А Изания добавит к этому дополнительные возможности – человек сможет успешнее реализовать себя, и тем самым лучше выполнить свой долг на земле.

И вообще смысл Изании не в получении райского блаженства, а в практическом улучшении жизни людей.

Религия здесь – мерило того, что хорошо, что плохо, что нравственно, что нет.

Подкатегории

Дремучие двери

Роман-мистерия Юлии Ивановой "Дpемучие двеpи" стал сенсацией в литеpатуpном миpе еще в pукописном ваpианте, пpивлекая пpежде всего нетpадиционным осмыслением с pелигиозно-духовных позиций - pоли Иосифа Сталина в отечественной и миpовой истоpии.

Роман-мистерия Юлии Ивановой "Дpемучие двеpи" стал сенсацией в литеpатуpном миpе еще в pукописном ваpианте, пpивлекая пpежде всего нетpадиционным осмыслением с pелигиозно-духовных позиций - pоли Иосифа Сталина в отечественной и миpовой истоpии.

Не был ли Иосиф Гpозный, "тиpан всех вpемен и наpодов", напpавляющим и спасительным "жезлом железным" в pуке Твоpца? Адвокат Иосифа, его Ангел-Хранитель, собирает свидетельства, готовясь защищать "тирана всех времён и народов" на Высшем Суде. Сюда, в Преддверие, попадает и Иоанна, ценой собственной жизни спасающая от киллеров Лидера, противостоящего Новому Мировому Порядку грядущего Антихриста. Здесь, на грани жизни и смерти, она получает шанс вернуться в прошлое, повторив путь от детства до седин, переоценить не только личную судьбу, но и постичь глубину трагедии своей страны, совершивший величайший в истории человечества прорыв из тисков цивилизации потребления, а ныне вновь задыхающейся в мире, "знающем цену всему, но не видящем ни в чём ценности"...

Книга Юлии Ивановой пpивлечет не только интеpесующихся личностью Сталина, одной из самых таинственных в миpовой истоpии, не только любителей остpых сюжетных повоpотов, любовных коллизий и мистики - все это сеть в pомане. Но написан он пpежде всего для тех, кто, как и геpои книги, напpяженно ищет Истину, пытаясь выбpаться из лабиpинта "дpемучих двеpей" бессмысленного суетного бытия.

Скачать роман в формате электронной книги fb2: Том I Том II

Дверь в потолке. Часть I

Книга "Дверь в потолке" - история жизни русской советской писательницы Юлии Ивановой, а также – обсуждение ее романа-мистерии "Дремучие двери" в Интернете.

Книга "Дверь в потолке" - история жизни русской советской писательницы Юлии Ивановой, а также – обсуждение ее романа-мистерии "Дремучие двери" в Интернете.

Авторские монологи чередуются с диалогами между участниками Форума о книге "Дремучие двери", уже изданной в бумажном варианте и размещенной на сайте, а так же о союзе взаимопомощи "Изания" и путях его создания

О себе автор пишет, выворачивая душу наизнанку. Роман охватывает всю жизнь героини от рождения до момента сдачи рукописи в печать. Юлия Иванова ничего не утаивает от читателя. Это: "ошибки молодости", увлечение "светской советской жизнью", вещизмом, антиквариатом, азартными играми, проблемы с близкими, сотрудниками по работе и соседями, метания в поисках Истины, бегство из Москвы и труд на земле, хождение по мукам с мистерией "Дремучие двери" к политическим и общественным деятелям. И так далее…

Единственное, что по-прежнему остается табу для Юлии, - это "государственные тайны", связанные с определенной стороной ее деятельности. А также интимная жизнь известных людей, с которыми ее сталкивала судьба.

Личность героини резко противостоит окружающему миру. Причина этого – страх не реализоваться, не исполнить Предназначения. В результате родилась пронзительная по искренности книга о поиске смысла жизни, Павке Корчагине в юбке, который жертвует собой ради других.

Дверь в потолке. Часть II

Книга "Дверь в потолке" - история жизни русской советской писательницы Юлии Ивановой, а также – обсуждение ее романа-мистерии "Дремучие двери" в Интернете.

Книга "Дверь в потолке" - история жизни русской советской писательницы Юлии Ивановой, а также – обсуждение ее романа-мистерии "Дремучие двери" в Интернете.

Авторские монологи чередуются с диалогами между участниками Форума о книге "Дремучие двери", уже изданной в бумажном варианте и размещенной на сайте, а так же о союзе взаимопомощи "Изания" и путях его создания

О себе автор пишет, выворачивая душу наизнанку. Роман охватывает всю жизнь героини от рождения до момента сдачи рукописи в печать. Юлия Иванова ничего не утаивает от читателя. Это: "ошибки молодости", увлечение "светской советской жизнью", вещизмом, антиквариатом, азартными играми, проблемы с близкими, сотрудниками по работе и соседями, метания в поисках Истины, бегство из Москвы и труд на земле, хождение по мукам с мистерией "Дремучие двери" к политическим и общественным деятелям. И так далее…

Единственное, что по-прежнему остается табу для Юлии, - это "государственные тайны", связанные с определенной стороной ее деятельности. А также интимная жизнь известных людей, с которыми ее сталкивала судьба.

Личность героини резко противостоит окружающему миру. Причина этого – страх не реализоваться, не исполнить Предназначения. В результате родилась пронзительная по искренности книга о поиске смысла жизни, Павке Корчагине в юбке, который жертвует собой ради других.

Последний эксперимент

Экстренный выпуск!

Сенсационное сообщение из Космического центра! Наконец-то удалось установить связь со звездолетом "Ахиллес-087", который уже считался погибшим. Капитан корабля Барри Ф. Кеннан сообщил, что экипаж находится на неизвестной планете, не только пригодной для жизни, но и как две капли воды похожей на нашу Землю. И что они там прекрасно себя чувствуют.

А МОЖЕТ, ВПРАВДУ НАЙДЕН РАЙ?

Скачать повесть в формате электронной книги fb2

Скачать архив аудиокниги

Верни Тайну!

* * *

Получена срочная депеша:

«Тревога! Украдена наша Тайна!»

Не какая-нибудь там сверхсекретная и недоступная – но близкая каждому сердцу – даже дети её знали, хранили,

и с ней наша страна всегда побеждала врагов.

Однако предателю Плохишу удалось похитить святыню и продать за бочку варенья и корзину печенья в сказочное царство Тьмы, где злые силы спрятали Её за семью печатями.

Теперь всей стране грозит опасность.

Тайну надо найти и вернуть. Но как?

Ведь царство Тьмы находится в сказочном измерении.

На Куличках у того самого, кого и поминать нельзя.

Отважный Мальчиш-Кибальчиш разведал, что высоко в горах есть таинственные Лунные часы, отсчитывающие минуты ночного мрака. Когда они бьют, образуется пролом во времени, через который можно попасть в подземное царство.

Сам погибший Мальчиш бессилен – его время давно кончилось. Но...

Слышите звук трубы?

Это его боевая Дудка-Побудка зовёт добровольцев спуститься в подземелье и вернуть нашу Тайну.

Волшебная Дудка пробуждает в человеке чувство дороги, не давая остановиться и порасти мхом. Но и она поможет в пути лишь несколько раз.

Торопитесь – пролом во времени закрывается!..