Библиотека

- Информация о материале

- Юлия Иванова

- Категория: Стихи

- Просмотров: 519

Всё делите прибыль

На наших гробах,

И Русь задыхается

В алчных зобах...

Но даже в Париже -

Шаги за спиной...

Всё ближе и ближе

Смешок ледяной...

И страшно бежать вам,

И страшно споткнуться,

Ещё невозможнее -

Встать, оглянуться...

Не дева масс-медиа

С юной красой -

Вас ищет

ВОЗМЕЗДИЕ

С острой косой.

- Информация о материале

- Юлия Иванова

- Категория: Дремучие двери

- Просмотров: 11159

Вирус в компьютере Вампирии.

* * *

Наутро она поехала в Златогорье.

Варя объяснила: ориентир - от железнодорожной станции "Знаменки" или "Совхозная", до них около четырёх километров.

Прежде в тех краях действительно было несколько передовых хозяйств, снабжавших Москву и Подмосковье молоком, мясом, розами и картошкой.

Хозяйства в перестройку благополучно развалились, не выдержав конкуренции с "ножками Буша", луком из Турции и голландскими хризантемами. А также цен на энергоносители, на бензин (всё-таки 45 км. от Москвы), налогов.

Но главное, рыночного соблазна купил-перепродал. Зачем что-то выращивать в зоне рискованного земледелия, когда можно просто безо всяких проблем перетаскивать через бугор мешки с барахлом и жратвой? Если, конечно, позволяет здоровье.

Об этом поведал Иоанне попутчик Саня, который проголосовал у станции, посетовав, что маршрутка только что ушла, а воспользоваться велосипедом /златогорцам выдавались на станции велосипеды, доехал и сдал/ не может из-за травмы ноги.

Обычные велосипеды и велоколяски. Сам Саня изанином не был, просто работал в колбасном цехе в подшефном Златогорью совхозе.

Саня сказал, что теперь все окрестные хозяйства "легли под Златогорье". Нет, они не "блаженные". Таковые в хозяйствах хоть и есть, но мало, а в основном, как санькино ведомство - подшефные.

То есть составляется договор: мы - вам, вы - нам.

Построены новые или отремонтированы фермы. На всех - молокозавод и колбасный цех. Теплицы, минипекарни...

Подшефные могут пользоваться столовой, детсадом, яслями и спецшколой. Спортивным и медицинским комплексами, бытовыми услугами и т.д.

Потом сумма услуг в "златиках" (условная единица Изании, приравненная к рублю) вычитается из заработанного, а разницу можно или доплатить, или получить на руки в обычных рублях.

В любом случае выгодно - на всём готовом, как при коммунизме.

А у "блаженных" - и вовсе коммунизм.

В магазины не ходят, наличка только на мелкие расходы. Весь заработок - прямо на счёт. И заработанное в Изании, и на стороне.

Вычитаются повседневные расходы, а разница, если таковая имеется, идёт не на пьянку-гулянку и прочую дурь, как они изволят выражаться, - а на высокие материи.

Нет, не нищим. Это не благотворительность, это действительно круто. Настоящий бизнес, вроде восстановления производства по стране, инвестиций в науку, передовые технологии...

Многие получают огромные прибыли, счета зашкалиливает. Но правило - всё в дело.

И не так, чтоб академик жрал икру и купался в шампанском, а уборщица мылась в корыте и жевала частик в томате. Никаких привилегий.

- Не ропщут академики?

- Так ведь здесь вроде монастыря, академики сами такой устав придумали. - пожал плечами

Саня, - Добровольцы!

Они и есть "блаженные". У меня сосед изанин. Пятнадцать тысяч баксов на счету у мужика, не знаю уж сколько это в рублях или златиках. Что-то где-то возводит. Распух от денег, а за пивком с нами, как прежде, посидеть - жмотничает.

- Ну а если у жены день рождения, надо подарок купить?

- Ежели причина уважительная - снимешь со счёта. Мол, для такой-то цели.

Но зазнобе шубу уже не купишь - труба. Все расходы-то на виду!

Если всё время нарушать - могут спросить: а зачем ты, собственно, сюда пришёл, парень?

В общем, вертятся все его денежки в деле, умножаются...Носится он со всякими крутыми проектами и смеётся. Мол, многих миллионеров так и изображали - весь капитал в деле, а сам сидит над яйцом всмятку да жену за расходы пилит.

Ну, эти-то на всём готовом, никаких счетов. Самый сейчас популярный - проект "Союз". Восстановление связей среди эсэнговцев.

Бездонная бочка, но Костя, сосед то есть, этим новым "Союзом" бредит. Рассказывает - народ их со слезами встречают, с хлебом солью.

Будто родную армию после оккупации.

Нет, лично он, Санька, пока ещё не созрел для подвигов... Привык после работы стаканчик-другой с корешами пропустить,.. да и по бабьей части...

А у блаженных с этим строго.

- Первые христиане, первые коммунисты, - подумалось Иоанне. А теперь вот - первые изане...

Ехали то полем, то лесом. Обычный пейзаж, правда, с приметами "великих строек", о которых Иоанна немало наслышалась.

Часто попадались на дороге грузовики со стройматериалами, песком и гравием, бетономешалки. Мелькали стройплощадки с башенными кранами.

Саня рассказал, что златогорцы здесь неподалёку раскопали карьер и наладили производство какого-то особого строительного камня.

Иоанна, хоть и вполуха, но слушала, дивилась.

Денис - вот что саднило и болело, как заноза. Довезут ли живым? Поможет ли ему это егоркино царство, о котором рассказывают такие были-небыли?

Само Златогорье, территория бывшего санатория-профилактория, было окружено бетонным забором ещё со старых времён, кое-где заметно подновлённом.

У проходной дежурили охранники в изанской форме. Правда, без пушек, но, как потом выяснилось, пистолеты всё же были.

Любителей наездов на Златогорье, скандалов и провокаций было предостаточно, не говоря уже о рядовых ворах и халявщиках.

Пропуск ей был заказан. Как прежде во многих советских учреждениях, выдали жетон, который надо было вернуть на выходе.

Ей казалось, что она попала в Лужино времён общины. Те же выложенные кирпичными уголками клумбы вдоль дорожек, усыпанных пожухлой скользкой листвой, даже те же поздние лиловые флоксы, что и у неё так и растут до сих пор...

Отпечаток егоркиного детства?

Вари на месте не оказалось - на стройке случилось ЧП: двое ребят получили травмы и Варю вызвали в операционную.

Об этом Иоанне сообщила Айрис, которая тоже куда-то спешила.

Здесь вечно все куда-то спешили, как она потом убедится.

Айрис от имени Вари передала, что Дениса они берут на себя - сегодня же свяжутся с клиникой в Риме.

Айрис, такая миленькая, домашняя, со вздёрнутым носиком, пушистыми ресницами и очаровательным акцентом, а ля Франческа Гааль в роли Петера - со взлохмаченной мальчишеской стрижкой и в комбинезоне.

Она была не просто, как выразилась Варя,"компьютершей". Она сама, как компьютер, выполняла тысячи операций.

Чинила моторы - автомобильные, тракторные, стиральные, колодезно-насосные, часовые механизмы.

Пела на концертах вместе с Егоркой свои "кантри".

Доила коров и командовала всеми фиалочками-чернильницами и сизарями Златогорья.

Отдавая распоряжения, возмущённо вскидывала ресницы:

- Ти ещё здесь? А ну мухой!

Это было ее любимое русское выражение.

И ещё она любила загар. Улучив свободную минутку, лежала под кварцем, хоть Варя и ворчала, что это вредно.

И всегда выглядела, будто только что отгуляла отпуск в Сочи.

Слабостей и недостатков у супергёрл Айрис не было вообще.

Но это Иоанна узнает потом. А сейчас спешащая куда-то Айрис заверяла её, что с Денисом всё будет в порядке. Запросят историю болезни, узнают точный диагноз, возможна ли транспортировка и когда.

Организуют самолёт и спецмашину от аэродрома до места...

Будет это Златогорье - если позволит состояние больного, или одна из московских клиник, где у них свои врачи, решится на месте.

Первый глоток живой воды, чудо... В ситуации, когда любая мелочь казалась неразрешимой и не оставалось ни физических, ни душевных сил барахтаться. Когда ещё вчера она в безумии катала на ладони кроваво-красные горошины, за которые придётся теперь долго каяться на исповеди,.. - вдруг это, казалось бы, стандартно-рекламное "мы возьмём на себя все ваши проблемы".

Но не лицемерный способ, воспользовавшись вашими бедами и растерянностью, содрать с вас как можно больше. И не акт милосердия кого-то из друзей, которым стыдно пользоваться, когда вокруг столько проблем и горя...

А естественный образ жизни.

Банально-невозможное: "все за одного, один за всех".

Над этим Иоанна тоже будет размышлять потом, когда по велению безумно занятой своим виртуальным хозяйством Айрис постучится в нужную комнату.

- Заходите, товарищ. Да, я в курсе, садитесь. Хотите чаю?

Фиалочки и чернильницы...

Ребят же звали "сизарями" - тоже из-за лилово-чернильно-фиолетового цвета формы.

Эта, скорее, была "фиалочкой" - розовощёкая, с русской косой, но современной чёлкой.

Гибрид юной прихожанки с молитвенником и комсомолки с мандатом..

И прекрасное забытое "товарищ", от которого ностальгически защипало в горле.

Воистину вселенское слово...

Не "гордое", а "горнее".

"Наше слово горнее...".

"Нет для нас ни чёрных, ни цветных..."

- Значит, снова "товарищ"?

- Это для гостей, а между собой мы по именам, - улыбнулась она. - Для молодёжи - краткое имя, для прочих - полное.\

Это Айрис с Варварой такой порядок ввели.

Айрис с отчествами всегда путается, а Варвара - по христианской традиции.

Значит я - Оля, а вы... Иоанна.

Какое редкое имя!..

- Когда-то была Яна. Или Жанна.

- Лучше Иоан-на... - девчонка протянула ей сразу обе руки.- Чтоб никто не держал камень за пазухой !

Ни револьвер. Ни кукиш в кармане. Ни авоську..

-Тяжёлую ношу поставим на землю

И к небу сомкнутые руки взметнём!

- Это из нашего гимна. Символика.

- Замечательная символика! - совершенно искренне восхитилась Иоанна.

Обещание позаботиться о Денисе привело её в состояние, близкое к эйфории.

- А вот наш значок. Немного похож на пионерский. Там языки костра, а у нас - три пары рук. Сомкнуть - и ввысь...

- И ещё три горных пика напоминает. И как церковные купола, - щебетала фиалочка. -Варвара просила вам всё рассказать и показать .

Кроме болезни мужа - какие ещё у вас проблемы? Заполните подробную анкету, данные занесём в компьютер...

- А что нужно, чтобы вступить в вашу Изанию?

- Погодите, до этого ещё далеко. Первое время будете подшефной. После обработки анкеты и собеседования выберем удобную для вас и нас форму сотрудничества.

Если дело пойдёт, будем постепенно расширять контакты, подниматься по ступенечкам.

А как кончится испытательный срок - подумаем о приёме.

- Кандидатский стаж?

- Вроде того. Мы ведь на виду. Расслабимся - сковырнут, как коммуняк.

- И ты всё это выполняешь?

- Полтора года ходила в кандидатах, потом приняли.

Нас тут было пятеро, златовских фанок. Две отсеялись, новенькие пришли. Девчонки, ребята...

Дел было по горло - со стройкой, мусором, ремонтом, ничего не работало. Водопровод прорывало, удобства во дворе...

Это теперь устаканилось. Распределяем дежурства на каждый день - кому что нравится. Кто - стряпать, кто - чистоту наводить, кто с детьми возиться...

Это - обязанности. Также и с учёбой. У меня, например, язык, компьютеры - мы с Ленкой под началом у Айрис.

Другие в институт каждый день ездят, или на работу. Далековато, конечно, но куда денешься?

Завтракают, ужинают здесь. Обед выдают с собой. Такой специальный тройной термос. Лёгкий, удобный, не больше буханки.

У нас тут ребята специально сидят на всяких ноу-хау, недофинансированных изобретениях. Журналы штудируют, где что путное. Раскопают, разыщут автора и внедряют. Сперва для Златогорья, потом на продажу.

Наши термосы уже нарасхват, не успеваем рассылать...

Спортом решили заниматься в обязательном порядке - любым, на выбор.

Большинство, конечно, ринулось в бассейн. Классный построили, сеансы расписаны по минутам...

Церковь почти восстановили. Я ведь тоже у отца Киприана, как тётя Варя. Они с моей мамой дружили.

Меня Варя причащать на руках носила, - мама болела, ей нельзя было тяжести поднимать...

- А как отец Киприан относится к Златогорью?

- Отец Киприан? - Оля помолчала, - По-разному.

Чаще с одобрением, но с опаской. Боится, чтоб мы не впали в гордость.

Мол, рвётесь стать "сынами", не побывавши "рабами".

Мол, освобождение от власти материи должно непременно сопровождаться смирением, - только тогда пустоту заполнит сила Божия, которая "в немощи совершается".

И что "блаженны нищие духом".

В противном случае, в "выметенный дом придёт семь бесов вместо одного прежнего"...

Иногда мне кажется, что церковь боится нашей активности больше, чем наших грехов. Так спокойнее, что ли...

- Может, и впрямь спокойнее?

- Егор считает, что когда принимаешь крещение - как бы записываешься добровольцем в армию, разве не так? Как в сорок первом.

Кстати, к нам приходят много комсомольцев, молодых коммунистов, которые не изменили своим идеалам.

Нелепо добровольцу требовать себе денег или жизненных благ. Он пришёл сражаться насмерть и победить, верно? А не отсиживаться в тылу или окопах.

В Изании мы на передовой.

- "Есть упоение в бою"...

Оля согласно кивнула:

- Вы не думайте, отец Киприан старается ничего зря не запрещать. Он и вправду боится за нас, перестраховывается.

Раньше было вроде бы просто - церковь особняком, вне государства, а активные коммунисты вне церкви. Почти вражда.

И идеология: мол, коммунизм - освобождение трудового народа от религиозного дурмана.

А мы, изане, прямо говорим: - Святые отцы, монахи, нет выше вашего подвига. И вы, наверное, ближе к Богу...

Но дайте и нам, мирянам, возможность вступить в бой.

Ну, поправьте, коли что не так...

- Часто поправляют?

Фиалочка вздохнула.

- Егор все проекты носит на благословение.

Возражения, сомнения, не без этого.

Но вообще-то отец Киприан, как правило, благословляет.

Главное - результаты, плоды, а у нас они добрые.

Хотя и опасения понять можно: мы - первопроходцы.

Опасается, чтоб в какую-нибудь новую религию не ударились, в экуменизм. Секты, масонство, сейчас всего полно.

Не успеешь оглянуться - к себе тащат.

- Я тоже хочу добровольцем, - сказала Иоанна.

- Давайте не торопиться.

Молодым, легче. А вы наверняка прикипели к прежнему образу жизни. Вещам, безделушкам, привычкам.

По живому резать трудно, пусть прежняя шкура сама отомрет и слезет.

А не отомрёт кое-где, пусть так и остаётся. Ведь даже в бой берут с собой какой-нибудь амулет или игрушку, верно?

И ревматизм впридачу, и от других старых болячек никуда не денешься...

Так что начнём-ка с начала, ладно?

Сейчас вы мне ответите на кое-какие вопросы и заполните вот эту анкету.

Все данные занесём в компьютер и начнём новую жизнь...

* * *

Вопросики были те ещё.

Твои взаимоотношения с Небом (с высоким, неведомым, тайным, священным). В общих чертах.

С церковью? С государством?

Твое мироощущение, философия, жизненное кредо.

Почему пришли в Изанию?

Что вам здесь нравится и что не нравится?

Какие будут предложения по улучшению?

Довольны ли вы собой? Готовы ли в данный момент предстать перед Всевышним?

Или Судом Совести, если не верите в Бога?

Что хотели бы изменить в своей жизни, если бы вам было дано до Суда ещё какое-то время?

Есть ли у вас заветная неосуществлённая мечта? Творческий или деловой замысел, изобретение?

Какая вам нужна помощь, чтобы их воплотить в жизнь?

Какие ещё у вас проблемы? Денежные, жилищные, бытовые, семейные, психологические?

Что вам вообще мешает полнокровно жить, гнетёт, лежит на совести?

(Семейные дрязги, быт, суета. Собственная лень, несобранность, нерешительность. Бесконечные обязанности, домогательство близких и друзей, страсти (погоня за деньгами, ненужными красивыми вещами и тряпками, вообще "красивой жизнью", какие-то вредные привычки). Проблемы со здоровьем, родственниками, соседями, детьми и внуками).

Подчеркнуть.

Какие три желания ты бы загадал, если б поймал Золотую рыбку?

Какие, с твоей точки зрения, у тебя есть недостатки, от которых хотелось бы избавиться?

Какие у тебя вообще слабости, привычки?

Помните, что к вашей исповеди будут иметь доступ лишь священник и врач-психолог.

Всё это конфиденциально, и в ваших интересах быть абсолютно искренним и добросовестным в ответах.

Ибо если будете скрывать болячки, недомогания и язвы, от которых хотели бы излечиться, то кто сможет вам помочь?

Твоя основная профессия, любишь ты её или ею тяготишься?

Какими ещё обладаешь талантами?

Чем занимаешься охотно, чем - по необходимости и чего терпеть не можешь?

Что с удовольствием делаешь и умеешь по хозяйству и что предпочёл бы, чтоб сделали другие?

Какими материальными благами обладаешь? (Квартира, загородные дома или дачи, гаражи, машины, денежные накопления, драгоценности, антиквариат, другие ценные вещи).

От чего из вашего "имения" могли бы безболезненно для себя избавиться? Навсегда или на время, сдав на выгодных условиях в аренду?

Мы хотим помочь вам освободиться от лишнего, осуществить то, что вы хотели бы успеть, если б Провидение даровало вам такую возможность.

Мы берём на себя все бытовые, семейные проблемы соответственно нашей программе "Хлеб насущный".

Став изанином по убеждению, вы сможете использовать свободные средства как для укрепления и расширения нашего Союза, так и выступить в роли издателя, инвестора, мецената.

Участвовать в любой программе: возрождения страны, милосердия, экологии. В программах "Хлеб насущный", "Освобождение", "Союз", "Храм", "Наука", "Культура", "Дети".

Лично или объединив свои капиталы с другими. Объединив ваши счета...

- Вы можете на какие-то вопросы ответить сейчас, если не торопитесь. Или взять анкету домой, подумать. Тётя Варя освободится, наверное, только к обеду, много больных.

- Ничего, я дождусь, погуляю пока. Так я забираю анкету?

- Конечно, как вам удобнее.

В коридоре уже сидели трое.

- Ага, и здесь очередь, - не без злорадства едва успела подумать Иоанна, как Фиалочка тут же распорядилась:

- Двое пройдите в 15-ю комнату, там вас товарищ примет.

* * *

На улице шёл дождь. Иоанна сидела в холле, уткнувшись в анкету, и мечтала.

Любимое дело. Необходимое, самое-самое...

Конечно, написать книгу. Может, даже не художественную.

Размышления, сомнения, метания заблудившейся души, нащупывающей узкую тропку к Неведомому, зовущему "из прекрасного далёка".

Души, посетившей мир в "минуты роковые"...

Как-то она раскрыла наугад Библию.

"Напиши, что Я сказал тебе, в книгу", - вот что ей выпало.

Тогда одолели сомнения: духовный подвиг - это пост, молитва. Дела милосердия, церковная жизнь...

Какое место здесь занимают призвание, талант, творчество?

Потом вспомнила "Иоанна Дамаскина":

Блажен, кому ныне, Господь, пред Тобой

И мыслить, и молвить возможно!

С бестрепетным сердцем и с тёплой мольбой

Во имя Твоё он выходит на бой

Со всем, что неправо и ложно!..

"Книга" - ей был такой же ответ.

Она давно её задумала, писала урывками, - то запоем, то надолго откладывая...

Оставленная на столе недописанная страница желтела, выгорала на солнце...

Поначалу получалось нечто религиозно-философское. Потом ворвалась политика, с полными ярости и боли, как на митинге, монологами...

А теперь?

Торговля цветами и огородные работы... Эти дурацкие бдения у телеящика в бесплодном ожидании желаемых новостей - когда же прекратится это безумие?

Ужастики, когда некие чудища откладывали яйца внутри живой человеческой плоти, жрали изнутри, а затем прорастали склизкими извивающимися щупальцами, удушающими всё и вся...

Мразь, нечисть, терзающая Родину изнутри.

Неужели только Вселенский Армагеддон сможет их уничтожить? Смерч Гнева Божия, сметающий всё на пути?

Пусть сильнее грянет буря!..

Потом Айрис деловито скажет:

- Изания - вирус в вампирском компьютере.

Мы разрушим их программы, не будем играть по их правилам.

Создадим чужую среду, чтоб они постепенно потеряли силу.

Они будут лопать сами себя, пока не сойдут на нет.

Так хотелось верить Айрис!

Хоть и предсказывал Библейский Апокалипсис власть Зверя, полную разобщенность людей, номер у каждого на руке и челе...

Голодная смерть или изгнание - удел непоклонившихся Зверю...

Сможет ли Егорка Златов сразить Дракона?

Егор Свободоносец...

Да, конечно, она бы закончила Книгу. Что ей нужно? Да ничего такого.

Тихая комната, нормальная простая еда, прогулки с Анчаром, вечером - новости.

Почитать что-либо "горнее" для души.

И писать, писать...

Можно жить в Златогорье, как в доме творчества, как прежде в Комарове или Болшеве...

При мысли о расставании с Лужино защемило сердце.

- Оставьте себе любую часть дома, - развеяла Оля её сомнения. - Вы -хозяйка, мы арендаторы, приезжайте, когда захотите.

Все будет в порядке. По согласию с вами, где надо, поправим, отремонтируем.

Компьютерный центр подберёт несколько подходящих вариантов жильцов, - кто работает или учится в ваших краях, чтоб не терять часы на дорогу.

Вообще это наш принцип - селиться компактно, так легче наладить питание и быт.

Участок тоже можно использовать на все сто - деревья и кустарники будут обрезаны, подкормлены, где необходимо - заменим на лучшие сорта.

Теплицы подремонтируем или построим новые.

Цветы? - нет, она больше не будет этим заниматься, слишком мало осталось времени, ей под шестьдесят...

Ну что ж, пусть сдаст цветочное хозяйство в аренду, поделится опытом составления букетов, реализации.

Стоимость луковиц, корней, обёрточной бумаги - всё учтём. Кстати, в Златогорье отличные оранжереи.

И цветы выращиваем - вам надо обязательно посмотреть, можете подключиться. Так, иногда, в охотку...

Гараж и машину тоже можно сдать в аренду на выгодных условиях - в случае необходимости Златогорье обеспечит любым транспортом.

Наш принцип - ничто не должно простаивать, пылиться зря.

Теперь - лишние вещи. Мебель, старые холодильники, телевизоры, запасы стройматериалов, одежды, ткани, обуви - сколько всего накопилось ненужного и на даче, и в московской квартире!

Выбросить или отдать кому попало - жалко - у каждой вещи - своя история, свой период жизни.

Иоанне даже казалось иногда - есть у вещей если не душа, то какая-то тайна, особенно у тех, с которыми прожила годы, и отдать в благодарные нужные руки - как это здорово!

Ей лишь надо всё лишнее подготовить и упаковать.

- Подъедет машина и увезёт вещи на специальный склад, где их почистят, рассортируют, починят, если требуется, и по Изан-нету распределят нуждающимся.

Для беженцев-новосёлов такое подспорье как воздух.

По всей Изании организованы мастерские умельцев под весёлым названием "Щи из топора" - полезные вещи из старых и поломанных.

Предметы роскоши. Всякие там украшения, шубы, вечерние платья, антиквариат.

Или поможем реализовать - деньги поступят на ваш счёт; или можно мебель, например, пристроить напрокат в элитные квартиры, которые Изания сдаёт иностранцам и новым русским на выгодных условиях.

Есть у нас и спецхран - сейфы и холодильник для мехов и тканей, куда наши златогорские модницы свезли в общую кучу любимые цацки и пользуются сообща.

Меняются колечками, шубами, серьгами, вечерними туалетами...

Возникла необходимость, бес попутал - приходи и выбирай. Поносишь, надоест, и вернешь.

- А не было потерь, краж?

- По-крупному, слава Богу, нет. Потом, у нас ведь деньги, "златики", - как бы безналичные, условные.

Каждая вещь оценена. Прибавят стоимость к вашему счёту или вычтут - и все дела.

А воровать изанину нелепо - с этой целью лучше вернуться в Вампирию.

Здесь все на виду, а потом у нас - свои охрана, розыск...

Если ты к нам пришёл, чтобы тебе помогли избавиться от лишнего - зачем снова лезть в петлю таким диким способом?

Проще расторгнуть договор и уйти.

- А можно?

- Что за вопрос! Сообщи заранее, сделаем необходимые перерасчёты, иногда назначим некий переходный период, и до свиданья.

Среди изан, правда, таких случаев не было. У подшефных и даже кандидатов - были.

- А причины?

- Разные. Не всем по плечу свобода. Вместо того, чтобы заняться делом, о котором, вроде бы, грезили, начинают беситься без привычных кастрюль, тазов и беготни по магазинам.

Иногда удаётся с этим справиться, иногда нет. Особенно неверующим, новоначальным.

В монастырях послушников благословляли туалеты чистить. Самую низкую работу, чтобы смирить, занять плоть и руки тяжёлым трудом, уста - постоянной молитвой, чтобы отречься от своего падшего "Я".

А мы сразу хотим летать.

Страшно, голова кружится, тянет обратно в клетку...

Тут главное - увлечь и увлечься, занять всё освободившееся время.

Чтоб было несколько любимых интересных дел.

Мы на опыте убедились, что талантливый человек талантлив во многом, что совсем бездарных людей просто нет.

Надо лишь помочь раскрыть эти дары и направить "на работу жаркую, на дела хорошие".

В плену у времени. Егор о главном

* * *

- Твоя цель – не просто что-то там построить или улучшить.

Заняв своё место, свою, предназначенную Творцом нишу, исполнять Призвание.

Сверхзадачу. Для которой ты призван, как воин, на землю.

"Мы рождены для вдохновенья». Чтобы исполнить предназначение, необходима духовная свобода.

Нестяжание, аскеза, единство и чистота – лишь наши средства на пути к этому освобождению.

Освобождению ДЛЯ Бога, а не ОТ Бога.

Здесь - разница между двумя мирами.

* * *

Самоотверженность, вплоть до подвига смертного, возможна и в фанатичном идолопоклонстве типа национализма, фашизма...

Нам сказано, что духа Света от духа злобы и тьмы можно отличить по плодам.

Даже не по внешним успехам нашей страны, - например, выигранной страшной войне, а по состоянию душ человеческих в те годы.

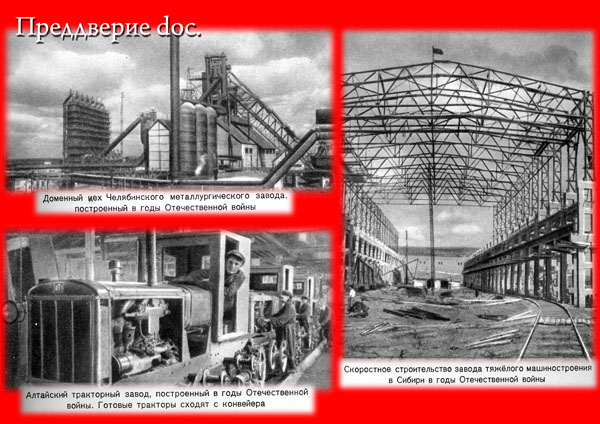

Книги, песни, фильмы двадцатых - сороковых свидетельствуют об осуществлении высокого предназначения народа, независимо от количества церквей и внешней религиозности.

* * *

- Наблюдай свой внутренний компас, указывающий Путь. Это особенно необходимо в последние времена.

Говорим ли мы в храме: "Господи, помилуй!", или просим: "Прекрасное Далёко, не будь ко мне жестоко!" - важно лишь "от чистого истока" начать восхождение.

* * *

"Ты вечности заложник у времени в плену". Замечательно сказано.

Да, мы в плену у времени. Убиваем время, а оно - нас. И оно всегда побеждает в этой дуэли.

Единственный способ вырваться - перестать убивать время.

Здесь нам и поможет Изания.

Но наши возможности ограничены.

В наших силах освободить человека от власти дурной необходимости, дурной материи и дурной количественной бесконечности.

Однако это - внешнее освобождение и само по себе ничего не значит.

Точнее, мы освобождаем не самого человека, а его время.

Время из мёртвого становится живым.

Но мы не знаем, что делать с нашим освободившимся временем и с собой.

Время живо, но мы-то мертвы.

Теперь нам предстоит освободиться от самих себя, от собственной мёртвой самости и превратить наше время в вечность.

Это - единственный способ обрести подлинную свободу.

Три ступени подчинения ведут к этой божественной Свободе:

1.Подчинить тело разуму.

2.Победивший тело разум должен подчиниться духу.

3.Победивший разум дух должен подчиниться Богу. Открыться для Его животворящей благодати.

И тогда отсохшая ветка прирастёт к лозе. И ты, блудный сын, вернешься в Дом Отца. В царство Света, Истины и Свободы.

И поймёшь, наконец, что Свобода - не сомнительная возможность выбрать тьму внешнюю вне Дома Отца, а великое право приобщённости к Божественной Свободе Творца.

* * *

Коллективное бессознательное народа отвергло отступившую от христианства власть последних двух предреволюционных веков, приняло идеи коммунизма, как максимально приближенные к христианству. И пока была в нём вера в вождей, народ творил чудеса и спасался.

Но власть снова пала, изменив идее.

И народ так же отвернулся от лжекоммунистов, как когда-то от лжехристиан.

А затем не принял и Вампирию, отторгая её, предпочитая протестную смерть от дурмана вживанию в противную душе жизнь.

Коллективное бессознательное - это и есть стихийное движение на Зов, следуя показаниям внутреннего компаса.

Он позволяет народу угадать Путь и двигаться на Голос, вопреки всякого рода ярлыкам, теориям и соблазнам вампиров с обслуживающими их лжепастырями.

* * *

Главный наш вампир на троне - мистическая фигура, живой труп, подпитывающийся народной кровью.

Его порой даже жаль. Он мучается от своего бессмертия и от своей злой разрушительной сущности, как в американских ужастиках.

Он - пленник духов злобы поднебесной, обрушившихся на Русь. Ринувшихся в окна и двери российского храма, подобно нечисти в гоголевском Вие

* * *

Иногда коллективное бессознательное вписанного в сердце Закона, внутренняя стрелка компаса избранников, безошибочно поворачивающая на Зов пастыря Небесного, указывает мимо храма.

Так было в России послепетровской, так происходит и сейчас, когда нищая паства порой видит пастырей в мерседесах, благословляющих власть Вампирии.

Тут, в первую очередь, для каждого мыслящего прихожанина возникает вопрос:

- А не ставят ли таким образом пастыри себя и свою состоятельную паству в положение евангельских богачей? Которые попадут в ад лишь за то, что пируют, когда внизу на ступеньках сидит нищий Лазарь?

И не вводит ли этот терпеливый нищий Лазарь своего брата по вере - богача в соблазн, подставляя покорно и терпеливо его вампирским зубам свою шею и думая со злорадством:

- Пей, пей, зато я попаду в рай. А тебя, шакала, в геенну упеку на веки вечные!

Не гуманнее было бы,( во всяком случае, с точки зрения верующего в бесконечную ценность для Бога каждой души человеческой), не проповедовать о пагубности вампиризма /пророков, как написано в этой притче, никто не слушает/, а совершить по возможности бескровный переворот?

Принудив тем самым богача жить по заповедям. Пусть нанеся урон его собственности, но зато отстояв его душу?

Иными словами - не является ли неверно понятая христианская догма о смирении и терпении в отношении ко злу - тем более не к твоим личным врагам, а к растлителям, обидчикам слабых и угнетённых, - никакой не добродетелью, а сеянием и умножением вселенского зла?

Служением не Христу, а князю тьмы. Обманом и оборотничеством.

Ибо жертва вампира - вовсе не святой, а другой потенциальный вампир. Ждущий лишь момента в свою очередь вцепиться в глотку более слабого.

Иными словами, я своим терпением ввожу ближнего в соблазн.

То есть, если я хочу погубить какого-то ненавистного врага, я должен спокойно позволить ему отнять мою собственность (как и произошло в стране 90-х), позволить положить кому-то в постель мою жену и продать на панели дочь, провозгласив это "свободой".

А хищника-банкира, грабителя "посадить на трон".

И "провозгласить героем палача".

Если грех - болезнь к смерти, то как мы можем давать в руки невменяемого руль управления?

Это простительно неразумной толпе, но не нам в так называемом "демократическом" обществе. Где правителей выбирают и есть возможность влиять на ход истории.

Выбирая "вампиров" во власть, мы не только вводим правителя в соблазн творить гиперболизированное зло, а его подданных - подчиняться злой силе (ибо что не от Бога, то от дьявола), но и сами выступаем в роли орудия соблазна для "малых сих".

Которым мы навязываем не жесткую власть, о коей сказано, что она "от Бога", ибо послана нам в наказание, но власть растлевающую.

Нарушающую все заповеди, которую объявить "от Бога" - кощунственно.

Мы выступаем таким образом в роли тех, "кому лучше было бы вообще не родиться".

Был Огонь, который попалил целую эпоху, но Огонь очищающий.

Можно утверждать, что после войны/ за исключением хрущёвской эпохи/ началось возрождение церкви.

Но после развала СССР, несмотря на внешний "церковный бум" - вновь приземление, обмирщение, чтобы не сказать - отдание богова кесарю. И даже прямое поклонение кесарю.

И если с амвона опять будут говорить о терпении и смирении в отношении оккупировавших страну растлителей, хищников и воров, внутренний компас народного бессознательного вновь укажет мимо храма.

И народ отвергнет "такую истину".

Не покорность мировому злу и не новая дерзновенная попытка победить его, влив в очередной раз молодое вино в старые мехи, а ВЫХОД из СРЕДЫ ЗЛА.

Прорастание сквозь толщу зла к Свету - вот путь Изании.

Объединяясь, срастаясь кровеносными сосудами с животворящими корнями божественного Древа Жизни.

* * *

Однако самой великой подлинной Революцией будет Судный День, когда свершится кровавый радикальнейший мистический вселенский переворот, - насильственное окончательное уничтожение зла.

Великая Жатва.

- Мы - воины, ратники этой Великой Грядущей Революции, о которой молимся:

-Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века.

Это не будет победа одного класса над другим, жертвы над хищником. Ибо каждая жертва - потенциальный хищник, ждущий своего часа.

Это не будет победа национальная, расовая, политическая, ибо всё это - идолопоклонство.

Это будет не просто победа разума над плотью, духа над плотью и разумом, - дьявол вообще не имеет плоти. Не ест, не спит и не пьёт, и разум у этого бывшего всесильного ангела беспределен.

Это даже не будет победа смирения и самопожертвования над самостью и гордостью. Ибо и идолопоклонники самозабвенно и смиренно служат своему идолу.

Это не будет и победа над дьяволом, ибо дьявол изначально побеждён Творцом.

Речь может идти лишь о твоей личной победе, о твоей роли в осуществлении Замысла Творца.

Подарить по "образу и подобию" детям своим счастье подлинного Бытия.

Но нет подлинного Бытия вне Царствия, вне дома Отца.

НЕОБХОДИМОСТИ жить в доме Отца.

И нет подлинного Бытия без СВОБОДЫ.

Добровольного избранничества этой Несвободы, этой Необходимости - вернуться блудному сыну в Дом Отца.

Как примирить эту трагическую несовместимость, послужившую началом истории с момента первого непослушания наших прародителей Творцу? И принесшую столько страданий и горя человечеству на пути "к солнцу от червя?"

Этот вопрос решается лишь индивидуально, в каждой конкретной душе. Мы сами подписываем себе смертный приговор или путь в Жизнь.

Каждый - себе лично. В этом и состоит наша свобода.

* * *

Нам дано великой милостью Отца временное стареющее тело и смерть, чтобы мы могли через болезни и скорби, через временное и тленное затосковать о Подлинном и Вечном.

О том миге, когда смерть освободит нас, и мы скинем страдающее бренное тело, как изношенную кожу.

Нам дан вписанный в сердце Закон. Мы слышим Зов, когда ХОТИМ его услышать.

Но даже когда мы закрываем дверь перед Творцом, Он терпеливо, смиренно ждёт нашего решения.

Он дал нам разум отделить подлинное от мнимого. От лжи, тлена и грязи.

Он дал нам душу, дал гармонию и красоту окружающего мира и возможность оценить эту пусть бледную, но тень мира Горнего.

Он сотворил для нас пространство и время - место и время подумать и выбрать.

Он даже сам стал одним из нас, человеком, пострадал и умер за нас ужасной, мучительной смертью. Искупил нас Своей бесценной Божественной Кровью.

Выкупил нас у работорговца, дьявола, этой Кровью.

А мы, безумные, снова, возвращаемся в камеру вечных пыток и вечной смерти.

Творец отдал нам всё, что мог. Он не может лишь насильно спасти нас, насильно вернуть в Царствие, в Дом Отца.

Вне Которого нет Жизни, лишь тьма внешняя, ибо всё земное рано или поздно рассыплется прахом.

Это не жестокость Творца, это - необходимость, следствие дарованной нам Свободы. Ибо без Свободы нет Царствия, а вне Царствия нет Жизни. Нет жизни вне послушания Творцу и нет жизни вне Свободы.

То есть "путёвка в жизнь" по Замыслу - свободно избранная необходимость идти на Зов к дому Отца.

Падать, спотыкаться, подниматься, поднимать ближнего, идущего рядом, и снова идти на Голос.

Помня, что "дорогу осилит идущий".

Это и есть "Царствие Божие внутри нас" - свободно избранная необходимость идти на Зов.

Замысел не касается всего падшего человечества - это было бы нарушением Свободы. А лишь "избравших".

Мы "куплены дорогой ценой". Нам даны время, здоровье, силы, разум, душа, красота мира, мы искуплены Божественной Кровью у похитившего нас рабовладельца.

И любящий, всё простивший Отец ждёт нас на пороге вечного и прекрасного Отчего Дома.

И если мы после этого предпочитаем пир во время чумы во тьме внешней - кого и что нам упрекать, кроме своего безумия.

Мы сами подписываем себе смертный приговор, став исторической соломой.

Господь - Хозяин Виноградника, а мы, избравшие путь на Зов, - Его садовники.

Которые в ожидании Великой Вселенской революции, осуществлённого Замысла, Судного Дня - не должны дерзать самолично вырезать кажущиеся мёртвыми ветки.

Лишь Хозяин ведает, есть ли в них жизнь.

Долг наш -заботиться о винограднике, охранять от расхитителей, взращивать с терпением и любовью.

Помочь лозе прорасти сквозь камни и тернии, привить дикую - к родной. И не роптать, когда дичок колет нам руки или кажется безнадёжно усохшим.

Так мы должны жить в ожидании, в чаянии Великой Революции конца времён и Судного Дня, не покладая рук увеличивая, умножая жатву Господню.

Что же касается общественной жизни, то это всегда выбор из двух зол.

И мы, выбирая, агитируя, голосуя, всегда должны бороться за тот порядок, при котором виноградник, оставленный нам на время Господином, лучше сохранится и принесёт больший урожай.

То есть за общественный строй, при котором будет меньше хищников, убийц, идолопоклонников. Лжецов, воров, развратников, чародеев. Праздности, суеты, соблазнов, - всего того, о чём так грозно предупреждает Закон.

И, конечно, вершить дела милосердия - ухода за виноградником.

Терпеливо, с любовью, не ожидая земной награды и славы.

Нам ли, немощным, спасать всё человечество, если сам Господь спасает лишь избравших спасение?

Отсев - суть Замысла, суть исторического процесса.

Нам - взращивание и уход, жатва - Господину.

Разве вы не видите разницу: быть за оградой Вампирии и быть за оградой от Вампирии?

В своё время ратовали за коммунизм «с человеческим лицом».

Цель Изании – общество с «богочеловеческим лицом».

Почему ходите крыльями? Интервью Егорки

* * *

- Признайся, Егор, когда несколько лет назад ты был "фиолетовым мальчиком", проповедовал и пел по клубам про какие-то законы небесные и тебя мало кто принимал всерьез, признайся, ты и сам не гадал, не думал воплотить свои песенки в жизнь?

- И думал, и гадал. Более того, я и запел, потому что так лучше слушают.

Аудитория собирается побольше, можно билеты продавать. За проповеди не принято брать деньги, а средства были позарез нужны.

Песни лучше запоминаются. Их подхватывают, поют в подъездах. Записывают, переписывают…

- То есть способ внедриться в массы?

- Можно и так. Поиск спонсоров и единомышленников...

- "Изане" - это что-то инопланетное. Сейчас, когда вы достигли ощутимых успехов, многие, в том числе ваш покорный слуга, до сих пор не понимают…

Что это - секта? Какая-то всемирная религия?

- Чушь. Особенно насчет "всемирной религии".

Опыт Вавилонской башни уже был. Объединившись в гордыне, влезть на небо.

Башня рухнула. Строители заговорили на разных языках, перестав понимать друг друга.

Образовались нации, народы …

Им вновь предстояло найти свой путь вверх.

Я, к примеру, православный. Считаю свою веру единственно правильной.

Но есть еще мусульмане, буддисты, иудеи, католики, протестанты и т.д.

Каждый, как и я, убежден в правоте своей веры.

Значит ли это, что я должен кого-то насильно обращать или соединять несоединимое?

Сколько уже было религиозных споров и войн!

Путь человека к Богу - неповторим, как и его лицо. Наверное, и путь народа.

Поэтому каждая церковь идёт к Истине своей дорогой. Не дело мирян судить, встревать.

Но всё же есть общее.

Мы - альпинисты. Пусть в разных связках, или в одиночку… Падая, срываясь, но идем, карабкаемся к вершине.

Одни верят: там – счастье.

Другие идут на зов.

Третьи особо не задумываются – просто ловят кайф от восхождения.

А прочее человечество в это время спокойно расположилось внизу, в долине.

Кто фазенду с бассейном строит, кто выпивает и закусывает, кто просто нежится на солнце...

Но все они исповедуют, что "умный в гору не пойдет".

Вот разница между нами...

Изане смотрят вверх. Они - под ноги.

- Соколы и Ужи?..

- Давай без ярлыков.

Мы не революционеры и не собираемся никого свергать.

"Царствие внутри нас".

Оно начинается, когда перестаёшь жить по законам мира. Который, как известно, "во зле лежит".

Это не означает, что мы не законопослушны. Просто наш Закон – выше...

У изан много общего, как и у наших религий...

К вершине надо идти налегке - поэтому нестяжание.

Восхождение не место для эпикурейства. Значит, стремление к чистоте, нравственности.

Вместо конкуренции - взаимопомощь в тесной связке.

Что же касается демократии...

Демократическим голосованием был отправлен на казнь Сам Бог вместо преступника Вараввы.

Так решила толпа.

"Демократия в аду, а на небе - царство", - сказал Иоанн Кронштадтский.

Неба хватит на всех. Поэтому мы не отпихиваем друг друга, а смыкаем руки...

- Отсюда эти значки?

- Три фигурки символизируют разные расы. С сомкнутыми, поднятыми вверх руками, как бы опоясывающими землю. Восхождение в связке.

Напоминает и три языка пламени. И церковные купола, кстати, тоже символизирующие горящие свечи...

"Даю свет, сгорая".

- Твоя песня о свече стала чем-то вроде гимна Изании, верно?

«Лишь тепло и свет соединяются с небом, а холодный воск остаётся на земле", - что-то вроде этого... И рефреном - "Даю свет сгорая"...

Ты тогда любил латинские изречения. Я даже записал... Вот:

- ... Своё же съедает...

- Угрызает.

- Ну да. Или:

"Не ищи себя извне"...

Красиво...

Итак, не религия, не секта, не партия, не коммуна...

Кто же вы, Егор Златов?

- Лично я - православный. Но вокруг меня много людей иной веры. И материалистов-язычников всех мастей. Которые тоже не приемлют мир со лживыми конституциями, кодексам и законами "что дышло".

Защищающими, чаще всего, права и свободы не слушаться Творца.

Закон мира – брать. Неба - отдавать.

У Бога - Истина, Вечность, Любовь.

У мира - гласность и трёп. Времяпровождение, секс.

У Бога - "больший - слуга меньшим", в миру - наоборот..

.

Злу ничто не мешает объединяться. Нам же, как ни парадоксально, препятствуют различные веры.

Не в силах их примирить, мы разобщены и обессилены перед лицом зла.

Разве такое разделение угодно Творцу?

Не из-за этого ли коммунистам, стремившимся объединить народы в противостоянии царству Тельца, пришла в голову неудачная мысль вообще обойтись без Бога?

« Из-за религий "одни неприятности и раздрай", - сказал мне один идеологический работник.

На этом, собственно, эти идеологи и погорели.

Почему единственным способом жить в миру по-Божьи стала полная изоляция от мира? Уход из него, сродни монашеству?

Поэтому мы и решили объединиться.

Законы Неба вписаны в сердце Самим Творцом и практически совпадают во всех религиях.

Эти законы восхищали Канта.

Их исповедовали отвергавшие Творца коммунисты, назвав "совестью".

- Свобода, равенство и братство?

- "Братство" - с известными оговорками.

Что же касается "свободы" и "равенства", то при неравных от рождения возможностях практически неограниченная возможность потребления, провозглашённая современным обществом, приводит ко взаимному исключению этих двух понятий.

Один имеет неограниченную свободу съедать другого.

Абсурдно говорить о равенстве людоеда, съевшего капитана Кука, и возмущённого этим фактом джентльмена.

На том основании, что джентльмен тоже может съесть в ответ любого из каннибалов...

Дарованная свыше свобода - кроме узкого понятия "свободен не слушаться Творца" - включает в себя бесконечно высокое понятие свободы в Боге.

Не свобода осуществлять грех, а свобода от греха, от недостойных человека страстей.

Есть в патерике прекрасная притча о двух монахах. Один преодолевает искушения "золото, женщина, личный враг" невероятными усилиями, другой же просто не отличает золото от камня, красавицу от старухи и злейшего обидчика от благодетеля...

Второй монах преодолел земное притяжение, себя, свои страсти.

Он воистину божественно свободен. Если, конечно, не уловлен на гордости.

Гордость - самая коварная и страшная несвобода. Сатанинская, можно сказать.

Свобода от Бога.

То есть рабство у дьявола. У тления и смерти.

Судимы будут не слепые, а не желающие видеть Свет.

Идёт смертельная схватка двух миров.

Народ, ещё накануне восторженно бросавший под ноги Спасителю пальмовые ветки и кричавший: "Осанна!", вдруг хором провозглашает: "Распни его!"

И это - тот же самый народ.

В чём дело?

Жаждущие от Мессии славы, денег, власти вдруг увидели Его униженным, покорно страдающим. Отдающим всё, включая саму жизнь Свою…

И не поняли божественного величия этой жертвы.

Им подарили ЦАРСТВО БОЖЬЕ, первородство, а они требовали "чечевичной похлёбки".

Временного земного благополучия.

Первородство и чечевичная похлёбка. Так с тех пор и пошло...

Мы исповедуем законы ПЕРВОРОДСТВА.

Господь послал нас в мир ОТДАТЬ ДОЛГИ.

"Даром получили, даром давайте". На служение жатве Господней.

Поезд ушёл, багаж уехал вместе с ним..

Вокруг - тьма, впереди - Суд, а за душой одни долги.

Рабы, умножившие данные Господином таланты, были вознаграждены. А зарывший талант в землю и вернувший его со словами: "вот тебе твоё", был наказан, выброшен, как сказано, во тьму внешнюю, где "плач и скрежет зубов".

Заметь, раб этот вернул долг Господину!

Что же ждёт нас, тратящих таланты на себя, на свои похоти - то есть на чужого господина?

На князя тьмы?

Мы, Изане, хотим не утучняться, утяжеляться, врастать, а освобождаться, взлетать.

Мы проповедуем Восхождение.

Пусть разными путями, но вверх.

Мы - это братья, друзья, товарищи - кому как хочется.

Но не господа, не враги и не конкуренты.

Мы - воины одного Неба, в одной армии, идём к одной вершине.

Нам дана огромная прекрасная земля, одна на всех.

Завещано жить дружно, семьёй.

Поэтому мы отвергаем всё, что нас разделяет.

Но в руках у нас разные путеводители.

И, пока нет почвы для объединения религий, попытки сделать это искусственно могут привести лишь к ещё большему разделению.

Выход - снова сомкнуть руки вокруг горы и - вверх!

Чем выше, тем ближе друг ко другу и к Небу.

Так уже было не раз за нашу тысячелетнюю историю - и во время войн, и в годы советской власти. Когда мы блуждали вслепую по горе, героически продираясь сквозь заросли колючек и полчища змей в поисках светлого будущего для грядущих поколений.

"Светлого", но смертного!..

Да, мы сбились с пути, или нас сбили - неважно.

Только напрасно нас зовут вернуться к подножью, покаяться и "жить, как все".

Пусть "иных уж нет, а те далече". Пусть цепь поредела и нам придётся долго карабкаться выше и выше, чтобы снова дотянуться до рук друг друга...

Мы все равно исповедуем - только вверх.

Чем выше, тем ближе друг к другу и к Небу.

- За что люблю Златова - говорит песнями…

Если не ошибаюсь, это ведь из твоей новой песни, а, Егор? Романтик ты наш.

- Из старой. Новую мы с тобой только что сочинили. Только пока без музыки.

- Ну-ка, ну-ка...

- Почему вы говорите песнями?..

Почему ходите крыльями?..

Почему укрываетесь листьями?

Почему спасаетесь тучами?

Почему держитесь стаями?..

- Потому что зовёмся птицами…

Добрая война.

* * *

- Вы можете вести литобъединение, - предложила Фиалочка, - у нас многие пробуют перо, и школьники, и взрослые.

Надо их научить "чувства добрые лирой пробуждать"...

Я что-то не так говорю?

- Всё правильно, - спрятала улыбку Иоанна, - Так все-таки добро или война?

- Добрая война.

- Добро с кулаками?

- Добро со щитом от зла...

Выберите, что вам ещё по душе, дел у нас навалом. Вот список вакансий только по Изании.

Умеренная физическая работа тоже для разнообразия неплохо. Говорят - психотерапия.

Ведь у вас сейчас стресс из-за мужа...

Кстати, вот вам и медицинская анкета, пока предварительная. Потом пройдёте полное обследование.

* * *

Да что там, она же всё умеет.

Может и обои поклеить, и окна-двери покрасить, и с линолеумом управится - дед её всему научил.

Только бы с Денисом обошлось.

Господи, исцели его...

Она знает, что как мать и жена никуда не годится.

Он выбивался из сил, умирал, а её рядом не было.

Она всегда была "кошкой сама по себе", и ничего тут не поделаешь.

Но сейчас она готова с утра до утра в любом качестве вкалывать в этом пятом сне Веры Павловны.

Только вылечите его...

Мысль, что Денис может умереть, была совершенно невыносимой, приводя её в полное смятение.

В этом ужасе было что-то мистическое.

-Только не это, - в панике молилась она, - Не это...

В анкете были и вопросы о семье.

Иоанна поведала про свекровь и штаб "краснокоричневых" в их квартире.

Неожиданно обнаружилось, что кое-кого из соратниц свекрови Оля знает. Мол, коммунистов в Изании предостаточно, как старых, так и новых всех ветвей.

Можно даже сказать, что Изания их объединяла как некое нейтральнее надполитическое пространство.

Разногласия политические, религиозные, социальные отступали здесь перед сплачивающим всех общим врагом - Вампирией.

Ещё Иоанна подумала, как было бы славно увлечь Изанией Лизу- она такой светлячок...

А там и Филиппа - употребил бы свои баксы на что-либо путное.

И не тряслась бы Лиза за него и детей, и работа ей бы здесь нашлась. Лиза тоже на все руки.

И Артёмка с Катей выросли бы не вампирёнышами, а сизарями да фиалочками...

Так размечталась Иоанна, беседуя о Олей, поджидая, пока Айрис связывалась с римской клиникой по поводу доставки Дениса домой.

А потом продолжала пребывать в эйфории от того, что "состояние стабилизировалось" и траснспортировку, скорее всего, разрешат.

И /о чудо!/ - даже поговорив с Денисом пару минут по мобильнику /впервые в жизни) и, получив согласие, - голос был совсем рядом, тихий, с одышкой, но всё же его, Дениса голос, - решила во что бы то ни стало дождаться Варю и вместе пообедать.

А пока что отправилась знакомиться со Златогорьем.

Егорка - сердце.

Айрис - мозг, компьютерный центр.

Лёва - карман, банк.

И ещё ноги, пальцы, мышцы, кровеносные сосуды - рядовые изане.

Юные, взрослые, пожилые. У каждого своя функция, или много назначений.

И всё вместе живёт, бурлит, движется.

Новый, незнакомый мир.

Царство Егорки Златова.

- Мне всё равно, лишь бы домой... Живым ли, мёртвым, - сказал Денис.

Благодаря Бога и почему-то уверенная, что теперь всё будет хорошо, Иоанна гуляла в эйфории по Златогорью, улыбаясь отовсюду спешащим к столовой фиалкам-чернильницам вперемешку с сизарями в перепачканных раствором куртках.

Неподалеку ребята строили МЖК - филиал-микрорайон Златогорья по молодёжно-типовому проекту Изании.

Одно-двухкомнатные номера гостиничного типа с санузлом /туалет-душ/, но без кухни.

Правда, у всех была установлена компактная электроплитка на случай, если

надо подогреть заказанную в столовой еду, вскипятить чайник, сварить кофе.

Имелись также холодильник, стиральная машина-малютка и минимальный набор посуды.

Узнала, что праздники и дни рождения здесь обычно отмечают по вечерам в холле, заказав еду на дом.

Или в столовой, оперативно переоборудованной ради торжества под банкетный зал.

В комнатах из основной мебели было лишь самое необходимое. Но из типовых деталей обстановку можно было конструировать самим жильцам.

Если жильцы менялись - новые легко могли изменить интерьер по своему вкусу.

Вместо обоев - легко крепящиеся и снимающиеся полосы из экологически чистого материала любого рисунка.

Потрясли её видеообои - специально оборудованный экран с разнообразными пейзажами вплоть до первобытного леса, джунглей с шипящими змеями, рычащими львами, раздолий среднерусской полосы и моря с шумом прибоя.

Такую видеостенку можно было установить в своём номере за отдельную плату /вычиталась со счёта/ и выбирать любой пейзаж простым нажатием кнопки.

Разработана она была златогорскими ребятами по специальному ноу-хау.

Видеообои уже потихоньку продавали за границу и новым русским за бешеные цены /изан-обои/.

Все доходы шли на расширение и совершенствование производства.

На "море", к примеру, можно было устроить по желанию шторм.

Или чтобы в подмосковном лесу сменялись времена года, чтоб в июне пахло липой и т.д.

Всякие мелочи для интерьера /ковры, шторы, покрывала, безделушки/ новосёлы выбирали на том же общем складе, куда свозилось всё лишнее. Менялись, когда надоест.

Так же детские игрушки.

Дети весь день проводили в школе, яслях или детсаду. Домой родители их обычно забирали вечерами на уик-энд.

Для взрослых и пожилых типовой интерьер был с учётом возраста.

Гуляя по Златогорью, Иоанна на радостях не удержалась и купила билет в бассейн /на общих основаниях, поскольку не была изанкой/.

Получила напрокат купальные принадлежности и с наслаждением поплескалась на голубой дорожке вместе с малышнёй и какими-то дамами из новорусской оздоровительной группы.

"Всё, что может окупаться, должно окупаться", - провозглашала Изания.

Благотворительность здесь тоже поощрялась - активная.

Хочешь плавать в бассейне или другими благами пользоваться - вступай в Изанию, и мы тебе поможем найти своё место в нашем Союзе. Расплатиться делами, вещами не в ущерб себе.

Не хочешь вступать - плати.

Проблем у Изании, как поведали Иоанне златогорцы, было выше крыши.

Вампирия сопротивлялась, показывала зубы, наезжала. Иногда кусалась.

А то случалась и настоящая грызня.

Изания бежала по каменистому горному руслу. Пенясь, зябко дрожа, разбиваясь об острые пороги и снова собираясь. Просачиваясь меж нагромождённых коряг и камней, зарослей тины и заводей с крокодилами.

Ширясь, крепчая, пробиваясь к заветному своему Океану.

Но, пожалуй, наибольшей проблемой была та, от которой Иоанна, вернувшись, застала рыдающую Олю в объятиях утешающей Вари.

Только что её жених, кабардинец, получил из дома письмо со строгим запретом - не брать в жёны иноверку.

Сам мальчик был не слишком религиозный, уже согласился принять православие и обвенчаться.

Но как ослушаться родителей?

- Если ты меня любишь - живи по нашим обычаям, потому что Бог един, - сказал мальчик. - Христианка, мусульманка, - не всё ли равно?..

Отречься от Христа?!

Она прогнала его и теперь рыдала на плече у Вари, которая не знала, чем помочь.

И никто не знал.

Такие проблемы возникали в многонациональной Изании сплошь и рядом.

Иоанна вспомнила: "Свинарка и пастух" ...Советская власть как-то отметала эти вековые препоны. ...

"Если с ней подружился в Москве"...

Варя сказала, что очень боялась, что подобная проблема встанет и у Егорки с Айрис, воспитанной правоверной католичкой.

Сам Егорка, отец Киприан, они с Глебом - их бы ничто не свернуло.

Да и как потом быть с внуками - сплошная морока.

Но с другой стороны, - ... А если это любовь?..

Ну а Айрис обложилась русской богословской литературой, от Хомякова и "Слова о законе и благодати" до отцов Сергия Булгакова и Павла Флоренского.

Несколько дней штудировала и села писать письмо родителям в какой-то там американский городок какого-то южного штата.

Что она написала - неизвестно.

Письмо было длинным, с восклицательными знаками и цитатами из Евангелия и Хомякова /цитаты Айрис давала Варе сверять/.

И вскоре пришла телеграмма с благословением и поздравлениями.

А потом и папа с мамой прибыли. Такие простые, славные, с натруженными руками.

Мать так вообще на крестьянку Рокотова смахивала, разве что шляпка вместо кокошника.

Всё это совсем не вписывалось в варино представление о шумных, избалованных и развязных американцах.

Вот только коммунистов они боялись.

Коммунистов и Сибири.

- А Айрис, знаешь, познакомила их с ребятами-сибиряками и коммунистами и показала "Сказание о земле сибирской". Полный восторг. Попросились в тур по Сибири.

Но мы что, будем им мёртвые заводы показывать? Нищих учителей?

Кто ты? Егорка о главном

* * *

- Попробуй поступать по заповедям и говорить, что думаешь. И содрогнёшься, узнав себе истинную цену.

Поймёшь, что всё в тебе - ложь, корысть и фальшь. Что Образ Божий в тебе, первоначальный Замысел о тебе искажены до неузнаваемости.

Это и есть падение, болезнь, последствия первородного греха.

Мы или откровенно дурно поступаем. Или лицемерно притворяемся "хорошими".

Или гордимся, возносимся, когда творим редкое добро.

Симптомы выздоровления души - исполнение Высшего Закона с радостью. Естественное, как дыхание.

Истина не терпит притворства.

"Не казаться, а БЫТЬ".

* * *

Определи, кто ты?

1. Есть богоборцы, сатанисты, сердцем и разумом отвергающие Истину.

Которые "ведают, что творят".

Не существование Творца отвергающие, а именно Его ЗАМЫСЕЛ (единство Любви в Боге).

Ведают, что творят.

Сатана знал, что Бог есть - он восстал против Замысла. Это очень важно понимать!

2. Теплохладные фарисеи. "Казаться, но не быть".

Знают, что есть Истина и Замысел.

Записались в армию и отсиживаются в окопе.

Гордые равнодушные лицемеры.

3.Атеисты по расчёту.

Им не выгодно признавать Свет, ибо дела их дурны. Подсознательно боящиеся света, чтоб не обнажилось творимое ими зло.

Про таких сказано: "Мир любит своё". (Мир,"лежащий во зле").

4. Атеисты холодные, неразбуженные.

Не желающие поклоняться собственному или навязанному ложному представлению о Творце. Богу "по образу к подобию человеческому"...

Сам придумал и отверг, или кто-то подсунул нелепое, несоответствующее вписанному в сердце Закону понятие - не имеет значения.

Неразбуженные живы. Им надо просто открыть глаза. Их самый распространённый козырь: «Бога нет, потому что есть зло».

Господь предпочитает "холодных" «теплохладным» фарисеям.

5. Рабы Маммоны и князя Тьмы.

Знают, что есть Небо, тянутся к Нему, но ноги-руки спутаны страстями.

Таким необходима помощь церковных таинств. Живительная сила благодати.

6. Рабы Закона.

Подчиняющиеся Замыслу и Воле Неба из страха перед высшей карой.

Таким надо молиться о "рождении свыше". О сыновстве, преображении, без которых нет Царствия.

7. Наёмники.

Подчиняющиеся по расчёту, в ожидании награды в Царстве.

Им тоже должно "родиться свыше". Молить о сыновстве.

Ибо "раб не пребывает в доме вечно, СЫН пребывает вечно"...

8. Сыны. Наследники. Превыше всего любящие Отца и Его Дело.

С наслаждением, свободным выбором сердца служат Творцу, исполняют Его Волю.

Уже на земле пребывают в Царстве, которое "внутри нас есть".

Подлинное освобождение в Боге – удел святых.

Обычно «сыны» смиренно именуют себя "рабами".

* * *

Мы - дети одного Неба, но разных церквей, не собираемся менять законы кесаря или присоединять его царство к нашим церквям, отдавая "святыню псам".

Разумно воздавая кесарю - кесарево, мы просто не хотим "выть по-волчьи", порой живя с волками.

Мы протягиваем друг другу руки через головы сатрапов и правительств.

* * *

Всякий, кто из "сильных мира сего" пытается надо мной властвовать, берёт за меня ответственность перед Творцом.

Как государство употребило свою власть надо мной? Ответ даст Суд.

У нас в Изании - самоуправление в рамках гражданского кодекса. Конфликт между внутренней и внешней свободой практически разрешён.

С одной стороны - Творец, Небо /Церковь/.

С другой - "лежащий во зле" мир, где "сатана правит бал".

Мы не в состоянии изменить законы мира, но вправе жить в «злом» мире по законам Неба.

Соблюдая те законы мира, которые не противоречат Замыслу. Не отдавая Богово кесарю.

Прорастая в мир как бы сетью сосудов иного бытия и давая ему новую жизнь.

Пусть себе "лежит во зле", если хочет. Но и мы имеем право на выбор.

К тому же, существуют «степени зла», диктующие нам отношение к тому или иному государству.

Нам указано, кто НЕ СПАСЁТСЯ, а не кто СПАСЕТСЯ.

Наш путь – самоуправление. Через обустройство и расширение Изании.

* * *

ЛЮБИТЬ ВРАГОВ - (в смысле "жалеть") - не значит позволять им творить зло.

Попуская убийце убивать, я соучаствую в его грехе.

Капитализм, коммунизм, социализм, демократия…Назовись хоть горшком, только не губи свою и чужую души, - так говорим мы.

И уж если в злом мире необходима охрана в виде власти, пусть это будет ограда заповедника, а не скотобойня.

И чтоб вокруг не плодились ежечасно волки.

Из двух зол мы выбираем меньшее.

Мы за те внешние изменения мира, что дадут человеку возможность вершить РЕВОЛЮЦИЮ ВНУТРЕННЮЮ. ВОСХОДИТЬ НИСХОДЯ.

Всякая личность - микрокосм в потенциальном состоянии.

Великая русская культура, осуждающая зло мира, произвела своего рода отбор при помощи нравственной цензуры. Сформировав правильное мироощущение в мыслящих слоях российского общества.

* * *

В эпоху великих перемен нельзя показывать противнику свои внутренние противоречия, слабости и недостатки.

Это - неприятельская армия, которая тут же норовит воспользоваться вашей открытостью.

В условиях враждебного окружения и пятой колонны внутри страны даже говорить о какой-то "свободе слова" глупо и преступно.

* * *

Не декларация прав человека, а декларация обязанностей общества в отношении каждой отдельной личности.

Помогающих ей осуществить Предназначение и освобождающих от власти дурной материи.

Это, прежде всего, свобода ОТ ЛУКАВОГО.

* * *

Каждый - раб самого себя. Суеверия, страсти, страх, комплексы, больная самость...

Порабощение другого - также порабощение СЕБЯ.

Ибо вампир - раб своих доноров.

Революция сознания: я должен перестать быть вампиром для ближнего, изменив свою падшую сущность.

Страшнее всего – оборотень от революции. Жертва, ставшая вампиром, и жаждущая крови своего бывшего господина.

Раб, ставший господином над господином.

* * *

Наша задача:- формирование НОВОГО ЧЕЛОВЕКА.

Духовное и нравственное очищение, аскеза, милость к ближним и дальним - эти основы всех религиозных конфессий, даже так называемых "космических религий" - у нас на вооружении.

Разница - лишь в путях к достижению цели.

Социализм, к примеру, подразумевает более-менее справедливое распределение материальных благ, но не содержит Тайны или Откровения.

Социализм - это "сытое" будущее для всех.

"Антибуржуазность" - вроде бы, хорошо. Однако Истории известно немало подвижников от буржуазии.

Социалист устраивает революции, требуя равной для себя и других доли материальных благ.

Коммунист - пожертвует этой своей долей во имя "Светлого Будущего".

Даже жизнью /не веря в иную, в бессмертие/.

Этим он наиболее близок к Богу. Он "избранник" как «горячий" искатель Истины.

Для нас же всякий "изм" интересен тем, в какой мере он способствует осуществлению Замысла.

"Изм" - лишь средство, как и всё в земной жизни.

Цель же - Умножение Жатвы.

* * *

Наша борьба - за право ОТДАТЬ. С пользой, по назначению.

Освободиться, состояться и отдать через ближних долги Творцу. Работая на Царство, где все "едины будут".

Коллективное спасение - восхождение в связке.

Необходимо-достаточное ради бесконечно-большого.

Бытия Подлинного, в которое мы верим.

* * *

Служение народу и Отечеству не должно быть идолопоклонством. Без выхода в вечность всё - идолопоклонство.

Допустим, культ личности сменился культом наличности. Ну и что лучше?

Наши ближайшие цели:

Освобождение от дурного бесконечного "Хочу!".

Возрождение Отечества как Антивампирии.

Свободное творчество как поиск Истины.

Экологическое спасение земли.

Всё это – подготовка поля для будущих сеятелей.

Ну а Князю тьмы дано право разбросать плевелы руками своих воинов.

И только Господину Жатвы возможно будет отделить зерно от сорняков.

* * *

Живя в миру, мы допускаем получение прибыли для Дела за счёт продажи наших талантов и трудов миру.

Но между собой в Изании действуют иные расчёты.

* * *

Пара цитат:

К. Лоренц о западной цивилизации:

"Это цивилизация, знающая цену всего, но не знающая ценности ничего".

"Экономическая уязвимость миллионов американских семей порождает недоверие между гражданами нашего государства и неуважение к правительству.

Неуверенность в завтрашнем дне разрывает нас на части как нацию и размывает закон и порядок.

Она подрывает семейную и общинную жизнь, угрожает самому характеру Америки как общества возможности и справедливости для всех".

/Эдвард Кеннеди/.

* * *

Жизнь по Замыслу – драма. Где иго во благо, а бремя легко. Вначале - трудно, потом - легко.

У князя тьмы - наоборот.

Особенно лёгкими бывают для народа «иго и бремя» в святые героические минуты.

Отечественная война. Дерзкий прорыв "от сохи к ракетам". Жертвенное служение высокой идее "Светлого Будущего".

* * *

ОБОРОТНИ.

При слове "свобода" начинают хапать, блудить, грызться из-за собственности и территорий.

У них вырастают клыки, когти, шерсть, гигантские гениталии, и они превращаются в зверей, теряя не только Божий, но и человеческий образ.

Тут уж единственное спасение - ограда из колючей проволоки, цепь и кнут.

Но эти необходимые атрибуты укрощения "звероподобных" объявляются в Вампирии ущемлением "прав человека ".

Считая основным правом человека возможность состояться в Замысле, мы называем упорную схватку некоторых граждан за привилегии оставаться "кровососущими, блудящими и грызущимися" - антиправовым сатанизмом.

Или уж объявите во всеуслышание, что Писание вам не указ:

"Но тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям человеческим".

/Мф. 15:9/

"А дом Израилев говорит: "неправ путь Господа"!

Мои ли пути неправы, дом Израилев? не ваши ли пути неправы?

Посему Я буду судить вас, дом Израилев, каждого по путям его, говорит Господь Бог;

Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешали вы, и сотворите себе НОВОЕ СЕРДЦЕ И НОВЫЙ ДУХ; и зачем вам умирать, дом Израилев?

Ибо я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог; но обратитесь - и живите!"

/Иез. 18:29-32/

Это, ребята, относится не только к дому Израилеву.

Мы тоже не хотим смерти оборотней – ни духовной, ни физической.

Итак, право жить и право умирать…

Речь, само собой, - о СМЕРТИ ВТОРОЙ и окончательной. О вечном отлучении от Творца.

Выходит, что желающие "жить" вынуждены не только отбиваться от желающих "не жить", но и великодушно спасать самих оборотней.

Советская Антивампирия жёстко, но решала эту проблему.

Изания собирает под своим крылом всех, кто хочет "жить".

Защищая от желающих "жить за счёт других жизней".

То есть по приговору Неба - "не жить".

* * *

Революция ДУХА, СОЗНАНИЯ – это постепенная замена старых мехов на новые.

"И говорит им: идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков".

/Мф. 4:19/

Человеков, которые больше не будут подставлять вампирам шеи.

Мы будем сражаться за каждого. Пусть желающие «не жить» жрут друг друга.

Распинать в себе зверя.

* * *

Дезорганизованная стихия пола - тоже рабство, разрушение личности.

Социальная организация пола – форма рабства у родовой необходимости.

Совместные экономические и бытовые узы (а иногда и цепи) семьи мы постепенно заменим творческой и духовной близостью родителей и детей. Общим восхождением.

Обший быт и заботу о детях на уровне животных инстинктов и контакта душевного, заменим близостью ДУХОВНОЙ.

* * *

"Русский народ, по своей вечной идее, не любит устройства этого земного града, и устремлён к Граду Грядущему, к Новому Иерусалиму,

Но Новый Иерусалим не оторван от огромной Русской земли, он с ней связан, и она в него войдёт.

Для Нового Иерусалима необходима коммюнотарность, братство людей, и для этого необходимо ещё пережить эпоху ДУХА СВЯТОГО, в которой будет новое откровение об обществе.

В России это подготовлялось".

/Ник. Бердяев/

* * *

Труд должен быть освобождён не только из-под власти капитала, но и от власти ГРЕХА и БЕССМЫСЛЕННОСТИ.

Советский лозунг "Дело чести, дело славы, дело доблести и геройства" - попытка влить молодое вино в старые мехи тщеславия и гордости, замешанных на так называемой САМОСТИ.

Сразу видны нестыковки: мол, желайте славы, но не зазнавайтесь.

Или о принципе материальной заинтересованности: желайте побольше заработать, но помните, что это ваше желание – дурно. Стыдитесь его.

Отсюда всякие тормозящие потолки и препоны к заработку. А следовательно, и к производительности труда.

* * *

Кто не с Вампирией, тот уже наполовину с нами.

Мы за такое государство, которое раскрывает в человеке Образ Творца, а не личину зверя!

* * *

Гордость, самость – самоутверждение вне Замысла.

Чувство собственного достоинства - отстаивание и охрана в себе Образа Божия, высокого Предназначения.

Но я презираю себя за всё, мешающее этому.

Смысл подвига юродства на Руси - попрание самости во имя самоутверждения в Боге.

* * *

"Что же задумано? Переделать всё.

Устроить так, чтобы всё стало новым. Чтобы лживая, грязная, скучная, безобразная наша жизнь стала справедливой, чистой, весёлой и прекрасной жизнью".

/Александр Блок/.

* * *

Культура исправно работала даже в военное время.

Сейчас Вампирия её сознательно разрушает.

* * *

ВЕРУЮЩИЕ - те, кто верит в смысл истории,бытия человеческого.

СВЕРХЗАДАЧА в том, чтобы ощущение ЦЕЛОГО всегда жило в человеке, спасая от кромешного одиночества.

СМЫСЛ ЖИЗНИ - в победе над Смертью Второй. Жажда НАСТОЯЩЕГО, которого во времени нет.

"Остановись, мгновенье".

* * *

Пара цитат.

"Историческое время - иллюзия консерватизма /прошлое/ и иллюзия прогресса /будущее/".

"Между двумя метаисторическими явлениями Христа, лежит напряжённое

историческое время, в котором человек проходит все виды рабства и соблазнов".

Н. Бердяев.

* * *

- Итак, История переходит в царство СВОБОДЫ ДУХА.

Величайшие испытания человека и опыт падений выводит избранных к жажде СВОБОДЫ В БОГЕ.

Прогресс - иллюзия, ибо целиком во власти смертоносного исторического времени.

У каждого - своё историческое время. Которое надо превратить в ВЕЧНОСТЬ, положив в Небесный Банк через служение Замыслу о тебе

Конец истории - конец исторического времени.

Конец мира - это конец "дурного,ветхого мира".

Революционное апокалипсическое сознание активно, творчески обращено к реализации человеческой личности.

РЕВОЛЮЦИЯ ДУХА произойдёт ещё в историческом времени.

Излияние ДУХА призвано изменить мир, и в этой революции будет участвовать и человеческий ДУХ.

Конец истории - победа экзистенционального времени над историческим.

Победа СОБОРНОСТИ /совокупности личностей/ над самостью и "муравейником".

* * *

"Интеллигенция погубит Россию", - предсказание из "Вех".

* * *

Л. Н.Толстой о вампиризме:

"Мы, богатые классы, разоряем рабочих, держим их в грубом непрестанном труде, пользуясь досугом и роскошью.

Мы не даём им, задавленным трудом, возможности произвести духовный цвет и плод жизни: ни поэзии, ни науки, ни религии.

Мы всё это берёмся давать им и даём ложную поэзию...

Какой ужасный грех.

Если бы только мы не высасывали их до дна, они бы проявили и поэзию, и науку, и учение о жизни".

"Сила правительства в том, что у них в руках самопитающийся круг власти:

Ложное учение производит власть; а власть даёт возможность распространять одно ложное учение, устраняя ВСЁ ПРОТИВНОЕ ЕМУ, ОБЛИЧАЮЩЕЕ ЕГО".

"Нельзя выдумать для жестоких поступков более выгодных условий, как то сцепление чиновников, которое существует в государстве".

"Жизнь наша господская так безобразна, что мы не можем радоваться даже рождению наших детей.

Рождаются не слуги людям, а враги их, дармоеды. Все вероятия, что они будут такими".

"Наше искусство с постановкой потех для богатых классов не только похоже на проституцию, но есть не что иное, как проституция".

из "Дневников".

* * *

Мы - воины Неба.

Мы отвоёвываем Его детей у Вампирии.

У ложной системы ценностей, губительного образа жизни.

У князя Тьмы.

* * *

"Ты создал нас для себя и не успокоится сердце наше, пока не найдёт Тебя".

/Бл. Августин).

* * *

Одни смотрят на мир с высоты птичьего полёта, другие - "птичьего помёта".

* * *

Падший человеческий разум отказывается признать невероятное, чудо. Так наше зрение упрямо воспринимает вогнутое лицо как привычное, выпуклое.

* * *

Нет права обществу судить давние преступления - человек, как правило, уже совсем другой.

* * *

Душа человеческая - как общий ребёнок двух расставшихся родителей. Двух враждующих начал.

* * *

"Жнущий получает награду и плод в жизнь вечную, так-что и сеющий и жнущий вместе радоваться будут;

Ибо в этом случае справедливо изречение: "один сеет, а другой жнёт".

Я послал вас жать то, над чем вы не трудились: другие трудились, а вы вошли в труд их".

/Иоан. 4:36-38/

* * *

ВАМПИРИЗМ ЗАРАЗЕН.

Всякая жизнь за счёт другого вызывает у этого "другого" ответную жажду чужой крови.

Суть Вампирии:

Питаюсь другими. Самоутверждаюсь, чтобы расширять своё каннибальское меню до бесконечности.

Современная цивилизация – скотобойня. Чтобы овец Господина "резать и стричь". Пускать на шашлык и дублёнки.

* * *

ДОЛГИ НАШИ... Если и можно говорить о каких-то "правах человека", то лишь о праве "исполнить ДОЛГ".

* * *

Сказка Пушкина "О рыбаке и рыбке" - о нынешней цивилизации.

Пожелание всё больших благ, доведённое до безумия. Чтобы само провидение было у злого мира "на посылках"

И заканчивающееся, естественно, крахом "у разбитого корыта".

* * *

Кто лучше - тайно служащий тебе солдат неприятельской армии или твой солдат, завербованный неприятелем?

* * *

Можно ли назвать эксплуатацией рулевым гребцов в лодке, удирающей от гигантской акулы? (о сталинской эпохе).

* * *

Обычно душа сама понимающе откликается на такие, пусть жёсткие, но очищающие, грозовые периоды истории (энтузиазм гражданки, первых пятилеток, великий подвиг Второй Мировой).

Оборотень "Германия превыше всего" - беснующийся фашизм, шёл по пятам. Изнутри сочувственно поскуливала "пятая колонна"...

Война, чтобы напиться крови. И война, чтобы не позволить это сделать.

* * *

Конкуренция, как правило, - победа и господство одних над другими. Менее приспособленными, менее удачливыми, менее наглыми.

Право сильного - право звероподобного. Использование даров Творца против Замысла.

Социалистическое соревнование.

Призвано было выявить сильнейших. Чтобы они помогали слабым, подтягивали до себя.

Порок соревнований -показуха, элемент игры, "ветхие" стимулы.

Но это был безусловно шаг вперёд по сравнению с конкуренцией. Особенно практика перехода "в отстающие бригады".

* * *

Два глубинных начала в человеке - жажда свободы и жажда послушания.

Противоречивые, взаимоисключающие в жизни "века сего" - то анархии, то диктатуры, - непостижимым образом примиряются в Боге.

Свободное послушание абсолютно Свободному Творцу, пребывание в Нём делает личность свободной.

Но свободной не ОТ ТВОРЦА, а СО ТВОРЦОМ.

Цель земной жизни - соединение Свободы и Послушания в крестном пути Христа.

"Потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять ее;

Никто не отнимет её у Меня, но Я Сам отдаю её: имею власть отдать её и власть имею опять принять ее; сию заповедь получил Я от Отца Моего".

/ Иоан.10:17-18/

Святая Троица - свободное соподчинение каждой ипостаси во имя пребывания в Абсолютной Свободе Любви.

Пятый сон Веры Павловны.

* * *

Несколько дней с того первого посещения Златогорья Иоанна готовилась, освобождая часть дома к приёму жильцов.

Мебель им всю оставила, матрасы, подушки, шторы, посуду.

Познакомилась предварительно с ними самими - две супружеские пары средних лет - русские из Грозного и обрусевшие немцы из Казахстана.

У немцев дочь училась в МГУ, жила в общежитии, у грозненцев - двое детей были в златогорьевском интернате.

Мужчины работали на строительстве престижного "крутого" посёлка в двадцати минутах автобусом от Лужина/. Там прилично платили и была надежда со временем купить квартиру.

Не обязательно в Златогорье, но в системе Изании, которой они просто бредили после того ада, что пережили.

Рассказали, что там, на стройке, их целая бригада "наших".

Обеспечили одеждой, разместили по квартирам. Дети пристроены, по утрам приезжает микроавтобус, кормит завтраком, оставляет термосы с обедом.

И на ужин что-то вроде пиццы, только разогреть, и кефир по Мечникову...

Забирают по необходимости спецодежду - постирать, починить, заменить постельное бельё два раза в месяц, другие бытовые надобности...

В общем, денег своих они не тратят, отдают в ИЗАН-банк.

Жёны тут же разнорабочими, мусор вывозят и постепенно осваивают "отделку".

Противно, конечно, работать на "жирных". Но они уверены, что всё скоро начнет меняться.