Библиотека

- Информация о материале

- Юлия Иванова

- Категория: Дверь в потолке. Часть I

- Просмотров: 549

КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ?

(статья в газете)

“Граждане утопающие!

Хватит пускать пузыри и взывать к совести акул! У них природа такая – утопить и сожрать.

Попробуйте успокоиться, выпрямиться – и упрётесь ногами в землю.

Это – наша земля (пока ещё). И руки-ноги у нас есть, и головы светлые, и время, и силы. Которые надо не растрачивать в бесполезных воплях-соплях и барахтанье, а топать к берегу.

Берег этот – Изания. Система взаимопомощи честных тружеников. Без поборов и кровососов всевозможных мастей, жирующих на нашей разобщённости и пассивности.

Поскольку выход в интернет есть пока у немногих, предлагаем желающим обращаться с письменными заявками на указанный абонентский почтовый ящик Ивановой Ю. Л., автора проекта Изания, и определить свои возможности и потребности по следующим темам:

ЖИЛЬЁ (нуждаюсь – могу предложить).

Ставим на учёт свободные комнаты, частные дома для сдачи в аренду – под занятия с детьми, временное проживание, летний отдых других членов Изании и т.д.

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

(нуждающиеся в строительстве и ремонте домов, сараев, гаражей, хозблоков, теплиц; - в том числе и для совместного использования).

И ответные заявки специалистов строительно-ремонтного профиля с указанием стоимости своего рабочего часа.

Наличие у кого-то стройматериалов (доски, брёвна, кирпич, кровельное железо, парниковые рамы и т.д. - можно б/у) и потребности в таковых.

Наличие всевозможных полезных станков, пилорам и вообще всего простаивающего, нуждающегося в “доведении до ума”.

ЗАПУЩЕННЫЕ ЧАСТНЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ для аренды Изанией с последующей обработкой. Строительство теплиц, грибниц и помещений под животноводство. Выращивание овощей, фруктов, лекарственных трав и прочей рассады, цветов и т.п.

Ответные заявки во всех областях данного профиля.

ПИТАНИЕ. Заявки на поставки молока, мяса от животноводов; овощей, фруктов от садоводов и огородников, от поваров и технологов.

Регулярно приезжаем, забираем продукцию и привозим то, что нужно вам (можно и деньги, когда “раскрутимся”, по разумным расценкам).

В будущем планируем создание мини-цехов по переработке.

Заявки от домохозяек, которые могли бы готовить на дому обеды (на вывоз, для школьных групп продлённого дня и т. д.)

Заявки на такие обеды, поставку продуктов по умеренным ценам и т.д.

ТРАНСПОРТ.

Все предложения о наличии частных легковых и грузовых машин, в том числе требующих ремонта, гаражей, запчастей, о водителях, автослесарях и т.д.

Ответные заявки на транспортные услуги (со временем планируется своя транспортно-диспетчерская служба).

СЛУЖБА БЫТА.

Ремонт и пошив одежды, обуви. Ремонт всевозможной бытовой техники. Заявки на обслуживание и ответные предложения от специалистов.

ПОДРАСТАЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ.

Пишут заявки те, кто хотел бы определить ребёнка в наши ясли, детсад или группу продлённого дня (компьютерную, языковую, детского творчества и т.д.).

Ответные заявки от педагогов и воспитателей различных профилей.

ЗДОРОВЬЕ.

По этому же принципу работы на резервах и взаимозачётах предусматривается создание своих врачебных кабинетов и клиник.

Оздоровительные и спортивные занятия. Индивидуальное и компьютерное обследование и т.п.

У каждого будет членская электронная карта "дебет-кредит", продублированная на нашем закрытом портале в интернете. Халявщики и рвачи моментально выявятся.

Нам нужны также свои юристы, бухгалтеры, специалисты в самых разных областях жизнедеятельности. Своя ритуальная служба, своя охрана из числа единомышленников.

Наша ближайшая цель – формирование базы данных с последующим созданием инициативной группы (или групп) - в зависимости от числа заявленных участников.

Заявки будут постепенно удовлетворяться по мере поступающих предложений.

Остро нужны лидеры-организаторы.

Призываем молодёжь – ваше будущее в ваших руках. Хватит искать его за бугром и отдавать Родину на разграбление!

Проект Изания – это возрождение страны. Развитие духовно-творческого потенциала каждой личности, начиная с детства. Прообраз новых советов и путь к новому Союзу.

Ведь пункты Изании можно создавать повсюду – при партийных первичках, при религиозных, профсоюзных и молодёжных организациях, при ЖЭКах.

В любой точке не только России и СНГ, но и всей планеты с последующим сотрудничеством и объединением.

Современные средства связи это позволяют.

Проект Изания – совместное противостояние грядущему глобализму.

Возрождая страну, мы будем сотрудничать с каждым “спасающим”, но не “акульим” правительством”.

“За СССР”, №3, 2001 г

* * *

На этот отчаянный призыв не откликнулся НИКТО.

Чтобы практически “раскрутить” Изанию, надо было переключиться на это целиком, бросить все прочие дела и вплотную заняться поиском помощников и единомышленников.

А я даже не могла оторваться на несколько дней от дома, куда сразу бы слетелись окрестные алкаши и окончательно сгубили бы неприкаянного моего супруга. Который, оказавшись “не у дел” всё больше становился “алконавтом”.

Так они сами себя называли, улетая от невыносимой действительности в опустошённых ракетах спирта “Рояль” и по очереди сгорая в атмосфере.

Иногда предварительно спалив собственное жильё или натворив в беспамятстве ещё что-либо из ряда вон.

Нет, дом я бросить не могла, а заменить меня было некому.

Дочь Вика целыми днями “пахала” у себя в глазной больнице, брала дежурства. На ней, по сути, держалась московская квартира.

Бабушке было за девяносто, тоже нуждалась в уходе.

Внучка Рита только что поступила в институт - платный, элитный. Требовала модной упаковки и всё такое.

И от зятя Андрея, тоже алконавта, толку было мало.

Его то и дело выгоняли с очередной работы, он часто где-то сутками пропадал, а Вика в ожидании любимого сидела с сигаретой на лоджии, сохла и плакала.

Чудилось ей замерзающее или окровавленное тело мужа где-нибудь на пустыре.

На Ритку она в такие минуты вообще не реагировала. Та рыдала, проклиная отца.

В общем, всё летело в тартарары.

У Наташи, моей крестницы, поначалу вроде бы всё шло неплохо – она работала в торговле, снимала комнату в Москве. Говорила, что копит на квартиру.

Потом – обычная история. Попала в лапы к аферистам, назанимала денег, её “кинули” и “поставили на счётчик”.

Наташа скрывалась, поздно приезжала иногда ко мне, чтобы переночевать.

Но её и здесь вычислили. Стали названивать, угрожая избить, продать в бордель или вообще пришить.

Один из губителей, некто В., был особенно неотступным, регулярно звонил по мобильнику. Я клялась, что ручаюсь за Наталью, что она постепенно расплатится.

Вела с ним духовные беседы о терпении и милосердии, рассказывала о трудном наташкином детстве. Пока он не бросал трубку, прорычав, что “хватит пудрить ему мозги и что мы болтовнёй съели всю его карту”.

Периодически Наталья передавала ему через посредников от 100 до 300 баксов.

Иногда он терял терпение и однажды заявился к нам на дачу на иномарке с братаном.

Слава Богу, Наталья и Борис отсутствовали, были в гостях Вика с Алёшей - офтальмологом, с которым они вместе работали в больнице.

С некоторых пор их связывали, к моей радости, не только деловые и дружеские отношения.

В. сказал, что ждёт меня на улице, надо поговорить.

Я стала собираться. Алёша с Викой, узнав, в чём дело, поначалу вообще меня не хотели пускать:

- Увезут тебя, мать, заложницей, и дело с концом...

Затем решили идти все вместе, даже Джина прихватили. При этом Алёша объявил, что служил в десантных войсках.

А я в подарок В. прихватила для умиротворения пару своих книжек.

Поговорили достаточно любезно. Я снова поручилась за Наталью, вручила книжки с дарственными надписями. Что, кажется, произвело впечатление.

История эта длилась около года с переменным успехом. Со звонками, угрозами, приездами и наездами. Пока, наконец, был выплачен последний бакс, и я вздохнула спокойно.

Вика с Алёшей поженились и отныне на работе дежурили в четыре руки.

Лёше удалось подобрать ключ к Ритке, он переехал к нам на квартиру (до этого жил с матерью и отчимом). Занялся хозяйством – ремонтом кухни, бытовыми приборами и всё такое прочее.

Им даже удалось повенчаться, взяв специальное разрешение в Патриархии.

Потом похоронили бабушку.

Затем и Наташа нашла хорошего мальчика Диму и тоже переехала к нему – на подаренную диминой родственницей жилплощадь.

И жизнь, вроде бы, устаканилась.

Только в доме моём по-прежнему всё держалось на мне. Разве что теперь было кому иногда счистить снег с крыши и вскопать грядки.

Ну а Изания... Время от времени я всё же делала попытки к кому-то достучаться, писала очередные варианты проектов.

То меня носило к белорусскому посольству, где я часа полтора пудрила мозги ошалевшему от нежданной гостьи чиновнику. Потом он ушёл, покачиваясь под тяжестью подаренных мною книг и проектов – для него лично, для Александра Григорьевича Лукашенко и, кажется, для первого секретаря Белорусской компартии.

Потом около месяца пыталась снова связаться с ним по телефону. В трубке раздавались нежные перезвоны какой-то белорусской мелодии, затем барышня тоже нежным голоском сообщала, что господина-товарища или нет на месте, или ещё не пришёл, или ушёл на совещание. И что она обязательно передаст...

В общем, повторялась история с фракцией КПРФ в Госдуме.

Получив текущий астрономический счёт за телефон, я перевернула ещё одну поучительно-бесполезную страницу в своей биографии.

Затем, в марте 2001-го, хаживала после победы Воронина на выборах к посольству Молдовы, тоже с книжками и проектами.

Передала всё каким-то полицаям в форме. Помню вокруг камеры наблюдения, холёные равнодушно-насмешливые лица охраны – типа:

- И чего это некоторым тёткам дома не сидится?.

И побыстрей ретировалась, понимая, что опять всё зря.

Но с сознанием выполненного долга.

Помню ещё какую-то сомнительную контору на краю Москвы, что-то там скупающую и перераспределяющую, куда я несколько раз моталась на предмет сотрудничества. Пока та не сгинула в неизвестном направлении.

То ли всех нагрев, то ли прогорев сама.

И ещё (это уже как ритуал) время от времени звонила Марлену Мартыновичу Хуциеву.

Даже понять не могу, почему именно он представлялся мне тогда лучом света в тёмном кинематографическом царстве.

Бывший мой шеф то "срочно убегал", то уезжал, или только что прилёг отдохнуть...

Просил позвонить ему через час, после одиннадцати или в конце месяца...

Я звонила для порядка раз в полгода. Потом перестала.

- Информация о материале

- Юлия Иванова

- Категория: Дверь в потолке. Часть II

- Просмотров: 576

(конец семидесятых - начало восьмидесятых)

Первым делом я принялась за родственников.

Все они были некрещёнными, включая Бориса, дочь Вику и зятя.

Поначалу домашние снисходительно отмахивались от моих пылких проповедей и увещеваний, затем стали раздражаться, удирать в другую комнату. А потом и вовсе объединились в убеждении, что у матери “съехала крыша”.

Возглавила эту контратаку, как ни странно, воспитанная при царизме крещёная свекровь. Не лучше обстояло дело и в семье отца, где его русская жена и мой брат тоже были некрещёными.

А в семье отчима только мама с пониманием отнеслась к моему “обращению” и даже написала записку своему духовному отцу Всеволоду с просьбой принять меня и наставить на путь.

Но мамина вера отличалась от моей – она вся была направлена на сугубо земные добрые дела в кругу “ближних”.

Моя же душа рвалась спасать весь мир.

Отец Всеволод обещал подыскать мне духовника, но заболел и поиски затянулись.

Я же принялась помогать Инне в её просветительской деятельности - теперь в доме за наглухо завешанными окнами стучали уже две “Эрики”.

Борис от всего этого приходил в ярость. Орал, что “всю нашу богадельню разгонит, а деревяшки сокрушит” (это по поводу заполнивших дом икон).

Инна объявила, что в Бориса вселился бес (что, видимо, было недалеко от истины), что ей оставаться здесь небезопасно, поскольку бесы тесно связаны с КГБ.

И в одно прекрасное раннее утро по-английски исчезла.

Я осталась наедине со своей неистовой жаждой “оправдать доверие и послужить” Небу. “Эрика” моя теперь стучала за двоих.

Я писала и продолжение “Дремучих дверей” – уже не просто историю необычной любви, а пути души к Богу.

Всё чаще меня тянуло в храм, где я постепенно становилась “своей”.

Полюбила стоять у подсвечника, подменяя злобных бабулек, норовивших отпугнуть новоначальных:

“Не так стоишь, не так крестишься, не так одета”.

Я старалась с каждой новенькой поговорить по душам, объясняя смысл богослужений, молитв и таинств.

И была счастлива, когда удавалось кого-либо привести впервые к исповеди и причастию.

Иногда мне разрешали подпевать в церковном хоре или с кем-то в паре собирать с блюдом пожертвования.

Однажды пришлось это делать в нутриевой шубе, так уж получилось.

Помню жгучий стыд от контраста своей в, общем-то, обычной, поношенной, но шубы, и мелочи на блюде.

С тех пор всегда старалась одеваться в храм проще и не мозолить глаза.

В посёлке рвалась воцерковить всех соседей, просвещая, снабжая дефицитными тогда молитвенниками и Библиями.

Но этого казалось ничтожно мало, душа жаждала подвига.

И объект для этого не замедлил явиться в лице Толика Трыкова, который когда-то, помогая по строительству, жил у нас на даче.

Как выяснилось, скрывался от алиментов и необходимости лечиться от нехорошей болезни.

Толика, в конце концов, сцапала милиция, посадили и лечили принудительно.

Он отбыл срок, вернулся в Москву.

Но квартира его оказалась опечатанной, шансов на её возвращение никаких. Как и устроиться без прописки на работу или где-то снять жильё без денег.

Короче, Толик сказал, что если я его прогоню, он отправится грабить и убивать всех подряд.

Об “прогоню” не могло быть и речи.

Приюти бездомного, накорми голодного...Протяни руку, утешь, помоги снова встать на ноги...

Но Толику требовалась ещё и регулярная выпивка, и возможность после неё на кого-то выплеснуть свою обиду и ненависть к человечеству.

Нужна ему была и свобода, которой он был начисто лишён, потому что не имел права находиться в Москве без прописки и работы.

Короче, попал в заколдованный круг.

Он чифирил, колобродил, дымил Беломором и разговаривал сам с собой.

А я запиралась в спальне на все замки, гадая, что втемяшится в его больную башку. Одновременно мечтая, чтоб бедолага, наконец, угомонился.

И страшась, что заснёт с непогашенной сигаретой.

Не знаю, жалела я его больше или ненавидела.

Однажды, когда Борис был дома, Толик крепко выпил и стал, как обычно, слать проклятия на головы всех подряд. Начиная с правительства, начальства и милиции и кончая женщинами и бывшими дружками.

И до того меня разбередил, что я в порыве самых высоких чувств рухнула на колени и попросила у Толика прощения за все обиды и зло, нанесённые ему человечеством.

Реакция последовала совершенно неожиданная.

Вместо того, чтобы умилиться, пролить вместе со мной слезу и возлюбить врагов своих, Толик вдруг в ярости вскочил, рывком поставил меня на ноги и с криком: “Ненавижу!” сорвал с меня крест и впился в шею железной пятернёй.

Всё произошло так неожиданно, что я даже не успела испугаться. Да и Борис застыл посреди комнаты с тряпкой в руке.

Я видела прямо перед собой бешеные глаза Толика с черными, несущимися мне прямо в сердце, как две пули, зрачками...

Но вдруг что-то произошло.

"Пули" замерли, будто увязнув в невидимом щите. Пальцы, сжимающие моё горло, ослабли, разжались.

Маска звериной злобы сменилась растерянностью и изумлением.

И я ощутила вдруг возникшее между нами пуленепробиваемое табу.

Эта властно защитившая меня сила свыше наполнила душу таким безмерным покоем и счастьем, что я вышла на кухню и, сжимая в ладони порванную цепочку с крестом, наверное, улыбалась.

Потому что выскочивший следом Борис с криками:

- Что тут смешного? Дура! Населила тут шизы, он же тебе чуть шею не свернул!

- весьма выразительно передразнил мою блаженно-отрешённую улыбку.

Он потребовал, чтоб я немедленно указала Толику на дверь.

Толик в комнате тоже орал, что, конечно же, он сам сейчас уйдёт, и больше мы его не увидим.

И никто не увидит, потому что ему самому обрыдла такая жизнь.

Что от отбросов общество должно избавляться. А всякие там добренькие святоши, вроде меня – сплошное лицемерие и туфта.

Уж не помню, какие единственно верные слова подсказал мне в тот вечер Господь, но вскоре мы втроём мирно пили чай с клубничным вареньем и смеялись над вселившимся в Толика бесом, которому мой крестик стал поперёк горла.

И Толик, чтобы этому бесу насолить, ушёл к себе в комнату и вернулся с крестом на шее. Который прежде не носил, хотя я ему давно его подарила вместе с цепочкой.

И мою цепочку отремонтировал, всячески стараясь загладить вину.

А я ещё долго чувствовала его пятерню на горле и защитный покров Божий...

С которым, наверное, не горят в огне. И расступается море, и ласкаются дикие звери.

Немало странного творилось теперь в нашем доме, о чём и поделиться было не с кем. Хоть и появился у меня к тому времени, по благословению отца Всеволода, духовник - отец Владимир. Известный в Москве опальный батюшка.

Сейчас он ,кажется, ректор Православного университета. А тогда его переводили из храма в храм, куда за ним следовала и его многочисленная паства – в основном, интеллигентские семьи с чадами и домочадцами.

Поначалу я пыталась им подражать – приезжала спозаранку на исповедь, выстаивала долгие службы, часто причащалась.

Всё у отца Владимира было очень строго и серьёзно.

Исповедь порой проводилась у кого-либо на квартире. В долгой беседе полагалось скрупулёзно разобраться во всём содеянном за ближайшее время, в причинах и следствиях того или иного проступка.

Расходились и разъезжались иногда далеко за полночь.

Первое время я добросовестно записывала малейшие проступки, пока не поняла, что это не имеет особого смысла.

Поскольку не совершаешь часто куда более худшие вещи - просто потому, что не представился удобный случай.

Вот это я могу совершить, а это – нет, - размышляла я, заглядывая на дно собственной души и ужасаясь обилию притаившихся там гадов.

Ведь они же есть, - размышляла я, - Они там. А поверхностная прозрачность воды – сплошной обман.

Чуть копнёшь, растревожишь – они тут как тут.

Так что же мне исповедовать – благополучное стечение обстоятельств?

Вот, послала на три буквы соседку – эка невидаль.

А загорись её дом – прибежала бы спасать?

Обнаружилось также, что я совершенно не готова к послушанию – с первых же шагов.

С интересом выслушивала все рекомендации, но поступала по-своему.

- Гони их всех! – приказывал отец Владимир, требуя запирать в прямом и переносном смысле двери и окна перед сомнительными личностями, посещающими наш дом.

А не сомнительных с некоторых пор просто не было.

Алкаши, матершинники, многожёнцы, бомжи и уголовники – кого только ни приводили к нам нескончаемые проблемы сельского быта, с которыми мы не умели справляться сами.

От прежнего московского окружения я к тому времени напрочь отошла, да и оно вряд ли соответствовало бы новому образу жизни.

Ну а выгонять я вообще никого не способна – уж не знаю, что для этого нужно было сотворить!

Поэтому Толик несмотря ни на что продолжал у нас гужеваться.

Потом и Инна снова появилась так же неожиданно, как и исчезла. Объявив, что там, где она скрывалась, её выследило КГБ и установило за домом наблюдение. Так что пришлось удирать из окна задними дворами.

Я к её страхам серьёзно не относилась – уж очень всё это напоминало известный анекдот про неуловимого ковбоя.

Но хотите верьте, хотите нет, вокруг неё действительно творилась какая-то бесовщина. Стоило с ней оказаться в каком-либо людном месте, как количество милиции вокруг на порядок увеличивалось.

Люди в форме начинали кружить рядом, вроде бы, занимаясь своими делами и не обращая на нас внимания. Но на нервы и психику действовало.

Толика Инна, как ни странно, не боялась.

Он её часто дурил, выуживая деньги на выпивку.

Уж не знаю, правдивая ли, но у него была в запасе душераздирающая история про урну с прахом матери, которая стоит у какого-то приятеля на шкафу и которую необходимо предать земле.

На что нужно 87 рублей.

Поначалу он эти 87 рэ выудил у меня, потом тайком у Бориса, потом, наконец, у Инны, после чего пропал на несколько дней.

Вернулся весь оборванный, грязный, в синяках и ссадинах, поведав, что его поймала милиция, избила и отобрала всё до копеечки.

Надо сказать, что сочинителем и актёром Толик был гениальным.

У меня не было ни малейшего сомнения, что он врёт, но всё же я с трудом удерживалась, чтоб не присоединиться к слезам Инны, сокрушённой безвинными страданиями бедного Толика.

“Верю!” – сказал бы сам Станиславский.

- Информация о материале

- Юлия Иванова

- Категория: Июльский веник

- Просмотров: 513

Гонцом зловещим с того света -

Конца имён, конца знамён,

Страстей, амбиций и времён.

Всего страшимся мы теперь -

Ветров, морозов и дождей...

Вернутся ли на Землю вновь -

И Жизнь, и Слёзы,

И Любовь?

- Информация о материале

- Администратор

- Категория: Верни Тайну!

- Просмотров: 322

- Ждём у моря погоды.

Мы удивились и спросили, какой тут можно ждать погоды, если Море на Куличках никогда не меняется, то есть ждать, в общем, нечего.

На что они ответили, что ждут у моря погоды с одной-единственной целью - убить время. И пригласили нас ждать вместе.

Мы ответили, что времени у нас и так в обрез.

А жители сказали, что в их посёлке столько времени, что его буквально девать некуда, поэтому его убивает, кто как может.

Вроде как в некоторых странах уничтожают избытки товаров.

- Интересно, - сказала Варвара, - Вот бы поглядеть.

* * *

Мы у моря ждём погоды

Сутки, месяцы и годы...

Дни проводим кое-как.

Пусть давно прогнил лежак -

Жди и верь -

Настанет час,-

Солнца луч блеснёт для нас!

- Информация о материале

- Юлия Иванова

- Категория: Дверь в потолке. Часть II

- Просмотров: 561

Советский плакат из Интернета

Советский плакат из Интернета(начало восьмидесятых)

Лиля была красивой статной девахой с западной Украины. В Подмосковьи осела давно, меняя мужей и родив двух дочек.

Мужья пили, отбывали срок, возвращались.

Снова пили и сидели, но Лиля не унывала – бралась за любую работу, девчонок воспитывала в строгости.

Ко мне приходила помочь по хозяйству – всё у неё в руках горело, спорилось.

- А ну, давай шевелись, кляча! – весело подгоняла она на совместных садово-огородных штурмах. И я рядом тоже “подпитывалась”, вкалывая по-ударному.

Однажды надо было перекопать участок под картошку (две сотки примерно в километре от дачи).

Лиля взяла лопату и ушла первой. А мы с двумя мужиками ещё что-то корчевали, потом обедали и, наконец, собрались на поле.

Навстречу – Лиля.

- А мы тебе обед несём, - сказала я, - Ну ладно, ребята пусть идут, а ты дома поешь.

- Чего им идти, разве что за бутылкой. Можно сажать.

- Так надо же докопать…

- Говорю, - вскопано.

- Всё?!

- Поди, вас буду ждать.

Я, честно говоря, не поверила.

Но огород действительно был не только перекопан, но и подготовлен граблями под посадку.

Какие такие гномы помогли Лильке –до сих пор не ведаю.

Подкосила её всё та же водка.

Я, заметив эту слабину, старалась, как и Нинку, её “воцерковить”, брала с собой на исповеди, на службы.

Потом покрестили Наталью, лилину младшую, хрупкую и болезненную. Я была крёстной.

- Обещай, что не оставишь Наташку, если со мной что случится. Я пообещала.

“Что-то" случалось с Лилькой довольно часто. Тогда Наталья ночевала, а то и подолгу жила у меня.

Я готовила с ней уроки, занималась, подключая Бориса, английским...И скоро привыкла к мысли, что у меня не одна дочка, а две.

Тем более, что к Вике и Рите подступиться было невозможно – в Москве их воспитание окончательно и бесповоротно узурпировала свекровь.

Ну а сгубил Лилю тот самый роковой “котяра” и злостный алиментщик Васька, которого я в своё время устроила в психушку, спасая от тюрьмы.

Лиля втрескалась по уши в наглую его усатую морду, всё время выясняла отношения с его женой (кстати, тоже молодой и пригожей).

Пару раз богини даже дрались на виду у всех.

А Васька их не разнимал, молча ждал исхода схватки с видом Париса... Только вместо яблока в прокуренных пальцах была “Прима”.

Так котяра и переходил из рук в руки.

Лиля страдала, сохла и спивалась с ним за компанию.

Однажды я долго пыталась её урезонить, толковала про всякие высокие материи, пока, зарыдав, она не рухнула на колени перед иконами.

Но я даже не успела порадоваться долгожданному её “покаянию”, как она воскликнула, стукнув в пол лбом:

- Господи, верни мне Ваську! Пусть Васька будет мой, и я поверю в Тебя. Господи, миленький, сделай это! Христом богом молю…

Ну что тут скажешь?

Я жалела Лильку и всё ей прощала.

Как-то, вернувшись из Москвы, застала свою дачницу Софью Григорьевну в растерянности и смущении и выслушала детективную историю.

Что Лиля выцыганила у неё четвертак (“только бутылку боржоми куплю, живот болит, сдачу сейчас принесу), выскочила из дома прямо в домашних тапках и куда-то пропала.

Я лишь руками развела.Деньги дачнице, само собой, вернула.

А Лилька отыскалась лишь через неделю. Помятая, с фингалом под глазом и опять брошенная Васькой, на опохмелку которого и стрельнула злосчастный четвертак.

Дачников своих я тоже пыталась “одухотворить”. Иногда это удавалось, как в случае с упомянутой Софьей Григорьевной, превратившейся из атеистки в истово верующую.

Однако чаще аудитория только раздражалась, и постепенно я научилась благоразумно отступать.

Помню, как один старичок, доцент технического вуза, взапой прочёл всю мою духовную библиотеку, включая Флоренского.

Делал в особой тетради пометки, дискуссировал, говорил, что это “гениально”.

Но к концу сезона пришёл к выводу, что к его личной судьбе Создатель не имеет ровным счётом никакого отношения.

Будто курс лекций прослушал.

Вспомнилась забавная история.

Тогда Мосфильм заключил со мной очередной договор под маститого режиссёра.

Опять я выполняла бесконечные поправки и ходила по вечерам звонить ему на станцию (телефон нам ещё не провели).

Улица была едва освещена.

И вот на дороге наткнулась на лежащее тело.

Оно было не мёртвое, но мертвецки пьяное. Ворочалось в луже и материлось, безуспешно пытаясь подняться.

Что делать, ведь задавят! На улице – ни души.

С трудом оттащила на обочину.

Позвонила режиссёру (Царствие ему Небесное).

Возвращаюсь – тело с обочины скатилось в канаву.

А на дворе то ли поздняя осень, то ли оттепель – грязь, талый снег, ледяная вода.

Гляжу – фонарик приближается. Женщина с мальчиком.

-Помогите, - говорю, из канавы вытащить, ведь замёрзнет.

- Ну и ...с ним, некогда нам, - и мимо.

Стою, жду. Никого, хоть бы машина какая.

Возвращаются эти двое с фонариком. Я уж молчу.

Но тут женщина сама лезет в канаву, фонариком телу в лицо...

- Мой, мать его! Ах ты, ирод, тудыт-растудыт. Где зарплата, скотина?

Теперь пришла её очередь командовать парадом.

Втроём мы поставили тело вертикально и шаг за шагом перекантовали домой – мальчик впереди корректировал направление.

Не знаю, какое это имеет отношение к Лильке и моим дачникам, но почему-то именно сейчас вспомнилось.

Василий, в конце концов, прислОнится к женщине постарше, с жильём. Которая будет его кормить, умеренно поить, обстирывать и держать в узде, отгоняя дружков-алкашей, что ему явно пойдёт на пользу.

А к Лиле вернётся очередной муж после отсидки. Она переедет с Натальей к нему (старшая дочь выйдет замуж).

Потом прогонит, найдёт нового выпивоху...

Наталья снова будет часто у меня ночевать и готовить уроки, поскольку в доме вечные пьянки-гулянки да материны оплеухи по пьяной лавочке.

Однажды после очередной бессонной ночи на улице, в одном платьишке, окончательно ко мне сбежит.

А через несколько месяцев явится её подружка и сообщит, что Лиля умерла прямо на улице от приступа эпилепсии – некому было вовремя оказать помощь.

Так Наталья у меня и останется второй дочкой.

Окончит школу, поступит на завод – что-то, связанное с самолётами.

Все новые и старые Лилины мужья тоже кончат плохо – кто сгорит на пожаре, кого прирежут.

А её четвертина пристанционного барака с печным отоплением так и будет стоять с заколоченными окнами, ожидая сноса.

Подкатегории

Дремучие двери

Роман-мистерия Юлии Ивановой "Дpемучие двеpи" стал сенсацией в литеpатуpном миpе еще в pукописном ваpианте, пpивлекая пpежде всего нетpадиционным осмыслением с pелигиозно-духовных позиций - pоли Иосифа Сталина в отечественной и миpовой истоpии.

Роман-мистерия Юлии Ивановой "Дpемучие двеpи" стал сенсацией в литеpатуpном миpе еще в pукописном ваpианте, пpивлекая пpежде всего нетpадиционным осмыслением с pелигиозно-духовных позиций - pоли Иосифа Сталина в отечественной и миpовой истоpии.

Не был ли Иосиф Гpозный, "тиpан всех вpемен и наpодов", напpавляющим и спасительным "жезлом железным" в pуке Твоpца? Адвокат Иосифа, его Ангел-Хранитель, собирает свидетельства, готовясь защищать "тирана всех времён и народов" на Высшем Суде. Сюда, в Преддверие, попадает и Иоанна, ценой собственной жизни спасающая от киллеров Лидера, противостоящего Новому Мировому Порядку грядущего Антихриста. Здесь, на грани жизни и смерти, она получает шанс вернуться в прошлое, повторив путь от детства до седин, переоценить не только личную судьбу, но и постичь глубину трагедии своей страны, совершивший величайший в истории человечества прорыв из тисков цивилизации потребления, а ныне вновь задыхающейся в мире, "знающем цену всему, но не видящем ни в чём ценности"...

Книга Юлии Ивановой пpивлечет не только интеpесующихся личностью Сталина, одной из самых таинственных в миpовой истоpии, не только любителей остpых сюжетных повоpотов, любовных коллизий и мистики - все это сеть в pомане. Но написан он пpежде всего для тех, кто, как и геpои книги, напpяженно ищет Истину, пытаясь выбpаться из лабиpинта "дpемучих двеpей" бессмысленного суетного бытия.

Скачать роман в формате электронной книги fb2: Том I Том II

Дверь в потолке. Часть I

Книга "Дверь в потолке" - история жизни русской советской писательницы Юлии Ивановой, а также – обсуждение ее романа-мистерии "Дремучие двери" в Интернете.

Книга "Дверь в потолке" - история жизни русской советской писательницы Юлии Ивановой, а также – обсуждение ее романа-мистерии "Дремучие двери" в Интернете.

Авторские монологи чередуются с диалогами между участниками Форума о книге "Дремучие двери", уже изданной в бумажном варианте и размещенной на сайте, а так же о союзе взаимопомощи "Изания" и путях его создания

О себе автор пишет, выворачивая душу наизнанку. Роман охватывает всю жизнь героини от рождения до момента сдачи рукописи в печать. Юлия Иванова ничего не утаивает от читателя. Это: "ошибки молодости", увлечение "светской советской жизнью", вещизмом, антиквариатом, азартными играми, проблемы с близкими, сотрудниками по работе и соседями, метания в поисках Истины, бегство из Москвы и труд на земле, хождение по мукам с мистерией "Дремучие двери" к политическим и общественным деятелям. И так далее…

Единственное, что по-прежнему остается табу для Юлии, - это "государственные тайны", связанные с определенной стороной ее деятельности. А также интимная жизнь известных людей, с которыми ее сталкивала судьба.

Личность героини резко противостоит окружающему миру. Причина этого – страх не реализоваться, не исполнить Предназначения. В результате родилась пронзительная по искренности книга о поиске смысла жизни, Павке Корчагине в юбке, который жертвует собой ради других.

Дверь в потолке. Часть II

Книга "Дверь в потолке" - история жизни русской советской писательницы Юлии Ивановой, а также – обсуждение ее романа-мистерии "Дремучие двери" в Интернете.

Книга "Дверь в потолке" - история жизни русской советской писательницы Юлии Ивановой, а также – обсуждение ее романа-мистерии "Дремучие двери" в Интернете.

Авторские монологи чередуются с диалогами между участниками Форума о книге "Дремучие двери", уже изданной в бумажном варианте и размещенной на сайте, а так же о союзе взаимопомощи "Изания" и путях его создания

О себе автор пишет, выворачивая душу наизнанку. Роман охватывает всю жизнь героини от рождения до момента сдачи рукописи в печать. Юлия Иванова ничего не утаивает от читателя. Это: "ошибки молодости", увлечение "светской советской жизнью", вещизмом, антиквариатом, азартными играми, проблемы с близкими, сотрудниками по работе и соседями, метания в поисках Истины, бегство из Москвы и труд на земле, хождение по мукам с мистерией "Дремучие двери" к политическим и общественным деятелям. И так далее…

Единственное, что по-прежнему остается табу для Юлии, - это "государственные тайны", связанные с определенной стороной ее деятельности. А также интимная жизнь известных людей, с которыми ее сталкивала судьба.

Личность героини резко противостоит окружающему миру. Причина этого – страх не реализоваться, не исполнить Предназначения. В результате родилась пронзительная по искренности книга о поиске смысла жизни, Павке Корчагине в юбке, который жертвует собой ради других.

Последний эксперимент

Экстренный выпуск!

Сенсационное сообщение из Космического центра! Наконец-то удалось установить связь со звездолетом "Ахиллес-087", который уже считался погибшим. Капитан корабля Барри Ф. Кеннан сообщил, что экипаж находится на неизвестной планете, не только пригодной для жизни, но и как две капли воды похожей на нашу Землю. И что они там прекрасно себя чувствуют.

А МОЖЕТ, ВПРАВДУ НАЙДЕН РАЙ?

Скачать повесть в формате электронной книги fb2

Скачать архив аудиокниги

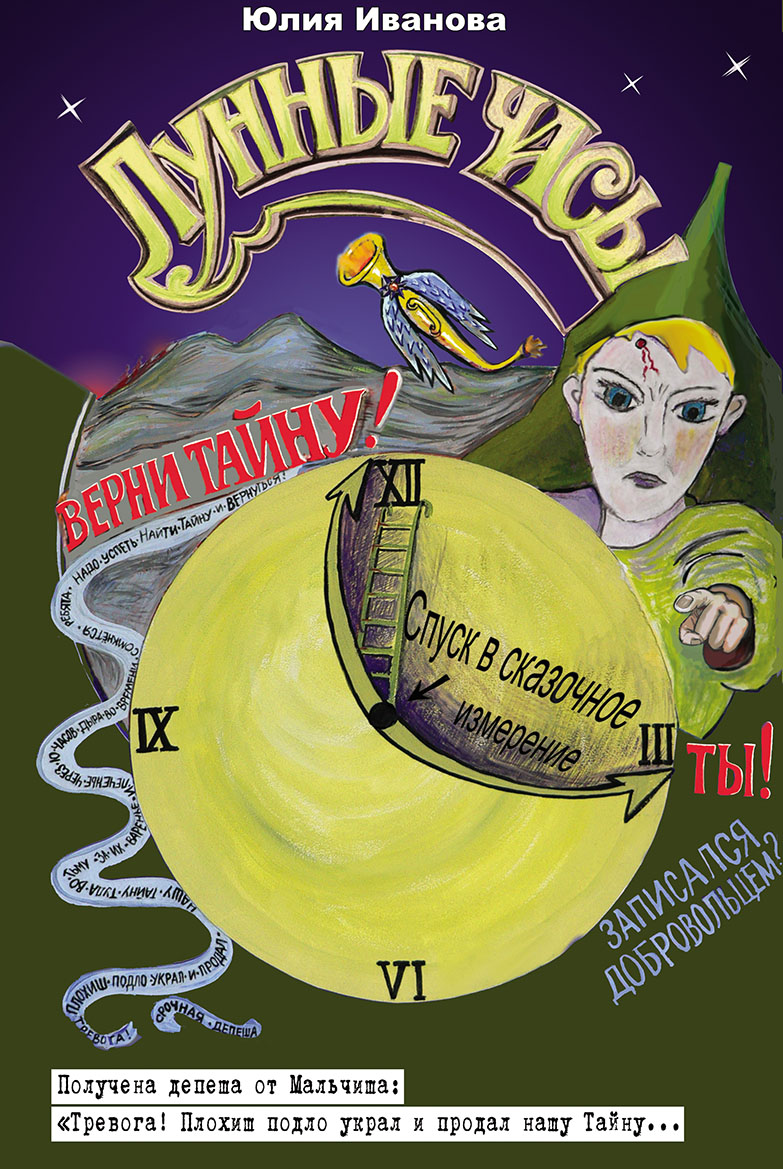

Верни Тайну!

* * *

Получена срочная депеша:

«Тревога! Украдена наша Тайна!»

Не какая-нибудь там сверхсекретная и недоступная – но близкая каждому сердцу – даже дети её знали, хранили,

и с ней наша страна всегда побеждала врагов.

Однако предателю Плохишу удалось похитить святыню и продать за бочку варенья и корзину печенья в сказочное царство Тьмы, где злые силы спрятали Её за семью печатями.

Теперь всей стране грозит опасность.

Тайну надо найти и вернуть. Но как?

Ведь царство Тьмы находится в сказочном измерении.

На Куличках у того самого, кого и поминать нельзя.

Отважный Мальчиш-Кибальчиш разведал, что высоко в горах есть таинственные Лунные часы, отсчитывающие минуты ночного мрака. Когда они бьют, образуется пролом во времени, через который можно попасть в подземное царство.

Сам погибший Мальчиш бессилен – его время давно кончилось. Но...

Слышите звук трубы?

Это его боевая Дудка-Побудка зовёт добровольцев спуститься в подземелье и вернуть нашу Тайну.

Волшебная Дудка пробуждает в человеке чувство дороги, не давая остановиться и порасти мхом. Но и она поможет в пути лишь несколько раз.

Торопитесь – пролом во времени закрывается!..