Этот странный день...

День выдался странным, "булгаковским" с самого начала. Накануне у неё были дела в городе. Переночевав в московской квартире, она уже по дороге на дачу, проезжая мимо храма, неожиданно решила зайти.

Вдоль церковной ограды прямо на асфальте сидели нищие, среди которых выделялся то ли узбек, то ли таджик в малиново-зеленом полосатом ватном халате и чунях с галошами, несмотря на жару.

На коленях у него лежала тюбетейка с мелочью, один глаз был перевязан прозрачной женской косынкой с люриксом.

Когда она подала ему, старик скосил на неё другим глазом, подслеповато-водянистым, медузьим, закивал, улыбнулся, обнажив редкие гнилые зубы, и пробормотал по-своему что-то неразборчивое.

Служба едва началась, на исповеди народу было мало, и она подошла, вспомнив, что давно не исповедовалась. Отстояла литургию, на молебен не осталась и поспешила к машине.

Старик с перевязанным косынкой глазом по-прежнему сидел у ограды. Он полоснул по ней из-под люрикса здоровым глазом, и тот был уже ярко-желтым, как предупреждающий сигнал светофора.

Но самым странным был даже не этот глаз, а то, что дед вдруг старомодно и церемонно, на чистейшем русском, как какой-нибудь замоскворецкий купец, выговорил:

- С днём памяти святых благоверных мучеников Бориса и Глеба, матушка!

Она ошеломлённо вывалила в засаленную тюбетейку всю оставшуюся в кошельке мелочь и бросилась прочь.

И тут удивление сменилось открытием, что да, ведь сегодня действительно "Борис и Глеб", и поведал ей об этом какой-то чудной южный старец, а сама она, простояв службу, как-то всё пропустила мимо ушей.

И вот теперь надо срочно позвонить Варе, если она в Москве, передать Глебу от неё поздравления - сегодня они наверняка созвонятся. И, конечно, пусть заодно передаст привет Гане...

Варя оказалась в Москве и сказала, что пусть Иоанна непременно приезжает, что сегодня будут Егорка с Айрис - отметят Глебовы именины, а потом они вечером провожают Айрис рожать в Штаты. Так настояли её родители, а Егорка /"ты же знаешь, какой от него в этом смысле прок, вечно занят по горло"/ - согласился. Так что они вместе посидят, отпразднуют, морально поддержат Айрис и помолятся, чтобы всё прошло благополучно.

Приехать Варя велела сразу же, чтоб помочь накрыть стол. Хотя правилами Златогорья и не поощрялись лакомства, Иоанна дерзнула купить торт к чаю и фруктов для Айрис и будущего бэби.

В квартире Златовых всё изменилось - две смежных комнаты, где когда-то жили дети, с отдельным входом из коридора, - были заставлены столами с компьютерами. Там работали какие-то ушлые ребята, беспрестанно что-то верещало, попискивало.

Варя пояснила, что там теперь пресс-центр Златогорья. На вопрос об иконах, библиотеке и картинах со снисходительной улыбкой успокоила, что всё вывезено и "в деле". То есть работает и даёт доход и пользу приносит, что теперь у них свой выставочный зал, читальня и т.д.

Про торт Варя сказала, что это разврат, белая смерть, но "красотища". Дала руководящие указания насчёт стола и сообщила, что Егорка повёз Айрис за город к отцу Андрею получить благословение перед дальней дорогой и родами.

Что уже почти наверняка известно - будет девочка. Наука идёт вперёд, и будущую девочку решили назвать Марией - самое почитаемое имя по обе стороны океана.

Машенька, Мэри.

Хлопнула входная дверь. Егорка.

- Ма, у меня здесь дела, надо срочно кое с кем связаться, ты съезди с Айрис. Она внизу в машине, ей тяжело лишний раз подниматься... Там с ней Владик и Николай /шофёр и телохранитель/, пусть прокатится, он мне здесь не нужен...

Поклон от меня отцу Андрею и побыстрей возвращайтесь.

Привет, Иоанна. Как хорошо, что ты здесь...

Егорка, несмотря на разницу лет, всегда называл её по имени и на "ты". Впрочем, он всех своих так называл, по-христиански.

Иоанна сразу же поняла - какое-то ЧП. У неё было чутьё на подобные вещи.

Она открыла было рот - Егор приложил палец к губам.

И только когда лифт с Варей поехал вниз, увлёк Иоанну на кухню и прикрыл за собой дверь.

- Что случилось?

Русоволосый темноглазый Егорка, "лёгкий вес", в потёртой джинсе - к таким всю жизнь обращаются: "молодой человек".

Егорка - он же властитель, возмутитель дум, освободитель душ, лидер "той самой" таинственной Изании. Витязь на белом коне...

- Ну что?! - почти заорала она.

- Прежде всего, тише, - заговорил он своим обычным тоном, властным, не допускающим возражений. - Тачка твоя здесь?

- Вон на насыпи, серая мышь. А что?

- Вижу. Очень хорошо. Сейчас ты спустишься, сядешь в машину и будешь читать газету. Найдётся там газета?

- Кажется, да. "Мир новостей".

- Прекрасно. Будешь читать "Мир новостей", будто кого-то ждешь. Зеркало установи так, чтоб было видно, что происходит перед домом. Если заметишь что - дай знать, - он протянул ей мобильник.

- Что замечу?

- Погоди... Может, показалось. Ну, ты сама знаешь, на нас бесконечные наезды, угрозы, в последнее время особенно часто...

- Что им надо?

- Надо, чтоб нас не было. Чтобы мы "свернули богадельню", как они говорят... Это нормально, значит, началось, процесс пошёл...

Просто мне показалось, я их увидел.

Они пригнулись, но я видел. Троих. С автоматами, на головах эти... с прорезями, эдакий боевичок а ля рюс.

Видел у светофора, потом ещё. Им что-то помешало, я даже знаю, что...

Шестисотый мерс, темно-синий, номер заляпан. Темно-синий Мерс, почти чёрный.

Им нужен я...

За машиной с ребятами вряд ли поехали, они меня пасут. Будут где-то здесь ошиваться. Пока выйду...

Заметишь у подъезда возню или Мерса поблизости - звони. Дождись наших и поднимайся следом, ребята тебя заменят.

- Ой, а как же... - она растерянно глянула на заваленный продуктами кухонный стол и тут же поняла, что сморозила глупость.

- Иди, я всё сделаю.

И вот что - у их мерса фары разные - белая и жёлтая. Запомни, гигант детективного жанра.

Неулыбчивый максималист Егорка балагурил крайне редко. Она поняла, что всё очень серьёзно.

Она в точности исполнила Егоркины указания, но, как ни вперяла взгляд в окрестности дома Златовых - ничего такого. Она пролистала всю газету и совсем было успокоилась.

"Фары у него разные - белая и жёлтая". Ну разные, ну и что?

Мысль, что где-то это уже сегодня было.

Разные. Белая и жёлтая. Господи, нищий! То ли узбек, то ли таджик с разными глазами и замоскворецким говором...

Чушь какая-то, причём тут старик?

А ведь это он её направил к Варе, она б давно уже была на даче, гуляла с Анчаром...

Неприятный холодок пробежал по спине.

Но тут подъехала Егоркина машина. Айрис с Варей безо всяких эксцессов вошли в подъезд, ребята, как и полагалось, остались внизу на посту.

Ничего такого...

Иоанна поднялась следом, расцеловалась с Айрис. Заметно округлившейся и без привычного загара /загорать запретили врачи/. Восхитилась профессионально накрытым столом, подумав, что вот уж верно - талантливый талантлив во всём.

Егорка снова приложил к губам палец, и она покорно выслушала незаслуженные комплименты в свой адрес по поводу сервировки.

Подгребли из "пресс-бюро" ещё какие-то гости, сели за стол. Пытались дозвониться до Глеба, но там были неполадки с линией. Варя на всякий случай продиктовала телеграмму и сказала, что вечером /самолёт улетал около полуночи/, попробует ещё позвонить.

За столом, как обычно, вскоре заговорили о златогорских делах и проблемах, а Иоанна, распрощавшись и спустившись к машине, уже совсем собралась было ехать на дачу, но почему-то раздумала.

Нет, лучше покараулить ещё часок-другой, но зато на сердце будет спокойно. Убедится, что они уехали, что ничего не случилось, перекрестит вслед Егорку с Айрис...

Никакого конкретного плана дёйствия на случай ЧП у неё не было - телефон она вернула Егорке.

Просто акт самоуспокоения...

На амбразуру.

Вот уже десять лет как её страну, в которой она выросла и прожила жизнь и которую любила, захватил многоглавый дракон.

Он разодрал землю на части - каждой голове по куску, разорил, осквернил, оплевал и опоганил всё вокруг.

Он жрал всё подряд - воинов, взрослых кормильцев, стариков, невинных девушек и детей. Жрал не только тела, но и души, заставляя служить не высоким идеалам, а пищей своей ненасытной многоглавой похоти.

Дракон заразил страну своей жаждой крови, и люди азартно расхватывали остатки кровавой пищи с барского стола, не думая, что это кровь их ближних.

А то и пожирали этих ближних сами.

Она привыкла к дракону, к тому, что он непобедим.

Что жертвы спокойно роют себе братскую могилу, умоляя лишь заплатить за рытьё, чтоб было на что выпить и закусить перед смертью.

Она привыкла, что клятвоотступников возводят в святые, а верных до гроба - в предатели. Что всё отныне не то и не так. Что артиллерия бьёт по своим.

Что белые лебеди чернеют на глазах, лев сдаётся комару, а голова голосует за своё отделение от тела.

Что червонцы превращаются в пустые бумажки, полуголые гражданки всех возрастов, в тачках и без, снуют по городу, а на всевозможные "сеансы с разоблачениями" уже никто не обращает внимания.

Что самолёты падают людям на головы, наши бомбы - на наши мирные дома. А вылезающие из-под руин старухи интересуются не судьбой близких, а чем закончилась очередная серия "Санта - Барбары".

Что киногерои, по которой прежде молодёжь сверяла свою жизнь, доживают жалкими придворными шутами и шутихами. Что многочисленные Иваны Бездомные со свечками и в кальсонах бегают за чёрными котами по Патриаршим.

Она привыкла к этому вдруг воплотившемуся в жизнь абсурду, когда "кости встают дыбом", "кровь застревает в жилах", и "волосы стынут в горле".

К тому, что "Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью", что всё здравое и разумное отныне невозможно, лишь прямиком в эту проклятую смрадную пасть.

Что уже "близ, при дверях", и летит птица-тройка не вперёд, не назад, а к чёртовой бабушке, в бездну.

Она убеждала себя, что весь этот апокалипсис предсказан в Библии, что колесу истории противостоять невозможно.

И что Егорка Златов со своей распрекрасной Изанией, сын Варвары и Глеба, просто существует в каком-то ином измерении, недоступном дракону, куда дракону нельзя.

Как никогда не прорвется в сказочную страну, куда улетела Дюймовочка, какой-нибудь озверевший танк с кротом и мышью в кабине и не пальнёт из пушки по эльфам...

Она знала изначально - с Егоркой ничего не может, не должно случиться.

Покров Божий над ним, ибо Господь не посылает испытаний сверх меры и не случайно дал Егорку её отчаявшейся гибнущей стране.

"Волос с головы не упадёт, " - убеждала, уговаривала она себя, и всё же уехать почему-то не могла.

Обычно они стреляют у подъезда, когда жертва садится в машину.

Или в самом подъезде.

Или подкладывают бомбу.

Или из оптического прицела с чердака соседнего дома...

Подъезд ребята наверняка проверили...

Нет, она всё же дождется, и спокойненько поедет на дачу, и будет смеяться над своими страхами.

Только бы наши из окна не заметили, что она, дурёха, здесь торчит.

Хорошо, что темнеет.

В опостылевшем "Мире новостей" уже нельзя было различить ни строчки, когда они, наконец, вышли - Егор, Айрис и Варя.

Расцеловались. Айрис села впереди с шофёром, Егорка с телохранителем сзади.

Она пригнулась на всякий случай, услыхала шум отъезжающей машины.

Хлопнула за Варей дверь подъезда.

Ну вот, теперь и ей можно в путь.

Она повернула ключ зажигания.

И в ту же секунду увидала в зеркале выползающий из-под арки чёрный мерс с зажжёнными в сумерках фарами.

Белой и жёлтой.

Господи, этого не может быть, этого не должно быть...

И всё-таки это происходило.

Как в кошмарном сне разноглазый, неизвестно откуда взявшийся мерс выползал из черной бездны арки, поворачивая направо.

Она сразу поняла, похолодев, что он сейчас там, у аптеки, развернётся и промчится как раз под ней, по дороге под насыпью.

Потом выскочит на проспект и понесётся чёрным разноглазым демоном за мчащейся к аэродрому егоркиной машиной.

В молниеносном прозрении она увидела, как мерс настигает их, бьёт по колёсам, прошивает молниеносной очередью шофёра, Егорку и Айрис с будущим бэби, девочкой по имени Мария, самым чтимым по обе стороны океана.

Смрадно взревёт мотор, сверкнут разноглазые фары. И он, безнаказанный, неуловимый, несудимый, умчится в ночь, как всегда, победив.

И не будет никогда ни Марии, ни Айрис, ни Егорки. Снова только ночь, беспросветный этот апокалипсис...

И она ничего, ничего не может сделать.

Ну уж нет. Никогда!

Неистовая, нечеловеческая ярость, вся ненависть этого десятилетия, накопленная день ото дня, придавленная, заглушаемая прежде разумом, осторожностью, инстинктом самосохранения, прорвавшись вдруг, сжалась и скрутилась внутри каким-то невероятной плотности ядром, сродни тому первозданному, космическому, из которого полетели когда-то во все стороны галактики со скоростью света. Чудовищной плотности точка, готовая к свершению. Ненависть к этому многоглавому драконову отродью, всеоскверняющему и всепожирающему - Родину, святыни, чистоту, судьбы, тела, души.

Ну уж нет!

Она знала, что делать. Ни страха, ни колебания не было, только упоение, восторг от предвкушения наконец-то их остановить.

Смертельным кляпом влететь в их смрадную прожорливую глотку и разнести в клочья.

Так, наверное, кидались на амбразуру, шли на таран.

Заткнуть!

Откуда-то издалека, из детского прошлого, может, из какого-то фильма донесся светлый и чистый зов трубы.

"Поднимайся, барабанщик!"

И ещё откуда-то властное:

"Встань и иди".

Кровь в висках четко отсчитывала секунды - она уже каким-то сверхчутьём распределила их.

По возможности осторожнее сползать с насыпи, - какое счастье, что она поставила машину носом к дороге! - и потом резко нажать на газ.

Вот машина ползет, ползет, зависает, клюет носом...

Ну ещё, миленькая, ещё мгновенье!

Ей казалось, что жигулёнок дрожит от нетерпения, готовясь к прыжку, они теперь были одно целое.

Разноглазый мерс ещё не видит опасности.

Развернувшись, он мчится прямо на неё, ревя мощным мотором и набирая скорость, уже слепят его фары.

Колесо истории, которое она призвана остановить.

Помоги, Господи...

Всё. Пора.

Машина заскакала по насыпи, задёргался в руках руль, взревел мотор.

Истошный вой клаксона справа, заметавшиеся фары, визг тормозов.

Всё, ребята, свершилось.

"Чудище обло, огромно, озорно, стозевно и лаяй".

-Жри, гадина! - то ли прокричала, то ли подумала она, с наслаждением швыряя в надвигающуюся разверстую огнедышащую пасть этот свой торжествующе-победный крик.

Бешено раскручивающуюся, как праща, ярость вместе с плотью, сознанием, душой, железом и страшным апокалиптическим хрустом, скрежетом, огнем и крушением всего и вся.

Его зубы вонзились в неё.

Но ошеломляющаяся невозможная боль утихла, едва начавшись. И закувыркался мир, что-то вспыхнуло, грохнуло, заметались в кувыркающемся мире огненные отблески.

- Это они, они! - краешком сознания поняла она. - Теперь им не добраться до Егорки.

Свершилось! - в победном ликовании пело, орало всё её уничтожаемое, дробящееся, кувыркающееся вместе с машиной естество, и невыразимое неземное наслаждение было в этой смертной муке.

Так, наверное, умирает зерно, прорастая в иное измерение. Побеждает, уничтожаясь.

- Я сделала это. Неужто сделала?..

И когда всё остановилось, замолкло, погасло, когда сжатая, раздавленная, стиснутая со всех сторон - островок сознания, тонущего в сплошном океане какой-то тупой, отстранённой, будто не её боли, - она ещё раз успела подумать, что вопли, сполохи и рёв пламени - это там, у них, в Вампирии.

И блаженно-райским было видение мчащейся по шоссе егоркиной машины, в аккурат успевающей на полуночный заокеанский рейс.

Остановись мгновенье...

В прекрасном этом мгновении вечно летел в довоенном синем небе запущенный отцом змей, вечно танцевала она с Ганей, скинув туфли, на пушистом Регинином ковре. И вечно мчалась по шоссе в вечной безопасности Егоркина машина, спешащая на полуночный заокеанский рейс.

Дальше всё происходило уже в ином измерении.

Чьи-то голоса, прикосновения, отзывающиеся всё той же "не её" болью, то озабоченные, но чаще любопытные пятна лиц, носилки, ослепительная лампа над головой...

Потом лампа станет то ли луной, то ли солнцем - не разберешь из-за наползающих отовсюду туч.

Тучи сомкнулись и пошёл дождь.

Капли были острыми, раскалёнными, жалили нещадно.

Иоанна едва спаслась от них в какой-то полутёмной и душной то ли оранжерее, то ли галерее, где можно было продвигаться лишь по узкой дощатой дорожке. Едва отклонишься - снова капли-иглы вонзались в лицо, шею, руки...

Иоанна старалась идти только вперёд, не обращая внимания на расположенные вдоль тротуара то ли кадки с засохшими стеблями, то ли пустые рамы из-под картин...

Как душно, дышать всё труднее, скрипят доски под её шагами, хотя ног своих она не чувствует.

И что-то ей всё это напоминает, что-то очень давнее и страшное.

Этот деревянный коричневый прямоугольник, к которому она неотвратимо приближается. Четыре ромба с облупившейся краской, криво прибитая ручка...

Дверь с ромбами!

Нет, Господи, только не это.

Сейчас она проснется, и тот давний детский кошмар окажется лишь пустой заблудившейся во времени страшилкой...

Но проснуться не получается. Назад, вправо, влево - не получается - везде огненные иглы впиваются в шею и плечи.

Но пусть уж лучше иглы...

Она задыхается, бороться нет больше сил.

Дверь открывается медленно, Иоанну втягивает в неё, как в чёрную воронку, чёрная вода пополам с чёрной глиной склеивает глаза, нос, губы...

И дверь гулко захлопывается.

За ней нет ни галереи-оранжереи, ни огненных разящих игл, ни чёрной воды пополам с чёрной глиной, ни боли, ни самой Иоанны.

Есть только последняя мысль Иоанны. Остановившаяся, как стоп-кадр, отчаянное:

- Вот и всё.

Эта застывшая мысль и была отныне самой Иоанной, всем, что от неё осталось и ныне, и присно, и во веки веков.

"Вот и всё".

Навеки заевшая пластинка, навсегда остановившийся кадр.

Вечная Иоанна - мысль по имени "Вот и всё".

Конец фильма, где она сыграла свою жизнь. Гаснет свет, зрители расходятся по домам. Все, кроме неё.

Вот что такое ад.

Ни раскалённых сковородок, ни небытия. Лишь бессмертная кромешная мысль, что уже никогда ничего не будет.

И где-то есть Вечное и Прекрасное "Всё", от которого она навеки отлучена.

- Чего вопишь-причитаешь? - проник во тьму кромешную вкрадчивый шепот /Разве она кричала?/ - Ещё не пробило полночь, Иоанна, ещё есть шанс вернуться.

Просто проедешь мимо храма, и никаких тебе узбеков с разными глазами, никаких "Мерсов"...

Проснешься в Лужине с небольшой мигренью, вот и все дела.

По рукам?

- А Егорка? - не спросила, а подумала она.

- Что "Егорка", дался тебе Егорка, проживём и без Егорки, - ласково шелестел Шёпот, - Открутим твой фильм назад и прибавим ещё пару серий с хэппи-эндом.

А Егорка останется в предыдущей серии - разве не бывает?

Внезапная кончина актёра, поправка поневоле...

Ты же профессионалка, Иоанна...

Иоанна-мысль "Вот и всё" стала Иоанной "Нет".

- Ну, на нет и суда нет, - подосадовал Шепот, - Наше дело предложить.

Приоткрывшаяся было дверь с ромбами, за которой пахнула бензиновым шумом московская улица, снова захлопнулась гулко.

Но Иоанна уже знает - это не совсем конец, коли есть выбор.

Значит, есть и другая дверь, в прошлое.

Там лестница, ведущая на второй этаж в детство, к самым истокам бытия Иоанны...

Надо лишь перемотать кассету на начало.

А там, за дверью, как тогда, мама...

И мама, конечно, спасёт.

Но по-прежнему ни дверей, ни стен, ни самой Иоанны.

- Господи!.. - взывает Иоанна-мысль.

И вдруг тонкий золотой луч спасительным проводком пробивает толщу тьмы, влечёт за собой.

Иоанна оказывается замурованной в стене, снова чувствуя тело - сгусток нестерпимой боли и адского холода.

Сплющенный со всех сторон этой стеной, так что нечем дышать, под странно белым слепящим солнцем. Вокруг которого плывут, кружатся в замедленном хороводе белые маски.

И надо вырваться от этого застрявшего в стене собственного тела, как дух из бутылки...

- Господи!..

И золотой луч помогает ей.

Она уже видит в проломе стены слабо-призрачную желтизну лампочки под лестницей, ведущие на второй этаж щербатые ступени, мамин силуэт в этой желтизне, её протянутые руки, выдирающие из боли, холода и тесноты бесценную свою Яночку...

Узкое горло бутылки сжимается до невозможности.

- Ма-ма-а!..

Внезапная волшебная лёгкость, и всё начинается сначала, с самого первого кадра.

Когда она впервые подумала:

- Я хочу.

И удивилась этому своему новорождённому "Я".

Фотография.

Перед ней холодное оконное стекло, мутное и белесое, за которым какое-то непонятное белое движение. Трехлетней Яне страшно интересно, что там, на улице. Она взобралась с ногами на подоконник, смотрит во все глаза. Наконец, догадывается мазнуть ладошкой по запотевшему стеклу и видит кусок неба, населенного странными белыми существами.

Та, другая, взрослая Иоанна знает, что это снег, что она в раннем своём детстве. Иоанна помнит про ненавистный разноглазый "Мерс", про мчащегося к аэродрому Егорку. Но трёхлетняя Яна со своим полным незнанием, Яна, для которой сейчас ничего не существует, кроме таинственных существ за окном, - эта Яна куда реальнее. Она вбирает в себя Иоанну знающую, как река ручей, и ручей уже течёт по всем законам реки, растворяется в реке, оставаясь в то же время самим собой. Истоком, сутью, началом реки.

Какая-то сила подхватывает её сзади под мышки и опускает с подоконника на пол. До чего же он высок, подоконник, на котором она только что стояла. Окна с полу и не видно. Яна ревёт. Слёзы затекают в нос, в уши, за шиворот.

- Соня, она опять: Товарищи, дайте же работать!

Отец. Она почти не помнит его. Он всегда сидел над диссертацией, когда бывал дома, а мама с Яной ему мешали. Так он и не защитится - через год уйдёт на войну и никогда не вернётся.

Взглянуть бы на его лицо... Обернуться...

Но Яна-маленькая не собирается оборачиваться, она ревёт, пытаясь дотянуться до подоконника. Ревёт по неразгаданному чуду, которое у неё отобрали.

- Соня!

Яна снова взлетает на подоконник. Боже мой, мама. Её удивительный запах. В нём кисели и молочные каши, пелёнки и цветочное мыло /не делают больше такого мыла/ - и ещё мамины духи. Она не меняла с возрастом духов, и когда они исчезли, то ли "Весенние зори", то ли "Весенние грёзы" - совсем перестала употреблять какие бы то ни было.

Но сейчас шелковый мамин халатик благоухает "Зорями" вовсю, и ещё в нём сто других маминых запахов, и её тепло, и:

-Ну что, ну снег там. Идёт снег... Он холодный. Бр-р! Если нагреть - растает и будет вода. По нему можно кататься на санках. Вот когда выздоровеешь...

Краем глаза Иоанна видит совсем рядом юный мамин профиль, силится повернуть к ней голову, но... Та, другая Яна поглощена лишь снегом. Удаётся выреветь невозможное - закутав в платок, мама разрешает ей высунуть руку в форточку и ощутить на коже щекочущее ледяное прикосновение. Яна разочарованно разглядывает мокрую пустую ладошку.

- Да вот же она, вот! Смотри.

На рукаве - крошечное белое чудо. Снежинка той последней предвоенной зимы. Первый в памяти снег.

Где она, в каком измерении? Их как бы двое. Яна-первая удивляется снежинке, Иоанна - своей крошечной ладони. Но она повторяет всё, что делала тогда. Никакой свободы воли. Удалось обернуться. Наверное, она и тогда обернулась. Видит отца за столом, под зелёным стеклянным абажуром его лампу, служащую ей во время игры клумбой, чёрный репродуктор над головой. Стол в тёмном углу, и лампа горит даже днём. Как хочется разглядеть отца, но он будто не в фокусе. И мама уходит не в фокус. Она уходит просто на кухню, Иоанна даже чувствует оттуда запах жареной рыбы... Но ей нельзя туда. Она не помнит, что было дальше, глазу не за что ухватиться, и комната расплывается, исчезает. И вот уже всё вокруг другое, Яна на несколько месяцев старше. Она не хочет это вспоминать, но от неё ничего не зависит.

Яна сидит в кресле, как паша, вся обложенная плюшевыми подушками. На коленях у неё мишка, тоже плюшевый, в руке - плитка шоколада, в волосах - огромный бант.

Но самое интересное - перед ней. Таинственный ящик с трубой, таинственный дядька, нагнувшийся к ящику. Дядька и ящик покрыты чёрным, только волосатая рука видна. Но и рука эта необыкновенная - на ней кланяется и гримасничает Петрушка в красном колпачке с кисточкой.

И всё это для неё, только для неё. Яна-маленькая то замирает в восторге, то закатывается смехом, даже повизгивает от счастья.

-Чудесно. Должно получиться просто замечательно. Только знаете, мы бы ещё хотели снять её плачущей - у неё такая забавная мордаха, когда ревёт:

- К вашим услугам, дамочка, пусть плачет.

- Ну, у неё всегда глаза на мокром месте. Яна, видишь, Петрушка заболел, у него головка болит, смотри, он плачет, у-уу... Подыграйте же, товарищ фотограф!

Петрушка поник, схватился руками за голову, но рот у него по-прежнему до ушей и ясней ясного - ничего у него не болит, просто притворяется. Яна хохочет. Фотограф пожимает плечами.

-Яна, слышишь, я ухожу. Совсем. Я брошу тебя здесь одну. Вот, смотри, я ушла.

Конечно, мама тоже притворяется. Мир для трехлетней Яны справедлив и незыблем, и этот мир - мама, его основа, воплощение. Мама скрывается за дверью, но Яна даже не смотрит в её сторону. Вот и Петрушка поправился - у него больше не болит голова. Все просто играют с ней, сейчас мама вернётся. Яна хохочет. Мама возвращается.

-Ну, дамочка, будет ваш ребёнок плакать? Вы мне, между прочим, процесс задерживаете. Очередь ждёт, дамочка.

Мама идёт к Яне, лицо у неё какое-то странное, непохожее. Не надо, мама! Ну что тебе эти снимки Яны плачущей - они разойдутся по родственникам и знакомым, потеряются, останется один, тот, что валяется сейчас в коробке из-под пива вместе с другими фотографиями. Который она в детстве злобно исчертила карандашом, и на который до сих пор предпочитает не смотреть. Не делай этого, мама. Может, наши отношения сложились бы иначе, может, я выросла бы другой. Не надо...

Шлёп, шлёп... Рука Яны чуть порозовела. Мама ударила не очень больно, но она ударила всерьёз. Ударила НИ ЗА ЧТО. В первое мгновение Яна не хочет поверить в случившееся. Смотрит на руку, на маму, надеясь, что здесь какая-то ошибка, что сейчас мама всё объяснит, исправит.

Но мать отводит глаза. Мир рушится. Нестерпимо горький клубок катится откуда-то из глубины к горлу, растёт, всё больше наливаясь горечью, обидой, не даёт вздохнуть, и, наконец, Яна выталкивает его криком. Закатывается и оглашает комнату таким неслыханным рёвом, что и другие дети немедленно начинают ей вторить.

Фотограф побыстрей делает снимки, машет руками.

- Ступайте, дамочка, я вас без квитанции обслужу. Вы мне всех клиентов распугаете, дамочка, подумают, у нас тут режут.

Неистовые виноватые мамины поцелуи, ласковые слова, конфеты, посещение магазина игрушек и, наконец, взятка - рыжая кукла с вытаращенными стеклянными глазами постепенно делают своё дело. Яна успокаивается, только время от времени судорожно всхлипывает. Ещё много раз в её жизни будут рушиться миры, но Яна-маленькая этого пока не знает. Яна не знает, что в трамвае, где мама стоит, а она сидит на почётном детском месте, беззвучно рассказывая лупоглазой кукле про свою обиду, - она впервые жалуется сама себе.

* * *

Поезд влетает в тоннель, движется всё медленнее, наконец, совсем останавливается в кромешной тьме. Яна с ужасом осознаёт, что она снова в тамбуре среди дремучих дверей, где нет ничего, кроме этой тьмы, безмолвия и липкого ледяного страха. И, как тогда, девочка Яна садится на пол, дрожа и давясь беззвучными слезами, зная, что этот плен навсегда.

Они тогда только вернулись с мамой из эвакуации, в доме ещё будет кавардак, суматоха, и Яну впервые выпустят погулять во двор. Она заиграется с ребятнёй, потом как-то разом стемнеет, всех позовут по домам, двор опустеет. Яна, ещё полная до краёв неистовым восторгом бытия, какой бывает лишь в детстве, - визгом, хохотом, бегом, стуком мяча, тоже влетит с разбегу в дверь с ромбами. Дверь сзади тяжело захлопнется и...

Ошеломленная внезапной тишиной и темнотой, Яна сделает по инерции несколько шагов, ладони упрутся в стену, потом во что-то холодное, омерзительно-скользкое и мокрое. Охнув, Яна отпрыгнет, вытирая руки о пальтишко и беспомощно озираясь в надежде разглядеть дверь - ту, внутреннюю, что ведёт в коридор и на лестницу, где на втором этаже была их с мамой комната. Или хотя бы ту, уличную, в которую она только что вскочила.

Но ничего не было. Никаких дверей, вообще ничего. Ей показалось, что у неё нет больше ни глаз, ни ушей, так было темно и тихо, ни тела, которое одеревенело от страха. Ничего, кроме кромешной тьмы, тишины и липкого ледяного страха. Даже плакать она боялась, чтобы то бесконечно страшное и злобное, в плен к которому она попала, не обнаружило её присутствия. Она каким-то животным чутьём ощущала, как оно точит о стены когти, обшаривает их мохнатыми щупальцами, чтобы схватить её. Сколько она так стояла? Пять, десять, пятнадцать минут? Потом не стояла, потому что ноги уже не держали, а сидела на холодном полу, дрожа и давясь беззвучными слезами, зная, что так будет всегда.

Потом она услышит во тьме чьи-то быстрые надвигающиеся шаги, найдёт всё же силы вскочить, по мышиному пискнуть в смертной тоске, теряя сознание, и тут где-то сбоку в тишину и тьму прорвутся скрип, слабо призрачная желтизна лампочки над лестницей и - чудо! - мамин силуэт в этой желтизне, её протянутые руки, в которые с рёвом обрушится то, что осталось от Яны.

Потом она ещё очень долго будет до смерти бояться этого тёмного тамбура между двумя дверями, и стараться проскочить его как можно скорее даже днём, когда в квадратик небольшого оконца проникал свет со двора. Ну а уж вечером без взрослых - ни за что.

Мальчишки разнюхают про эту её дурь и будут забавляться, втаскивая силком в страшный плен, отчаянно визжащую и отбивающуюся. Потом она прокусит кому-то до крови руку, и её оставят в покое. Она назовет это "дремучие двери", и даже когда в тамбуре повесят лампочку и привинтят ручки на дверях, страх останется и постепенно перекочует в сны, сны-кошмары, где она умирала от тоски и страха в чёрной дремучей ловушке между двумя дверями-мирами, внешним и спасительным внутренним, откуда лестница вела домой к свету и теплу. Куда она, вырвавшись, бежала каждый раз с бешено колотящимся сердцем, чтобы упасть в протянутые мамины руки и спастись.

Постепенно мама из сна исчезнет, исчезнет и их комната. За их дверью окажется ещё один коридор, ещё двери, лабиринт дверей и коридоров, по которым она будет из последних сил удирать от гонящейся за ней тьмы. И лишь в пробуждении обретая спасение.

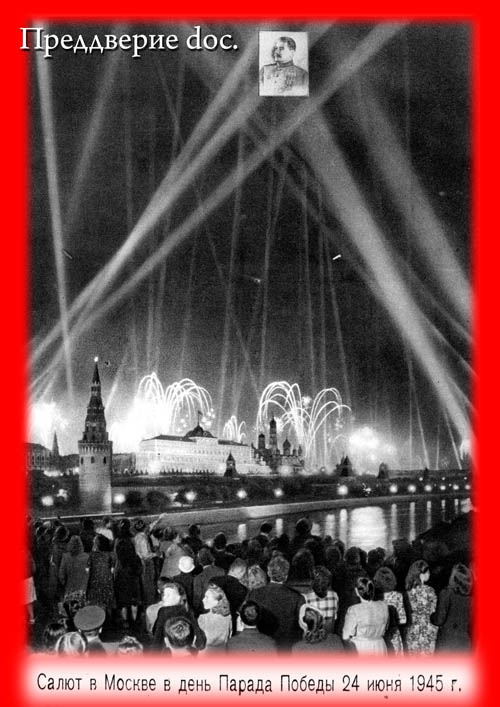

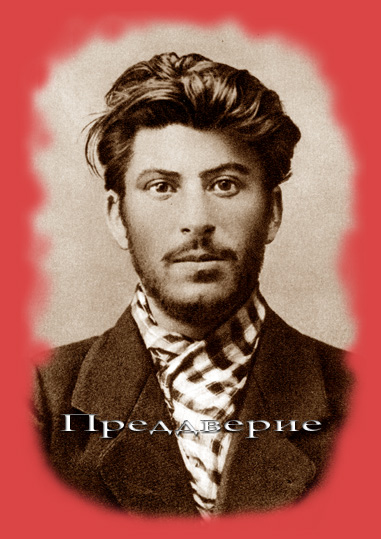

Иосиф Сталин. Преддверие Суда

Присутствовали:

АХ (Ангел-Хранитель). АГ(Ангел-Губитель).Фото Иосифа, не имеющее права голоса. Иоанна. Тётя Клава (билетёрша).

Чьё-то лёгкое прикосновение, и она видит странного, невесомо-плоского, будто сошедшего с черно-белой фотографии, мальчика в белой рубашке и белой панамке, в тёмных трусах и сандалиях - такая форма была у них в Артеке, в темных очках на белом прозрачном лице. От него исходит какое-то лунное призрачное сияние, Яна видит облупленную штукатурку на стенах тамбура, старый веник в углу и выброшенный букет засохших полевых цветов.

- Вставай, - сказал мальчик, подавая ей прозрачно-невесомую руку, - Он просил тебя привести.

Яна не стала спрашивать, кто такой "он", кто этот мальчик и почему круглое пятно света под ними превратилось вдруг во что-то вроде пола лифта без стен, и этот лифт, со всех сторон окруженный лишь тьмою, вдруг понёсся вверх, так что сердце в пятки ушло. Всё равно не было ничего страшнее, чем оставаться там, среди дремучих дверей.

Потом лифт-не лифт остановился внезапно, тьмы вокруг уже не было. Серебристая, будто предрассветная голубизна, не свет и не мрак. И круглая площадка под ногами, на которой стояла Яна среди сплошной предрассветной бездны. Да и самого мальчика видно не было, хотя она слышала его голос каким-то внутренним слухом.

- Не бойся, ты в Преддверии. Не вверху и не внизу. Не в прошлом и не в будущем. Ты в глубине.

- В глубине чего?

- Времени. Не исторической линии и не космического круга, а экзистенциональной точки.

Яна хотела спросить, какая глубина может быть у точки, но мальчик ответил, будто читая её мысли:

- Здесь начало того конца, которым оканчивается начало.

- Кто ты?

- Ангел - Хранитель. Сокращённо - АХ.

- Мой Ангел-Хранитель?

- Твой АХ рядом с тобой в реанимации. Он не имеет права оставить историческую временную линию, пока ты жива.

- Я жива?

- Пока ты жива, - повторил АХ. - "Он" просил привести тебя. Вот, Иосиф. Та самая девочка.

В призрачной предрассветной голубизне вдруг проступила в самодельной деревянной рамке, закачалась на неведомо куда вбитом гвозде фотография подростка с гладко зачёсанными на косой пробор волосами, нежным детским ртом и по контрасту пронзительно-жёстким взглядом куда-то мимо, вдаль, в одному ему видимую цель.

Внутренне ахнула Иоанна-взрослая. Так вот кого ей напоминал в детстве Егорка Златов!

Только у Егорки волосы были светлые.

Она невольно подобралась, как когда-то на пионерской линейке.

- Здравствуйте, товарищ Сталин.

Мальчик на фото не шевельнулся и молчал. Тёмные глаза по-прежнему напряжённо всматривались куда-то мимо, в невидимое.

- Мне сказали, что вы… Это я,. Синегина Яна. Я пришла.

Молчание.

- Не дёргайся, он всё прекрасно видит и слышит. Просто его историческое время кончилось. В отличие от твоего, любительница повторных фильмов. Иосиф лишён слова до Суда.

-Какого Суда?

- Того самого. Высшего и Последнего, который обжалованию не подлежит. Но и на Суде Иосиф лишён слова вплоть до приговора. Защищать его буду я. Верный его спутник, телохранитель и душехранитель с первых дней жизни.

- Но как же...

- Не дёргайся, его душа тебя видит и слышит. А фото - это я для тебя повесил - тебе привычнее разговаривать со зрительным образом...

- Но о чём разговаривать?

-Скажи, что будешь по-прежнему молиться за него, если вернёшься в историческое время. Между прочим, ты единственная девочка на свете, которая молится за него уже более полувека. Иосиф, ты ведь о молитвах хотел просить Иоанну - это для нас сейчас самое главное?.. Не молчи, Иосиф.

Значит, для Ага фотография не безмолвствовала! Иоанна вдруг ясно поняла, что нет, о чём-то другом, тоже очень важном, хочет и не может попросить её этот пятнадцатилетний мальчик на старинном снимке. То ли злодей всех времён и народов, то ли величайший светоч и гений, то ли просто "кавказец неотёсанный, нуль без палочки". Недоучившийся семинарист, неизвестно кем, Светом или тьмой, вознесённый на самый пик земной власти... 3а которого она действительно молилась, как научила бабка Ксения - за маму, папу и товарища Сталина. Вначале о здравии, потом об упокоении. Просто так уж сложилось.

Разве может быть неправедной молитва ребёнка, пусть и длящаяся более полувека?

Когда вождь умер, ей было шестнадцать, и она продолжала поминать Иосифа, ушедшего в вечность с концом её детства.

Нет, не о молитве, не о вечном покое себе, не об её заступничестве хотел он просить, не для того позвал. Но ничего не мог сказать без посредника АХа, лишённый слова.

- Это что ещё за свиданка противу правил? - услыхала они знакомый вкрадчивый шёпот, - Заявляю решительный протест.

Перед Иоанной возник плоский мальчик-негатив, двойник АХа, но рубашка, панамка и лицо у него были чёрные, а трусы, сандалии на тёмных ногах и очки - белые. Будто на стеклах очков налеплены две бумажки.

Фото Иосифа, снова закачавшись на вбитом неведомо куда гвозде, растаяло вместе с гвоздём.

АХ сообщил, что это АГ, Ангел-Губитель, что у них сейчас просмотр судебных материалов и свидетельских показаний, и ей здесь не место.

- Готовимся, знаешь ли, Суд может начаться в любую минуту.

Там, где только что висело фото Иосифа, появился самодельный экран из двух крахмальных простыней - точно такой висел в клубе-бараке её детства, всегда набитом битком, куда они, малышня, бегали "на протырочку" и устраивались прямо на полу перед экраном, задрав головы. Всё было, как тогда, даже настлались сами собой такие же шаткие скрипучие полы. Но за спиной почему-то оказался вполне цивильный просмотровый мосфильмовский зал, не со скамейками, а с кожаными креслами, а в первом ряду, где обычно размещалось начальство, устроились рядом АГ и АХ, негатив и позитив - точь-в-точь представители Госкино на худсовете.

- Гасите свет, пора начинать, - прошелестел АГ.

Иоанна осознала, что как только свет погаснет, она снова окажется в дремучем тамбуре, страшнее которого нет ничего на свете, и спрыгнула в панике с площадки прямо на дощатый пол перед экраном.

- Тётя Клава, почему в зале посторонние?

Невесть откуда взявшаяся в экзистенциональном времени свирепая билетерша тётя Клава из детства спешит на разгневанный голос АГа откуда-то из предрассветной вечности. Яна ползет от неё, втискивается меж рядами кресел, и в этот момент свет гаснет. Но тут же трещит, вспыхивает проектор, тот же, из детства, Яна видит краем глаза угол светящегося экрана и две пары ног в сандалиях - белых и тёмных.

- Начало, раннее детство можно промотать... Здесь всё давно исповедано, чисто. Иосиф в духовном училище, церковный хор... Стоп, вот момент существенный. Крещенское водосвятие, молебен прямо на узкой улочке возле Окопского храма, Иосиф поёт в хоре. И эта твоя гнусная проделка - бешено мчащийся с горы фаэтон прямо на певчих...

- Да, терпеть не могу церковные праздники! Если б ты не успел выхватить Иосифа буквально из-под колёс...

- Мальчика принесли домой без сознания, и рыдающая Екатерина, Кеке, у которой уже умерли трое младенцев, молила Господа оставить ей Сосо, поклявшись посвятить его Богу.

- А ты две недели вместе с ней не отходил от его постели. Екатерина читала вслух Библию. Иосиф едва понимал, и, когда дремал, ты напел его душе Первую Песнь о Главном. Это было незаконно, ты нарушил права отрока, воспользовался его болезнью, тем, что он не мог встать и убежать от твоих нудных проповедей...

ПЕСНЬ ПЕРВАЯ, НАПЕТАЯ АНГЕЛОМ-ХРАНИТЕЛЕМ БОЛЯЩЕМУ ОТРОКУ ИОСИФУ О БОГЕ И ПЕРВОМ ЧЕЛОВЕКЕ.

«Бог есть творческая животворящая Суть мироздания».

"Он один существенно живёт, не может не быть. Существо Его и естество есть сама жизнь. Всё содеянное имеет начало, так как Им приведено из небытия в бытие; и могло бы снова не быть, если бы Он так изволил. Но Создатель как был всегда - и прежде мира, так и ныне. И как прежде не мог не быть, так и не может не быть. Поэтому не только называется "Вечным", но и "вечность", не только "Живой", но и "жизнь", не только "Безначальный и Бесконечный", но и "безначальность и бесконечность"; не только "Пребывающий", но и "бытие". Мы называем Его "Сущий", то есть и был, и есть, и будет». Святитель Тихон Задонский/

« Господь есть дух, а где Дух Господень, там свобода"/2 Кор. 17, ." 3/

Дети Света сотворены Богом "по образу и подобию". Так лучи являются сынами солнца, несущими свет и тепло, то есть жизнь. Он подарил им счастье бытия. Вначале ангелам бесплотным, потом первому человеку, Адаму, и все жили в любви и единстве в Доме Отца. Пока некоторые ангелы во главе с Денницей, не захотели быть сами по себе. И Бог исполнил их волю, ибо сотворил свободными, позволил уйти из Дома во "тьму внешнюю", где нет Бога, то есть Жизни и Истины.

И сделался Денница Князем тьмы над воинством тьмы. Отцом лжи и вечной смерти.

И тогда «Сотворил Бог человека по образу Своему, мужчину и женщину сотворил их"./Быт. 1,27/

Это было как бы одно богоподобное существо, Двоица. Мужское и женское начала, спаянные любовью.

Бог и человеку даровал свободу, предоставив право выбора: послушание или непослушание Отцу. "Не ешь плодов с запретного древа, или смертию умрёшь".

Князь тьмы, ненавидящий Бога, обернувшись змеем, соблазнил человека ослушаться, просто-напросто солгав:

- Не умрёшь. Не будешь слушать Отца - сам станешь, богом, ведающим добро и зло. Свободным и всемогущим.

- Чуешь ловушку, Иосиф? Быть любимым сыном, наследником Творца и единственного источника Жизни или дерзко возомнить: "Хочу от Тебя отделиться, потому что я сам - бог".

Так вместе с непослушанием в сердце человека вошли гордость, тьма и смерть. Так он оказался на чужбине, был изгнан с неба на землю.

" В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят; ибо прах ты и в прах возвратишься"./Быт.3,19/

- Ничего себе свобода! - прошелестел со своего места АГ, - Он злой, ваш Бог.

- Да, именно так ты смущал сердце болящего отрока Иосифа, будто запамятовав, что не может противящееся Отцу пребывать в Доме Отца, не может тьма пребывать в Свете, в Котором нет тьмы. Не наказать, а спасти человека захотел Господь этим изгнанием. Ведь в раю росло Древо Жизни!

"И теперь как бы он не простёр руки своей и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. "/Быт. 3,22/. Это об Адаме. Что может быть страшнее бессмертного зла? Вечного отлучения от Бога? Такова, Иосиф, участь падших ангелов, духов злобы поднебесной.

"И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый Диаволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним"./Отк.12,9/

Во спасение было дано человеку смертное тело, чтобы он мог сбросить его на чужбине вместе с ветхими лохмотьями грехов. Человек получил право свободно избрать за свою земную жизнь послушание или непослушание Творцу, Свет или тьму.

А такие как ты, АГ, бессмертны в своём бунте против Творца, ваша единственная отрада - вредить Замыслу.

- Протестую, Позитив, давай не отклоняться, - проворчал АГ.

- Ты первый начал, Негатив. Ладно, продолжим. Когда Адам стал смертным, мужское и женское начала в нём распались, и "Адам познал Еву, жену свою; и, она зачала, и родила Каина"./Быт. 4,1

Снова соединились две половинки, но не в небесную Двоицу, спаянное любовью целое, а в супружескую пару. Чтобы дать начало истории человечества - дроблению, размножению, смене поколений.

С точки зрения земного наблюдателя это - вечная смерть под маской вечной жизни, где каждое новое поколение вырастает на костях предыдущего, чтобы самому затем стать пищей для последующего. С точки зрения неба - вечная жизнь под маской вечной смерти, ибо Любовь и милость Божия чудом скрепляют в единый организм вечно враждующие друг с другом души своих безумных больных детей. Чтобы, когда наступит конец времён, отделить "зерно от плевел" согласно Замыслу. Свободно избравшие Свет сыны Божии послужат основой воссоздания богочеловечества. Нового Адама. Согласно Замыслу, который состоит в том, что...

Бобина в проекторе внезапно заходила ходуном, дикторский текст на полуслове прервался.

- Часть ещё не кончилась, там должно быть о Замысле, - заволновался АХ.

- Сапожники! - свистнул АГ, затопав белыми сандаликами. - Вечно ты, Позитив, на плёнке экономишь. Небось, обрыв на склейке... Кстати, чем больше ты нас будешь уверять в избранничестве Иосифа, что он чуть не с младенчества готовился к священству, тем ужаснее покажется Суду его отступничество.

- Не было никакого отступничества! - гневно топнул АХ в свою очередь ножкой в чёрном сандалике. Пол под Яной заходил ходуном, заблистали молнии. Яна в страхе зажмурилась, а когда открыла глаза, очутилась в одном из дней военного своего детства, в эвакуации.

Голубая насыпь.

* * *

Она не помнила, как началась война, только остался в памяти разрытый двор и глубокая - преглубокая канава, куда надо было спускаться по ступенькам - видимо, щель бомбоубежища.

Ребята постарше играли там в какие-то свои игры, а Яну лишь однажды взяли с собой - у неё был папин карманный фонарик.

Фонарик мальчишки, конечно же, сразу отобрали, убежали куда-то, и Яна осталась одна в подземелье.

Хлюпает под ногами вода. Сандалии совсем промокли, вязнут в противно чавкающей глине. Дрожа от холода и страха, Яна-маленькая раздумывает - не лучше ли зареветь?

Но тут видит: подземное дерево. Оно растет прямо в земляной стене.

Ясно виден толстый, толще руки, ствол, голые ветви.

Некоторые выбились из стены, безжизненно свисают к воде, другие обрублены - круглые белые печати. Дерево без листьев... Чем выше, тем толще ствол.

Дерево растет вниз головой!

Яна-маленькая ошеломлена - разве можно расти вниз головой?

Иоанне-знающей нет дела до какого-то берёзового корня, она ждет отца.

Ведь именно он должен спуститься за ней и вытащить на свет Божий - это она хорошо помнит. Может, удастся, наконец, разглядеть его.

Вот он появляется в отверстии щели, вглядывается в темноту, скрипят ступени...

Проклятая темнота. Яна-маленькая нарочно отступает, прячется но, не выдержав, прыскает.

- Жанна, ты? Ну, держись, вражья сила!

"Жанна" - так он настоял её назвать в честь своей любимой Орлеанской девы. Но мама терпеть не могла иностранщины, и в свидетельстве записали русский вариант - редкое "Иоанна".

* * *

Сколько народу, и все куда-то спешат, бегут...

С чемоданами, мешками, узлами, тележками. Платформа, вагоны.

Те вагоны, из детства, со ступеньками, с оконными стеклами, со скрежетом задвигающимися.

Вагоны, в которых ездили на крышах, висели на подножках, махали руками из окон.

Яна по-прежнему на руках у отца, будто он так и вынес её из щели бомбоубежища на платформу, с которой они уезжали в эвакуацию.

Память объединила эти мгновения в одно, а между ними, наверное, несколько дней, неделя...

Отец уже в военной форме.

Сегодня он их проводит, завтра - на фронт, а через несколько месяцев в их пустую квартиру придёт похоронка.

Долго будет белеть в почтовом ящике, попадёт по ошибке к Снежиным вместо Синегиных и, уже конверт в конверте, настигнет их, наконец, в маленьком уральском посёлке.

"Вы уж простите, но мой муж не Синегин Аркадий Иванович, а Снежин Аркадий Ионович. Я на почту документы носила, они просили перед вами извиниться" - было в письме.

"Просили извиниться"...

Мама всё пересчитывает узлы.

На ней серый габардиновый пыльник и шляпка с короткими полями. В июльскую-то жару. Наверное, не влезло в чемодан.

Сейчас Яне хорошо видно её раскрасневшееся, ещё по-детски округлое лицо с прилипшими ко лбу кудряшками перманента. Бисеринки пота на верхней губе.

Маме - 27 лет, отцу - 26.

-Ну куда ты столько набрала - ну, женщины! Война через пару месяцев кончится, а ты... Куда столько мыла - слона купать?

Мыло кончится через полтора года.

Каждый кусок мама будет делить на четыре части, натирать на тёрке и заливать водой. Несколько кусков выменяют на сахар.

Они болтают о какой-то ерунде. Боты, квитанции, ключи...

Мама даже смеётся.

Через много лет отчим в гостях будет наливать в твой бокал лимонад, потому что после одной-двух рюмок ты начинаешь плакать.

И рассказывать первому попавшемуся гостю о великой неповторимой любви еврейской девочки Сони и русского парня Аркадия.

О том, как бабушка с дедушкой, тоже погибшие в войну, заперли тебя на втором этаже, и ты, комсомолка, со значком ГТО, спустишься с балкона по простыне, босиком.

И отец так и увезёт тебя босоножкой-бесприданницей на мотоцикле.

- Он в Австралии, - будешь рассказывать ты, - Попал в плен и теперь в какой-то закрытой лаборатории. Его просто не выпускают - он такой талантливый!

Вокруг обычная вокзальная суета, никаких слёз. Все и вправду верят, что война ненадолго. Неужели она так и не разглядит отца?

Яне скучно, она начинает хныкать.

Отец сажает её на узел, они с матерью прощаются.

Яне скучно, она не глядит на них.

- А у меня чего есть...

Рядом на чемодане девчонка в панамке.

Яна сразу понимает - что-то у неё в самом деле есть, что-то необыкновенное - такой уж вид у девчонки.

И с этого момента девчонкино "что-то", оказавшееся обыкновенной черепахой, превращает Яну-маленькую в одно сплошное "Дай!", не имеющее ничего общего ни с отцом, ни с эвакуацией.

- Ой какая! Дай подержать... Можно погладить? Ой, шевелится! Мама - черепаха! Живая! Папа - черепаха!

Хочу! Дай! Ну купи!..

Яну хватают, тащат в вагон, оглушенную собственным ревом, ослепшую от слёз.

Уговоры матери, её раздражённый подзатыльник, прощальные поцелуи отца, урезонивания окружающих, что "милиционер заберёт" - все ничто по сравнению с вожделенной живой коробочкой на ножках, без которой дальнейшая жизнь не имеет никакого смысла.

И никто не хочет ей помочь. Никому нет дела до её безутешного горя.

* * *

Что это были за цветы! Больше никогда и нигде я их не увижу!

То есть будет нечто похожее, приблизительное, напоминающее, но таких голубых и огромных и в таком изобилии - нет, никогда.

Железнодорожная насыпь была голубой.

Кажется - протяни руку - и коснёшься их, влажных от дождя, тёплых от солнца, прохладно-свежих от ветра, дующего откуда-то с полей.

Яна знает: когда у поля нет конца, это называется степью. Когда нет конца у пруда , это называется морем.

Поезд стоит уже давно, но все боятся, что он вот-вот тронется, поэтому никто не выходит из битком набитых, душных вагонов нарвать голубых цветов.

Так объяснила мама.

Яна лежит локтями и грудью на оконной раме, руки по локоть в паровозной саже.

Яна разговаривает с голубыми цветами.

Она рассказывает, что они с мамой едут в эвакуацию - это такой город, где нет войны.

А папу они оставили, потому что папа на войне нужен, а они с мамой не нужны.

Они с мамой не умеют стрелять, а на войне надо стрелять и не бояться бомб.

И там надо отдать свою жизнь за Родину.

А когда папа отдаст свою жизнь за Родину, он приедет в эвакуацию и заберет их с мамой домой.

- Ма-а... Ну, ма, же!..

- Отстань, не видишь - маме некогда. Вот я тебе выпачкаюсь! Я тебе поторчу на сквозняке...

Ведь не бывает же таких цветов - почему ты не смотришь?

Или я, та Яна, вижу их другими? Другими, чем ты, чем все взрослые?

Впрочем, разве тебе до цветов?

И не до меня тебе, жива я,здорова, ну и ладно.

Так уж получилось - война.

Скоро мы почти не будем видеться - из детского сада меня будет забирать квартирная хозяйка, кормить ужином - меня, сына Кольку и бабку Ксению.

Чечевичная каша, или суп из селёдочных голов, или картофельные дранки, чудо из чудес.

После ужина бабка Ксения будет мне рассказывать про своего Бога, научит непонятным, таинственным словам, которыми надо разговаривать с Богом.

Я буду выпаливать их перед сном, как пароль, а потом уже по-своему рассказывать, что случилось за день.

Богу бабки Ксении, а не тебе. Советоваться с ним, что-либо клянчить.

Ты будешь возвращаться с завода, когда я уже сплю, и уходить, когда я еще сплю.

Только ночью сквозь сон я буду чувствовать рядом твое тепло.

Даже по воскресеньям ты или в поле подшефного колхоза, или дома над кастрюлями, корытами, хозяйской зингеровской машинкой.

- Потом, Яна, потом - видишь, сколько дел у мамы. Ты уже большая, должна понимать. Иди, Яна...

Я отвыкаю от тебя.

"Вот погоди, кончится война..." Мы живём будущим.

Когда кончится война, я снова увижу папу, и мне купят мороженое, и наш поезд на обратном пути остановится у насыпи с голубыми цветами.

Будет стоять долго-долго, и мы нарвем большие-пребольшие букеты...

Перед сном я прошу Бога бабки Ксении, чтобы завтра кончилась война, и тогда всё сбудется.

Мы вернемся осенью сорок третьего - какие осенью цветы? На Казанском вокзале ты купишь мне мороженое.

Папы уже не будет.

А ты...

После работы - занятия на вечернем отделении института, ты будешь навёрстывать, навёрстывать эти годы.

Дерзкая мысль - завершить диссертацию отца. И опять я почти не буду тебя видеть.

Во имя чего? Институт ты, правда, закончишь, но аспирантура как-то сама собой отпадет, потому что выяснится, что папину тему уже кто-то где-то успешно разработал и завершил.

И ты сломаешься, будешь сидеть вечерами дома, не зная, куда себя деть.

Ты уже отвыкла от дома, я от тебя, и мы будем только мешать друг другу.

Потом спохватишься, что тебе уже за тридцать. И коли не получилось с аспирантурой и наукой, надо самоутвердиться иначе.

И кинешься искать мужа - исступлённо, как всё, что ты когда-либо делала.

В комнате нашей появятся коробочки, флакончики, отрезы, запорхают имена всяких там Леокадий и Эмилий из парикмахерской.

Соседи станут говорить, что ты прямо-таки невероятно похорошела, а в тебя и вправду будто вселился бес.

Такой худой ты не была даже в юности, а худоба тебе идет. Подведенные глаза кажутся мрачно-огромными, как у цыганки-гадалки, прекрасный открытый лоб, легкие тени на впадинах скул, ярко-вишневый мазок губ...

И вся ты - яркая, гибкая, узкая в том своем узком вишнёвом платье с вышивкой, в котором и шагу-то ступить невозможно (я, во всяком случае, не могла, когда примеряла).

А ты в нем летала, скользила, закидывала ногу на ногу, будто родилась в этом невероятно узком наряде, будто он был твоей второй кожей.

Такой ты мне запомнишься.

Девчонки будут говорить: - Какая у тебя красивая мама!

И ты в конце концов отыщешь себе мужа в том послевоенном безмужье, причем мужа вполне приличного - доброго, внимательного, непьющего вдовца, даже внешне приятного, даже работающего каким-то начальником.

Мы с ним будем решать задачки про рыболовов и пешеходов и вообще отлично поладим.

Когда ты станешь удирать от нас обоих - то к каким-то подругам, то заделаешься вдруг заядлой театралкой, то общественницей, то просто будешь задерживаться на работе, по поводу и без повода, лишь бы не домой - я буду осуждать тебя и жалеть отчима.

И только через много лет пойму, что не нужна тебе была ни аспирантура, ни кипучая деятельность, ни самый что ни на есть расхороший муж.

Что нужен тебе был только Аркадий Синегин.

Что состоять его женой, его "половиной" на земле было твоим предназначением, призванием в самом высоком смысле этого слова.

Потому что у больших ученых (отцу прочили блестящее будущее) должны быть именно такие жены. И кто знает, сколько великих человечество получило лишь благодаря этим самым "половинам".

Только много лет спустя я пойму, что его гибель явилась для тебя не потерей мужа и любимого человека - это была потеря призвания, смысла, цели жизни.

И здесь причина твоих слепых беспорядочных метаний.

От работы к работе, от мужчины к мужчине, от роли к роли.

Корабль без компаса...

Ты переиграешь десятки ролей, неудавшихся, не твоих.

И когда, наконец, вспомнишь о роли "мать" и решишь, что вот твое "то", единственное, я буду уже почти что в другом измерении, за несколько тысяч дней от голубой насыпи.

Дней без тебя.

Меня будет шокировать этот внезапный шквал родительских чувств, все твои "моя маленькая", "надень кофточку", твои поцелуи и прочие "нежности".

Ты покажешься мне смешной и нелепой, как старая дева со сборками и ужимками школьницы. Мне, Иоанне Синегиной, печатающей в городской газете свои вдохновенные опусы на морально-этическую тему.

Знатоку человеческих душ.

Твоей дочери.

И потом, еще через несколько тысяч дней, сама в голодной запоздалой тоске по твоим "моя маленькая" и "надень кофточку", мучимая стыдом за тупую чёрствость, я буду трусливо откладывать встречу с тобой, должную наконец-то соединить нас, мать и дочь.

А пока что посылать тебе в Керчь открытки к праздникам.

"Дорогая мамочка, поздравляю тебя..."

Всегда не любила и не умела писать письма.

В Керчь ты переедешь после моего замужества.

Там родился и вырос Аркадий Синегин.

Там вы познакомились на пляже.

Он подошел и сказал:

- Девушка, вы, по-моему, сгорели.

Тебе в этой фразе чудилось нечто символическое.

Телеграмма из Керчи меня не застанет - туристская поездка по Италии.

Посовещавшись, мне решат не сообщать и не расстраивать - всё равно ведь ничего не изменишь.

Я опять опоздаю к тебе. В последний раз опоздаю к тебе, мама!

- А у меня черепаха, - хвастает Яна голубым цветам. - Она домики надевает. У ней во-о сколько домиков. Пальто-домик, платье-домик...

Цветы удивленно покачиваются на неправдоподобно длинных стеблях.

- Ой, мама, мамочка, уже поехали...

Сейчас мама встанет, чтобы закрыть окно, она боится за Янины уши.

С ее колен, звякнув, упадут ножницы.

И пока она нагнется их поднять - всего пять секунд, Яна будет еще видеть летящую мимо голубизну.

Иосиф Сталин. Преддверие Суда

На фото - Екатерина, мать Иосифа.

- Не было никакого отступничества! - гневно топнул Ах в свою очередь ножкой в белом сандалике. Пол под Яной заходил ходуном, заблистали молнии. Яна в страхе зажмурилась, а когда открыла глаза, очутилась в одном из дней военного своего детства, в эвакуации.

ФЕЯ. Страничка Иоанны.

Яна сидит на полу перед шкафчиком, стаскивая с валенок слишком тесные калоши.

На шкафчике Яны наклеена лягушка - не царевна, а так, невзрачная, беспородная. Наверное, вырезана из учебника зоологии, с жёлтыми пятнами клея и проступающими буквами. Но всё равно она - волшебная, и комната с маленькими столами и стульчиками, и настоящее - не соевое - молоко на завтрак, и рыбы в аквариуме, и самодельные игрушки. Сервизы, куклы, мебель из раскрашенной глины. Бумажные кошельки, лодки, кораблики, коробочки, пилотки - из той же бумаги. Всё это чудеса, и название "Детский сад" - чудо. Сад и дети. Дети и сад.

Пальто, платок, калоши, мокрые варежки, продетые на тесёмке в рукава, - скорей освободиться, сбросить, выскользнуть, как Царевна-лягушка из кожи. Хлопает дверца шкафчика, торопливый мамин поцелуй, её запах...

Яна сидит рядом с воспитательницей - она несколько раз дралась за это место и, наконец, завоевала. Не помню, как её зовут. Она - тоже чудо. Фея Детского Сада. Тогда она представлялась Яне вполне "тётей", теперь видно - ей едва ли восемнадцать. Фея невысокого роста, круглолицая, румяная. На ней полосатая кофточка, короткая черная юбка и валенки, надрезанные в голенищах, стягивающих полные икры.

- Сложите листок вот так и так. Саша, я же показываю. Андрей, у тебя опять нет платка? Да, правильно. И у тебя правильно.

Сегодня Фее не до нас, и вчера было не до нас - торчит у неё какой-то солдат. Я - по правую руку, он - по левую. И солдат этот для неё самый главный. Мы ревнуем, и он тоже.

- Лучше б ты совсем не приходил, - грустно говорит Фея. Я ликую. Нечего приходить.

- Другим и вовсе не дали, - говорит он. - Прямо из госпиталя - в часть.

- Ну, пусть бы на недельку, - шепчет она. - Теперь вот здесь загните и оторвите. Получилось что? Квадрат. Теперь загните, чтоб уголки были внутрь. Неужели нельзя ещё хоть денёчек? Один-единственный?..

- Вот так? - встреваю я злорадно. И тут же со всех сторон: - А я? А у меня?

Солдатик смотрит на нас уже с откровенной ненавистью, я торжествую. Какой он принц для нашей Феи? Бритоголовый, лопоухий, с тонкой цыплячьей шеей, натёртой воротничком гимнастёрки.

-Теперь снова пополам, так и так. Все смотрят, я кому показываю? Ты у меня останешься сегодня, и всё. Ритки не будет, она к тётке уйдёт. Она всё знает.

- А к матери? - он смотрит куда-то в угол, - Нельзя, я ей обещался.

- И опять загните внутрь, - Яна вдруг видит с ужасом, что Фея плачет. Слеза катится к уху, где малиново вспыхивает серёжка.

- Дурная, а как совсем не вернусь? Вон мой дружок с трёхмесячным оставил. Не вдова, не жена.

- Ой, дура-ак,- тянет она и уже смеется, - Дурак и есть. Ну-ка, что у нас получилось? Андрюша, что?

- Корабль, да?

- Двухпалубный корабль, с парусами. После обеда запустим.

После мёртвого часа Яна выкрасит паруса в оранжевый цвет, и будет её чудо плавать с другими разноцветными чудесами в море-корыте.

- Солнце вышло, живей гулять!

Фея выталкивает детей за дверь, все наперегонки бегут в раздевалку. Смуглый мальчик со странным папиросным именем "Казбек" дёргает Яну за косу. Яна прощает, потому что у него есть настоящий кожаный мяч.

Мы уже оделись, как попало - Феи нет. Но мы терпеливо ждём в полутёмной раздевалке, каким-то чутьём зная, что звать её нельзя.

Наконец, дверь распахивается. Прошло не больше минуты, прошла вечность. Как медленно тянется в детстве время! Дверь настежь - на пороге моя Фея. В коридор из комнаты врывается солнце, в волосах у Феи - солнце, на блузке, на щеках, губах горит солнце. Яна хватает её руку.

Сейчас, мягко шлёпая валенками, Фея отведёт их во двор, и Яна никогда не узнает, чем закончится для неё этот день. Будут ещё обычные дни, без солдата, потом они вернутся домой, в подмосковный городок.

Скачет Фея по солнечным классикам-квадратам. Яна так не умеет - до чего ловко. Фея есть Фея.

Что было с тобой потом, моя Фея? Этого она никогда не узнает.

ПРЕДДВЕРИЕ Суда.

Присутствовали: АХ (Ангел-Хранитель и адвокат Иосифа, АГ (Ангел-Губитель и обвинитель), Иоанна, билетёрша тётя Клава.

Снова затрещал проектор в просмотровом зале, где лежала ничком Яна, зажатая рядами кресел, и видны ей были лишь две пары ног в сандаликах да край светящегося экрана. Она до смерти боится дремучих дверей и тёти Клавы.

-Лекарь подтвердил диагноз: рука сохнет, заражение крови, надежда только на сильный организм. А Екатерина надеялась лишь на Бога, и чем горячее становились руки и лоб спящего в забытьи сына, тем горячее и исступлённей она молилась:

- Я отдала его тебе, Господи, так пощади, не забирай Сосо слишком рано...

ПЕСНЬ ВТОРАЯ О ГЛАВНОМ, НАПЕТАЯ АНГЕЛОМ-ХРАНИТЕЛЕМ ТЯЖКО БОЛЯЩЕМУ ОТРОКУ ИОСИФУ.

Тайну Замысла Божия о мире и богочеловечестве нельзя понять без тайны Святой Троицы, единосущной и нераздельной. Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Трое в Одном - как это может быть? Не один наш Бог, но Един. И разгадка здесь лишь в Любви Божественной, взаимопроникающей, взаимомилующей, взаимоспасающей, какой не бывает на земле.

А ведь именно так мир был задуман "по Образу и Подобию" Святой Троицы. Всё вокруг буквально кричит о Замысле, всё назидательно для внимательного ока.

Вот солнце, к примеру. Оно даёт свет, тепло и жизнь. Они существуют в солнце нераздельно, это источники существования всего и вся. Нет жизни без тепла и света, нет света без солнечного тепла, нет тепла без солнечного света. И всё это вместе - солнце.

Всякое дерево, растение, птица, тело наше, любой живой организм свидетельствуют о Замысле... Вот корень, ствол, ветви, каждый лист - все на своем месте, все самозабвенно работают на целое, а целое - на каждого. Никто друг с другом не враждует, никто не мешает, а если надо заменить отжившее новым, молодым, смиренно уступают место... Но даже самые первые листья, которые давным-давно отпали осенью, продолжают жить в дереве, - в листьях, ветвях и стволе будущих лет. Это тот самый вечный двигатель...

- Муравейник! - прошелестел презрительно АГ. - Соцмуравейник по Достоевскому...

- Человек - не муравей, Негатив, он "по образу и подобию". Для муравья единство - способ выживания в лесу, для человека - в вечности. Цель - вот в чём главное. Земля или Небо? Не тела собирает Господь, но души бессмертные. Закон Троицы, Любовь Божественная - эликсир бессмертия в Доме Отца. Специально для тебя, сын тьмы, прочту цитату Федорова из "Философии общего дела":

"Не в конвентах, не в парламентах, не в декларациях прав человека выработан этот образец бессмертного общества. В представлениях лиц Святой Троицы "нераздельными", то есть неотчуждающимися друг от друга, не вступающими в борьбу, которая сама по себе ведёт к разрушению общества и смерти, в таком представлении союз Божественных лиц являлся неразрушимым, бессмертным. Представлением же лиц Святой Троицы "неслиянными" устранялась их смерть, потому что неслиянность означает устранение поглощения одним лицом всех прочих, которые при нём теряют свою личность, делаются его бессознательными орудиями и, наконец, вполне с ним сливаются, обращаясь вместе с ним в полное безразличие, в ничто."

- Мы, негативы, тоже бессмертны, - усмехнулся АГ. - И тоже не вступаем в борьбу друг с другом..."

-Вечно объединяющая вас ненависть к Источнику Жизни - это не бессмертие, а вечная смерть. Вечная смерть - вовсе не бессмертие.

- Протестую, - прошипел АГ.

- Протест принят, - отозвался откуда-то голос билетёрши Клавы, - Прошу адвоката не отклоняться от темы.

- Итак, изгнанное из рая человечество росло, множилось, поколения сменяли друг друга. Но Замысел Творца о богочеловечестве неотделим от замысла о каждом человеке, сотворённом "по образу и подобию". То есть богоподобным. Сыном Бога.

Богочеловечество после конца истории и Суда должно возродиться в Царствии, в Доме Отца. Богочеловечество вызревает в человечестве земном, - как бабочка в коконе, чтобы, сбросив всё непригодное, греховное, лишнее, взлететь в Небо. Плоть - земле, душа, выбравшая Свет - Свету. Душа, выбравшая тьму - тьме.

И поведано было болящему отроку Иосифу, что каждый из нас - клетка, атом этой единой богочеловеческой души, созданной, задуманной по Закону Неба, по образу Святой Троицы.

Сто тысяч, сто миллионов и более "Я", не поглощаемых друг другом, не враждующих друг с другом, одновременно и свободных, и спаянных в единое Целое свободной Любовью.

С новым миром, новой землёй и друг с другом в Доме Отца. Как это бесконечно далеко от вашего земного бытия, Иосиф! Как много предстоит изменить в себе и своей жизни, чтобы избавиться от эгоизма, вражды, жадности, самоутверждения за счёт других! Ведь каждый бесценен и нужен в этом Целом по Замыслу Творца, и как ужасно, если твоё место, замысел о тебе будут в Царствии отданы другому ввиду твоей несостоятельности!

Чудо происходит ежеминутно в любом живом организме, который бросает на исцеление все силы, потому что в одиночку ни одной клетке не выздороветь. Но если клетка безнадёжно больна, чужда, бесполезна, а чаще всего вредна организму, он вынужден её отторгнуть.

Человечество повреждено, оно неспособно жить в Доме Отца по Закону Неба. Цель земной жизни каждого - служить своему и общему выздоровлению. Соборность. Коллективное спасение.

Сейчас, Иосиф, весь организм бросился на помощь твоей больной руке. И твоя мать, и я, твой Ангел-Хранитель, помогаем тебе своей любовью, и молим Бога, Источника Жизни, исцелить тебя, чтоб ты мог исполнить Замысел.

Безумие со стороны клетки, группы клеток, каждого отдельного органа служить самому себе в ущерб Целому. Или, более того, заставлять без надобности служить себе /руке, ноге, или желудку/ другие клетки или даже само Целое, отнимая жизненно важное у других органов, в результате чего заболевает весь организм, включая саму эту взбесившуюся клетку. Заболевает и гибнет.

Это - первородный грех, сродни раку, бешеное разрастание одной части Целого за счёт жизнеспособности других частей в ущерб Целому. Такие клетки непригодны для Царствия, для исполнения Замысла - ибо если больно, дурно и голодно хотя бы одной клетке - страдают все. Такое противоречит Замыслу, ибо в Доме Отца нет страдания и тьмы.

В конце времён Господь соберет в житницу Свою души всех детей Света, когда-либо живших на земле, и воссоздаст из них богочеловечество, Нового Адама, свободно избравшего и полюбившего Небо, преодолевшего тьму. Рухнут клети внешние смертных и грешных тел... Сказано - "Царствие Божие внутри вас". Новая жизнь зреет в каждом, кто соблюдает Закон Неба, служит Небу, обращая дни наши суетные в тепло и свет. Только Тепло и Свет дают Жизнь - учит Троица. Временную и вечную..

Вопросик можно ? - прошелестел АГ, - Что же такое получается, господа? Или подчиняйся, или на свалку? Где же тут любовь?

- Когда любящий Отец зовёт чадо домой, потому что наступает вечная ночь, а тот бежит в лес, в противоположную сторону, где полно хищных зверей...

-Значит, такового следует запереть.

- Дети Божии свободны, Негатив. Есть, конечно, наёмники - служащие Господу в ожидании награды на Небе. Есть рабы - покорные Его Воле разумом и от страха. И есть сыны - полюбившие Его всем сердцем, "рожденные свыше".

- Бедные рабы и наёмники! Значит, им не на что рассчитывать? Опять обман?

- Господь милостив, сын тьмы. Даже если после Суда от кого-то останется лишь монада, пустая скорлупка безо всяких заслуг, но смиренно избравшая Бога своим Хозяином, Господь может наполнить её Своим Светом и спасти. Вспомни благоразумного разбойника на кресте...

И Ангел-Хранитель внушал тяжко болящему отроку Иосифу, что, если он станет пастырем, как обещала Небу Екатерина, он должен стремиться воспитывать именно "сынов", - горячих, самоотверженных, жертвенных служителей Делу Божию на земле - умножению жатвы Господней..

Что каждая частица будущего Богочеловечества, каждая душа рождается, призывается из небытия в определённое время, в определённом месте, с определённой сверхзадачей, на осуществление которого ей даны дары Неба - время, здоровье, таланты. Вписанный в сердце Закон Неба. И знание Замысла о тебе...

О том, что нет выше звания пастыря, "ловца человеков". С-пасти, с-пасатъ - они - прямые воины Спасителя.

- Думаешь, мальчик что-либо понял из твоих нудных проповедей, Позитив, проникся ими? Он любил верховодить мальчишками, всегда быть первым, был обидчивым, драчливым, злопамятным, лукавым...

- Скажи ещё жестокосердным, коварным, кровожадным...

- Мальчики, не ссорьтесь! - рявкнула тётя Клава из вечности, - Удалю из помещения!

-В нём никогда не было смирения и покорности, - шипел АГ, - Иосиф любил верховодить мальчишками, всегда быть первым. Его даже прозвали Кобой, что означает "Непримиримый", в честь какого-то разбойника:

- Этот Коба из книжки был защитником слабых и угнетённых, Иосиф любил читать про таких робин гудов и рассказывать о них друзьям. А те - слушали во все уши. Разве не сказано в Писании:

"Дух Господа Бога на Мне, ибо Господь помазал Меня благовествовать нищим, послал Меня исцелять сокрушённых сердцем, проповедовать пленникам освобождение и узникам - открытые темницы". /Ис. 61, 1/

"Он будет судить бедных по правде, и дела страдальцев земли решать по истине; и жезлом уст Своих поразит землю, и Духом уст Своих убьёт нечестивого". /Ис. 11, 4/

- В духовном училище Иосиф переходил из класса в класс по первому разряду, пел в церковном хоре, знал наизусть многие главы из Писания. Особенно был ему близок Ветхий Завет:

"Повсюду ходят нечестивые, когда ничтожные из сынов человеческих возвысились". /Пс. 11, 9/

"Наведи, Господи, страх на них; да знают народы, что человеки они". /Пс. 9, 21/

"Ибо нечестивый хвалится похотью души своей; корыстолюбец ублажает себя". /Пс. 9, 24/

"Подстерегает в потаённом месте, как лев в логовище; подстерегает в засаде, чтобы схватить бедного; хватает бедного, увлекая в сети свои;

Сгибается, прилегает, - и бедные падают в сильные когти его;

Говорит в сердце своём: "забыл Бог, закрыл лице Своё, не увидит никогда".

"Восстань, Господи, Боже мой, вознеси руку Твою, не забудь угнетённых". /Пс.9,30-33/

Ты видишь, ибо Ты взираешь на обиды и притеснения, чтобы воздать Твоею Рукою. Тебе предает себя бедный; сироте Ты помощник". /Пс. 9, 35/

- Иосифу нравилось представлять себя пастырем, проповедовать, пересказывая детворе любимые свои книги и главы из Библии. Сейчас будет эпизод, когда ты, Негатив, искушая его, привёл к богатому дому, откуда Екатерина забирала в стирку бельё. Иосиф ждал мать, чтобы помочь донести до дома тяжёлую корзину. С ним, как всегда, был эскорт ребятни, внимающей каждому слову.

- Тщеславие и властолюбие!

- А я говорю - ревность о Боге. Необходимое качество для будущего "ловца человеков". Он ведь рассказывал тогда про прекрасных, любимых своих героев, защищающих правду и справедливость. А ты подослал ему эту коляску с разряженной девкой и подвыпившими барчуками. Вот, мол, смотри, Иосиф, как весело и беззаботно живут люди, на которых горбатится твоя мать... И ты, молодой, сильный, смелый можешь стать таким же, и на тебя будут горбатиться другие. Это совсем не трудно такому, как ты, выбиться в люди, брось только жалкие свои проповеди для слабаков...

Они кого-то ждали у парадного. Девка была пышногрудая, смешливая, рыжеволосая. Она непрерывно что-то жевала из стоящей у ног корзины с лакомствами, поправляя съезжающую набок шляпку, ёжилась, хихикала, увёртываясь лениво от тискающих её кавалеров. Все трое были в подпитии...

Да, это было абсолютное торжество плоти над духом, наглое торжество денег, безделья и мамоны, перед которым часто пасуют всякие байки про святых и прекраснодушных героев, заступающихся за народ... Девка улыбнулась Иосифу, скорчила рожицу - чего, мол, уставился?

- А ты, Губитель, шептал: "Поклонись моему хозяину, откажись от Призвания и материнской клятвы, и получишь и это, и более того... И другие будут ишачить на тебя. Но ты, Негатив, просчитался - Иосиф ещё больше возненавидел порядок, при котором многие матери, сестры, отцы и братья должны зарабатывать на хлеб насущный, обслуживая и ублажая каких-то ничтожных лоботрясов, а то и губить свои души, как эта шлюха. Тоже чья-то дочь и сестра...

- И тогда я ещё кое-что придумал, - хихикнул АГ.

Девица снова улыбнулась уставившейся на неё голоштанной мелюзге, что-то шепнула кавалеру, тот порылся в кармане и бросил мальчишкам горсть монет. Ох, как жадно бросились те за добычей, катались в пыли, завязалась драка. В коляске веселились от души. Побледневший Иосиф молча смотрел на них, стиснув губы.

- Вот она, твоя паства, - шептал я ему, - Твои прекраснодушные слушатели, дети Божии, и все эти байки про Замысел и Истину... Вот она, истина. Сатана тут правит бал, и так будет всегда.

"Повсюду ходят нечестивые, когда ничтожные из сынов человеческих возвысились". Теперь ты знаешь всему цену. Поклонись нам, Иосиф!

- И когда со двора, с чёрного хода вышла Екатерина, сгибаясь под тяжестью бельевой корзины, Иосиф молча взял у неё ношу - удушливый запах пота, духов и блевотины, и пошёл прочь.

Ты добивался, сын тьмы, чтоб Иосиф возненавидел унизительную бедность и взалкал мамону и порок, но добился прямо противоположного - он навсегда возненавидел унижающее, порабощающее богатство, а заодно и бедность, позволяющую так себя унижать и порабощать. «Да, я буду пастырем - думал он, и поведу народ к Свету»...

"Призри на завет Твой, ибо наполнились все мрачные места земли жилищами насилия.

Да не возвратится угнетённый посрамлённым; нищий и убогий да восхвалят имя Твоё,

Когда восстал Бог на суд, чтобы спасти всех угнетённых земли". /Пс. 75, 9-10)

"Он укрощает дух князей, Он страшен для царей земных». /Пс. 75, 13/

- А теперь дадим слово свидетелям: Вот показания Д. Гогохия:

"На выпускных экзаменах Иосиф особенно отличился. Помимо аттестата с круглыми пятёрками, ему выдали похвальный лист, что для того времени являлось событием из ряда вон выходящим, потому что отец его был не духовного звания и занимался сапожным ремеслом".

"Осенью 1894 года Иосиф Джугашвили блестяще сдал приёмные экзамены в Тифлисскую духовную семинарию и был принят в пансион при ней", - свидетельствует С. Гогличидзе.

"После поступления в семинарию Сосо заметно изменился. Он стал задумчив, детские игры перестали его интересовать". /Свидетель Д. Папиташвили. /

- И тем более прискорбно следующее свидетельство, - злорадно вздохнул АГ: - "В 1899 году Сосо провёл в семинарии всего лишь несколько месяцев. Он ушёл из этого училища и перешёл целиком на нелегальную работу среди рабочих".

-Протестую, это уже совсем из другой части. А в этой ещё должен быть кусок про вампиров. Опять обрыв, что ли?

Затрещал проектор, и…

Бабка Ксеня.

* * *

Яна просыпается внезапно и садится в кровати, готовая зареветь со страху.

Она одна, в комнате тихо и душно, хоть окно и открыто. Никакой прохлады с улицы, ни звука, занавески не шелохнутся.

Что-то необычное, зловещее в этой липкой душной тишине.

И вдруг дворик за окном осветился, обозначился, но не как днем, а каким-то призрачным, зыбким и нереальным светом. Вспыхнул двор и погас.

И тут же нечто глухо зарычало в отдалении. Постепенно набирая силу, рев пронесся над домом, звякнули стекла в окне.

А мама в ночной смене.

Грозы Яна боялась и потом, и всегда, уже зная название этому "нечто" и его причину.

- Уу-у... Аа-а...- воет Яна, но от тоскливо-одинокого своего воя ей еще страшнее.

- Яничка, ты чой-то? Бежи, бежи ко мне, - слышится из-за занавески.

Бабка Ксеня больна. Болезнь у нее не как у других, что приходит и уходит, - это ее обычное всегдашнее состояние.

Она почти всегда лежит. Не стонет, не жалуется, и если б не кашель с хрипами, свистом и щелканьем, не кашель, а целый оркестр, хоть и глушит его бабка тщетно в подушку, - все бы, наверное, вообще позабыли, что в темном углу за пологом живет бабка Ксеня.

Бабкин угол - в большой комнате, она же столовая, она же комната мамы с Яной. Им принадлежит огромная кровать, шифоньер, тумбочка и картина над кроватью, изображающая зеленый пруд, зеленую луну и зеленых купающихся девушек.

- По-моему, эта штука квакает, - сказала как-то мама.

Зеленая картина входит в понятие "хорошая меблировка", и за нее им приходится доплачивать.

Зато бабка Ксеня с кашлем-оркестром считается "неудобством" и хозяйка исчисляет это неудобство примерно в стоимость картины. То есть получается так на так.

Поскуливая, Яна босиком шлепает за полог. Бабка протягивает руки, и Яна ныряет под лоскутное одеяло, прижимается к сухому горячему тельцу Ксени.

- Пронеси, Господи, - мелко крестится бабка, - Не пужай дите. Ну будя, будя, ты повторяй, как я, и все минует...

"Даждь нам днесь".

- Аж ан есь, - всхлипывая, вторит Яна.

Гроза лютует. Изображение комнаты пульсирует в беспорядочном ритме ослепительных фиолетовых вспышек.

Есть - нет, есть - нет. Рев, грохот. Кажется, дом вот-вот треснет, расколется, как яичная скорлупа.

Яна натягивает на голову одеяло, зажимает уши ладонями.

- Ну, разбушевался, - ворчит бабка на Бога. - Ну попугал, и будя. Дал бы дожжичку - все б лучше.

И огород полил бы, а то ить, сам знаешь, как поливать руками-то...

- Аж ан есь, аж ан есь, - твердит Яна, как заклинание.

Колючая раскаленная бабкина ладонь касается ее мокрых щек, глаз, и слезы мгновенно испаряются, высыхают. Будто зарываешься лицом в сено. И пахнет сеном.

- Дождь, Яничка, дожжь:

По-прежнему грохает и пульсирует комната, "нечто" за окном рычит и рвет когтями темноту, но Яна понимает, что оно уже не страшно.