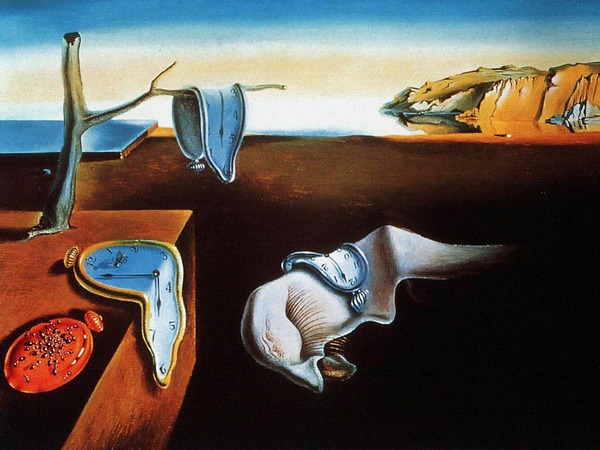

Мягкие часы.

* * *

Но нет сил уйти...

Он выскакивает из того самого первого вагона и, схватив Яну в охапку, успевает вместе с ней ввинтиться в сдвигающиеся двери.

Оказывается, он задержался у шефа, который живет на Красносельской, дипломного руководителя.

"Я бегаю за ним", - жестко констатирует Яна.

От Павлина чуть пахнет вином и этими его забугорными сигаретами. Яна слушает его рассказ о замечаниях шефа по поводу отснятого материала и думает, что, наверное, это и есть счастье.

Величественный фешенебельный дом в тихом переулке, неприступные дубовые двери, огромное парадное с такой же неприступной лифтершей, похожей на переодетого бабушкой волка.

- С праздником, тётя Леночка, - лифтерша смотрит на Яну.

Денис кладёт на столик шоколадку.

- А какой сегодня?

- Ну как же, день шахтёра, - Денис подталкивает Яну к лифту, приложив к губам палец.

Профессионал!

-Инструкцию помнишь?

Инструкцию Яна помнила.

Денис откроет своим ключом дверь и войдет.

Если бабушки в прихожей нет, установит ее местоположение и в этом местоположении задержит.

А Яна тем временем проскользнёт в приоткрытую дверь квартиры.

Затем, не снимая пальто, - в комнату Дениса - первая дверь направо.

Здесь пальто можно снять, но света не зажигать и ждать.

Яна сидит на покрытой медвежьей шкурой тахте, вглядывается в смутные очертания незнакомой комнаты. Слышит за стеной голоса, смех и дивится, что унизительные перипетии этого вечера так легко от неё отскакивают.

"Докатиласъ, - думает она о себе со стороны, - ни гордости, ни достоинства. Ну и пусть".

И опять дивится своему равнодушию.

"Ну и пусть. Я такая же, как они... Люська, Роковая... У меня будет любовник.

У меня - любовник!.. О Боже..."

"Любовник знает - она, послушная, молясь и плача, опять придёт", приходят на ум слова любимого в детстве романса.

Яну душит смех.

Она ощупью пробирается к окну, спотыкается обо что-то на полу, приоткрывает угол тяжёлой портьеры.

Видит заснеженный двор, женщину в шубке с таксой на поводке. Кажется, будто катит впереди игрушку на колёсиках.

Выпустив поводок, женщина оглядывается, сбрасывает прямо на снег шубу и начинает энергично разминаться.

Скрипнула дверь.

Яна не слышит его шагов, так колотится сердце.

Просто остро чувствует его приближение - каждой клеткой и нервом.

Но, упиваясь его объятьями, этой иллюзией единения, она вместе с тем опять мучительно ощущает его внутреннюю "непробиваемость", несмотря на уже пугающе-нетерпеливую интимность ласк.

- Включи свет... Или она увидит?

- Бабуля-то? Бабулю я уложил спать и спел колыбельную... Она любит "ла-ла бай".

Знаешь "ла-ла бай"?

Вспыхивает розовый торшер, тепло и мягко осветив комнату.

Пока Денис возится с магнитофоном, ошарашенный взгляд Яны скользит по низким креслам с шёлковой полосатой обивкой, по неправильной формы столику с кипой польских журналов "Фильм", по полкам с книгами - классика, а поверх втиснуты яркие заграничные книжицы.

Полированная мебель, ковёр на полу, шкура, торшер - в пятидесятые такой интерьер казался вызывающе экстравагантным.

На полу в пузатой керамической вазе - тюльпаны, красные и жёлтые, будто только что срезанные. В январе!

Яна наклоняется к ним и понимает, что цветы искусственные.

Отдёргивает руку, выпрямляется и оказывается лицом к лицу с репродукцией на стене с изображением чего-то странного, бесформенного.

Свисающего со стрелками и циферблатом.

- Ой, что это?

- Сальвадор Дали, "Мягкие часы".

Денис рассказывает про сюрреализм, про Бюнюэля и его фильм, где рассекают глаз и из ладони выползают муравьи.

Про Хичкока и фильмы ужасов.

- Рэй Конниф куда-то запропастился.

Глена Миллера поставить? "Серенаду солнечной долины" смотрела?

Или что-нибудь посовременнее?

Ей нравится всё - эта обволакивающая музыка, мягкий свет торшера и ласково обнимающие кресла.

И с черно-розовым кафелем ванная, где она принимает душ, и пахучее жидкое мыло в бутылочке. И пушистый халатик, и домашние тапки с помпонами, которые ей принёс Денис.

И разбросанные по ковру журналы, которые он небрежно смахнул на ковёр со столика, чтобы расставить на салфетках из японской соломки бокалы - вся эта экзотика, которой никогда не водилось в их с мамой комнате и в домах, где она бывала.

Наверное, в этом халатике, тапках, в этом кресле сидела Роковая, а может, и другие девицы - ну и пусть.

Ей всё равно всё нравится, кроме одного.

Что ей это нравится.

Ах, как зло и хлёстко могла бы Синегина обличить в каком-нибудь фельетоне коврово-торшерный мещанский уют подобной комнаты!

Не упустив такие детали, как фальшивые цветы, втиснутые поверх классиков бульварные книжонки.

И уж конечно, картину этого сюрреалиста, как бы символизирующую бесполезно текущую жизнь обитателей квартиры, где вещи поработили людей...

И девушку, попавшую в плен этой липкой обывательщины.

Однако в то время как Яна-обличительница пытается разложить материалы "Дела" по привычным полкам, Яна-обвиняемая терзается сознанием, что отлично звучащий магнитофон, музыка Гершвина и Эллингтона, и прокатный фривольный халат с тапками не вызывают у неё должного отвращения.

Какая же она оказалась дешёвка!

Они ждут звонка из Лондона.

Павлин открывает дверцу шкафчика, и перед Яной, как в иллюзионе, ослепляя этикетками, летит в зеркальную бесконечность стая бутылок.

Она уже не ахает и ничего не спрашивает, даже если бы в шкафу у Павлина сидел весь оркестр этого самого Глена Миллера вместе с инструментами.

Только не показаться ему "чужой"!

"Бар" - сказал он, и Яна-обличительница содрогнулась внутренне, потому что "бар" для неё был синонимом кабака или трактира.

Кабак на дому!

А Денис то ли не догадывался о терзающих её противоречиях, то ли тактично помалкивал, то ли действительно поверил, что для неё эти бары и магнитофоны всё равно что котлеты.

А скорее всего, просто он ни о чём таком не думал.

- Джин с тоником будешь?

Яна кивает небрежно, и перед ней оказывается высокий хрустальный бокал с плавающими внутри льдинками и проткнутым соломиной ломтиком лимона.

- Как в лучших домах, - сказал Денис.

Горьковато-сладкая обжигающая жидкость приятно пощипывает язык, напоминая вкус сосновых побегов, лакомства её детских вёсен.

Итак, теперь она образованная.

Джин-тоник, коктейль, бар, блюз, Хичкок, халат, тахта, чувиха.

Денис - солнечный день...

Наверное, Яна немного пьяна - ей становится жарко, легко и весело.

Она чувствует неожиданно волчий голод и вспоминает, что ела в последний раз часов двенадцать назад.

Денис тащит из кухни чудовищных размеров бутерброды с колбасой и сыром, ржавый селёдочный хвост и банку шпротов.

Его утончённость в вопросах интерьера и напитков вполне уравновешивалась полным пренебрежением к кулинарии. Приходящая домработница Тася убиралась и готовила для бабушки диетические супы, протёртые пюре, которые Денис терпеть не мог.

Яна вспомнила, с какой жадностью он поглощал у них котлеты. Бедный Павлин!

Она пожирает бутерброды, шпроты, остатки печёночного паштета в промасленной бумаге и селёдочный хвост, запивая джином.

- Супу дать? - спрашивает Денис почему-то шёпотом.

Его лицо! Он ошеломлён её аппетитом.

Яну разбирает смех - никак не может остановиться.

Денис пытается что-то сказать, но, махнув рукой, тоже начинает смеяться.

Потом их молчаливая изнурительная схватка в темноте на тахте, когда невозможно было для Яны ни уступить, ни отвергнуть.

Две Иоанны, Денис - третий.

Телефонный звонок прозвучал спасительным ударом гонга.

Яне слышно, как Денис в тёмной прихожей болтает с Лондоном.

О Тасе и прачечной, об институте и своём фильме, о каких-то знакомых и родственниках...

О том, что сейчас у него в комнате Яна, в Лондоне, само собой, никогда не узнают.

И Лондону нет до этого дела.

Там пробираются в тумане кэбы, двухэтажные басы, омнибусы. Спешат к своим каминам джентльмены под чёрными зонтами и, подняв воротники серых пальто, думают о росте цен, об инфляции, о своих высоких худых англичанках.

И есть ещё десятки стран, сотни городов и миллионы людей, которым абсолютно плевать, что она, Яна Синегина, находится ночью в комнате у Павлина.

Это касается лишь её, лишь себе она причиняет зло.

Больше никому в мире.

Странное леденящее чувство свободы и вседозволенности вдруг овладевает ею.

Негромкий голос, смех Дениса, болтающего с Лондоном, будто отсекают от прочего мира плывущий в ночи островок комнаты, тахту со вздыбленной горбом шкурой, словно ожившей в сугробе белеющих простыней и подушек.

Её, Иоанну, одинокую, свободную и обречённую, как Робинзон после кораблекрушения. Покинутую теперь даже той, второй Иоанной, с огромными испуганными глазами, плывущей во тьме по ту сторону вагонного стекла в вечность.

По другую сторону телефонного провода.

Упавший на пол вслед за шкурой халат, собственная нагота, ещё минуту назад представлявшаяся стыдной, невероятной, а теперь такая естественная и прекрасная.

Блаженная прохлада простыней, в которую погружает Иоанна, как в реку, раскалённое тело...

Ни ранее, ни потом не испытывала Иоанна такого беспросветного одиночества, как в самых пылких его объятиях.

Но, уступая грубоватым его ласкам, она всегда будет помнить, как этой ночью много лет назад он будет лежать на сгибе её руки и нести что-то маловразумительное.

Что его сбили с толку амурные похождения её джиннов...Что он принимал её за этакую гремучую смесь акулы пера с провинциальной Мессалиной - уж очень лихо и убедительно получались у неё постельные сцены...

А потом совсем смешается и затихнет - таким сбитым с толку и незащищённым она его увидит впервые.

И наконец-то дотронется до его лица, волос, цепочки на шее с "куриным богом" из Сердоликовой бухты, сомкнутых век, губ.

И ощутит вдруг, как губы отзовутся на её прикосновение; их мягкость и тепло, их едва уловимое встречное движение с лихвой вознаградит Иоанну за всю мороку той ночи.

В эту минуту он принадлежал ей!

"Единство душ, слиянье тел"...

Восемнадцатилетняя мастерица постельных сцен поймет сегодня, много лет назад, что можно в страстных объятиях умирать от одиночества и собственной холодности и тут же воскресать просто от его голоса, дыхания, от губ, сонно отозвавшихся на твоё прикосновение.

Чем более одинокой и холодной почувствует она себя в ту ночь, тем отчаянней, ненасытней будет тоска по этому самому "слиянью душ".

Потому что горела она одна.

Ну да ладно, плевать, лишь бы не погасло.

И соберёт по капле всё своё мужество, терпение, даже джиннов призовёт на помощь Иоанна, когда уже на рассвете, незаметно выскользнув из дома, они гуляли по синевато-снежным московским улочкам, ожидая открытия кафе. И она развлекала Дениса импровизированными фантастическими байками.

Мозг, воображение после бессонной ночи работали с болезненной остротой и щедростью, "на износ".

В кафе ей удалось завладеть вниманием соседей по столику - продавщиц из гастронома напротив, празднующих чей-то день рождения.

Девчонки уже расплатились, но не уходили, желая дослушать её импровизацию про золотую монету, которая очень привязывалась к каждому из хозяев, но те то и дело продавали её, обменивая то на корзину с яствами, то на красивое платье, то на редкую книгу.

Монета страдала от их неверности.

Но вот однажды появился человек, который полюбил её.

Он спрятал её и хранил у себя до конца жизни, а перед смертью зарыл в саду под яблоней, чтобы она не досталась никому.

Монета лежала в земле и плакала.

Ей хотелось наверх, к людям, чтоб её снова ласкали и любили, хотелось блистать и сверкать, как в былые времена.

Прошло много лет, и вот однажды...

Денис уведёт её. Девчонки из гастронома так и не узнают, что случилось однажды, и сама Яна не узнает - в то утро ей придумывалось на любую тему легко и мгновенно, мысли едва успевали формироваться в слова.

Девчонки будут смотреть, как Денис подаёт ей пальто, и перешёптываться.

"Сюжет для мульти", - скажет он про историю монетки и потащит Яну в гости к шефу, другу их семьи.

Она поймёт, что это смотрины, но даже тут не обидится, постарается не ударить в грязь лицом.

Денис уже не позволит ей импровизировать.

Яну приятно поразит, что он помнит все её байки едва ли не лучше её самой, он будет рассказывать сам, лишь изредка обращаясь к ней за уточнениями, дирижировать.

И вообще они выступят как хорошо сработавшаяся эстрадная пара.

Два часа яниных баек будут с блеском "держать зал" - маститого режиссёра и его супругу, киноактрису фильмов яниного детства.

Уже поблекшую, с лицом девушки-старушки из сказки о потерянном времени.

Её своеобразный тоненький смех, близкий профиль - абстракция, символ, как лицо всякого популярного актёра, и в то же время - реальность, плоть...

Три глубоких штриха в углу обращённого к ней глаза, детская ямочка на щеке - они появляются, когда она смеётся...

Конкретность, близость её личика-символа, голосок-символ, предлагающий "ещё кофе", маленькая детская ручка в кольцах, рассеянно, как кошку, поглаживающая янин локоть.

И глаза хозяина дома, всепознавшего Будды, только что устремлённые, казалось, в самое вечность, а теперь внимающие гостям с живостью и непосредственностью первоклашки.

Через несколько лет Яна увидит, как он репетирует с актёрами, так же проигрывая на лице каждую их удачную реплику...

Лицо-театр, лицо-сцена, когда гаснет свет при малейшей фальши, и уже тянет склепным холодом.

И там, где только что кипела жизнь, с трудом различаешь лишь фанеру декораций да тени разбегающихся актёров.

Яна подыгрывает Денису. В уже сложившиеся истории щедро добавляет новые краски, детали, с почти чувственным наслаждением сознавая свою власть над этим прекрасным, вдохновенным лицом шефа, меняющимся по мановению её воли.

Вообще-то импровизация была ей несвойственна - видимо, стресс пробудил этот дар /тогда ещё о стрессе слыхом не слыхали, поэтому Яна и его приписала чуду/.

Ощущение нереальности дополняла странная обстановка комнаты - ультранесовременная, будто сама история - Древний Восток, французская монархия, русский классицизм.

Павел, Александр, модерн начала века, - сама история овеществилась здесь в самом немыслимом сочетании.

Стены, обитые темно-вишневой тканью с золотыми букетами, на одной из стен - панно - старинная китайская вышивка, подсвеченная китайским фонарём с красными шёлковыми кистями. Стол-сороконожка красного дерева, английские чипиндейловские стулья, в углу - два "буля", на каждом - по саксонской вазе.

Роскошная бронзовая люстра со свечами зажигалась, видимо, лишь в парадных случаях, горел торшер, переделанный из газового в электрический, и покрытый, вместо абажура, старинного рисунка шёлковым платком с изображением фехтующих дам в кринолинах.

Яне, неискушённой во всех этих Булях, Павлах и Чипиндейлах комната показалась невероятной, абсурдной, театральной.

Смотрины пройдут на редкость удачно. В результате Яна выиграет главный приз - Дениса Градова.

И, прижимая к сердцу драгоценную ношу - нечто тяжеленное, громоздкое и неподъёмное, свою каменную Галатею, потащит её дальше и дальше в свою жизнь.

Оживёт ли Галатея? О будущем Яна не думала. Только бы выдержать, дотащить, не выронить...

Пройдёт ещё несколько дней, которые мало что изменят - их встречи то ночью у Дениса, то днём у неё - лихорадочно-торопливые, как бы мать не вернулась с работы раньше времени.

И мамины ревнивые ненавидящие взгляды, летящие в Дениса, и ненавидящие взгляды Роковой, летящие в Яну, и вместе с тем благополучно завершившиеся съёмки, и зачёты по контрольным, которые она отослала на факультет.

И в каждом номере - её материал, потому что она уже начнёт привыкать к этим сладким мукам.

И чем более будет осознавать свою с Денисом несовместимость, тем сильнее влюбляться. Чем тяжелее ноша, тем она будет становиться драгоценнее.

Потом он сделает ей предложение, буднично, между прочим, будто приглашая выпить чашку кофе в буфете.

А Яна будет молчать, молчать, не в силах из себя выдавить что-либо подходящее случаю, - все слова разом превратятся в пустые звуковые оболочки, лишенные какого бы то ни было смыслового содержания.

И тогда статуя на мгновенье оживёт.

Что промелькнёт вдруг в незамутнённых никакими "чуйствами" глазах Дениса - растерянность? Волнение? Страх её отказа?

Во всяком случае, это "что-то" с лихвой заменит Яне любовные излияния, как и в первую их ночь, когда его губы благодарно и уязвимо толкнулись в её пальцы.

Она нужна ему.

В том, как он ждал ответа, было нечто от младенца, у которого тянут из рук погремушку.

Денис - солнечный день.